老親ビザ(告示外特定活動)の取得・更新完全ガイド|申請条件や審査のポイント

「親を日本に呼び寄せたいけれど、どんなビザが必要なのか分からない」「老親ビザという言葉を聞いたけれど、どういう在留資格なの?」――こうした疑問を抱え、ネットで情報収集をしている方も少なくありません。

いわゆる「老親ビザ」は、法律に定められた在留資格名ではなく、特定活動(告示外)として個別に審査される類型です。審査のハードルは高く、特に「扶養関係の立証」や「同居の必要性」の示し方が焦点となるため、要件を満たしていなければ不許可となる可能性があります。

本記事では、日本で親と一緒に暮らすことを検討し、老親ビザ(特定活動・告示外)の申請を考えている方に向けて、これまでの審査傾向や実際の申請手続きの流れを踏まえ、取得・更新に必要な条件、書類、注意点をわかりやすく解説します。

老親ビザの申請をご自身で行う場合には、費用を抑えられるというメリットがあります。

しかし、老親ビザは数ある在留資格の中でも特に申請が難しい部類に入るため、非常に多くの情報を調べる必要があり、ご自身で手続きを進めるのは容易ではありません。

入管への問い合わせは電話がつながりにくく、「この情報は正しいのだろうか」「この内容で本当に大丈夫だろうか」といった不安がつきまとうことも少なくないでしょう。そのため、労力や時間を考えると、安心して進められるように専門家のサポートを受けることも有効な選択肢の一つです。

当事務所では、ビザ申請に関するご相談から申請書類の作成・申請代行まで幅広くサポートしています。「何から始めればよいのか」「どのような手続きが必要になるのか」と迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。

いきなり依頼するのは不安」という方のために、お試しとして初回無料相談をご用意しています。

無料相談では、状況を整理し、許可の見通しや必要な対応をお伝えします。

▶ 初回無料相談のお申し込みはこちら

1️⃣ 老親ビザ(告示外特定活動)とは?

日本で親を呼び寄せて生活するための在留資格の一つとして、「老親ビザ(告示外特定活動)」と呼ばれるものがあります。しかし、これは正式な在留資格の名称ではなく、特定の法律に明記されたビザではなく、例外的に許可されるケースがあるという位置づけです。そのため、「老親扶養ビザ」という名前のビザが実際に存在するわけではありません。

実は、入管法に規定されていない場合、ビザの取得が完全に不可能なのかというと、そうではありません。法務大臣の裁量により、人道的配慮や特別な事情があると認められた場合、告示に基づかない在留資格が例外的に許可されることがあります。これは、個々の事情を慎重に審査し、日本での在留が特に必要であると判断された外国人に限り、例外的に認められる仕組みです。

つまり、入管法に明確な規定がないケースであっても、法務大臣の判断によって在留が許可される場合があるということです。しかし、このような特例措置は非常に厳格に審査されるため、通常の在留資格と比べても取得のハードルが高く、慎重な準備が必要となります。

2️⃣ 老親ビザの基本要件

老親ビザを申請するためには、親の生活状況や扶養者の経済力など、厳格な条件を満たす必要があります。本記事では、現在国外にいる親を日本へ呼び寄せるケースを前提として解説します。この場合、特に以下の項目が重要とされています。

(1)親の年齢と健康状態

- 70歳以上であることが原則

- 病気を抱えている、または日常生活を自力で営めないこと(要介護状態)

(2)親の扶養状況

- 本国に面倒をみてくれる親族がいない(子供・兄弟姉妹がいない、または扶養できる状況にない)

- 親が本国で生活を継続することが困難であると証明できること

(3)扶養者(日本に住む子供)の経済的能力

- 安定した収入があり、親を扶養できる経済力があること

- 具体的な年収の目安は、永住許可の基準よりも大幅に高く設定されている

老親ビザの取得が難しい理由

老親ビザは、日本の厳格な移民政策のもと 特例的に審査されるため、取得が極めて難しい在留資格のひとつ です。人道的な理由があり、日本での生活が特に必要と認められる場合にのみ、例外的に許可されます。そのため、以下の点が特に厳しくチェックされます。

🔹 日本の移民政策との関係

- 原則として日本は高齢者の移住を認めていないため、特例として認められるケースが限られている

- 高齢者の医療・介護負担を増加させないため、十分な扶養能力があるかが厳しく審査される

このため、老親扶養ビザの申請で許可を得ることは非常に難しいのが実情です。

🔹 審査で特に厳しくチェックされるポイント

- 親の本国での生活が継続困難であることの証明(公的機関の診断書・証明書が必要)

- 扶養者の経済的安定性(年収、納税状況、社会保険加入の有無)

- 日本での生活が本当に必要不可欠であること(単なる同居希望では許可が下りにくい)

3️⃣ 老親ビザの必要書類の例

老親ビザ(告示外特定活動)の申請に必要な書類は、申請者や親の状況によって異なるため、あくまで一例です。

このようにインターネット上で紹介されている書類一覧は、あくまで最低限の目安ですのでご注意ください。

なお、老親ビザに該当する「告示外の特定活動」の必要書類は、出入国在留管理局のウェブサイトには掲載されていません。

申請者(扶養者)に必要な書類

扶養者(日本在住の子どもなど)の経済状況や在留資格を証明するために求められる書類です。

- 収入証明書(納税証明書、課税証明書、源泉徴収票、個人事業主の場合は確定申告書など)

→ 定した収入があり、親を継続的に扶養できることを示すために必要。 - 扶養に必要な経済的余裕を示す資産証明書類(銀行残高証明・預貯金通帳のコピーなど)

→ 経済的な余裕があり、親の生活費を負担できることを証明する。 - 住民票・在留カードのコピー

→ 日本での身分や住所を確認するため提出。扶養する子が永住者である場合や既に帰化している場合には、審査上プラスの評価対象となる。

親(被扶養者)に必要な書類

親の経済状況や健康状態を証明し、日本での在留が必要不可欠であることを示すために求められます。

- 健康状態の証明書(診断書や要介護度が明記された結果通知書など)

→ 病気や身体的な制約があり、自立した生活が難しいことを示す - 親の経済状況が困難であることを示す書類(年金受給証明・収入証明など)

→ 本国での生活が厳しく、日本での扶養が必要であることを証明 - 親の戸籍謄本・出生証明書

→ 申請者との親子関係を証明するため

⚠️注意点

- 申請内容によっては、これ以外にも追加書類を求められることがある

- 書類は最新のものを準備し、日本の公的書類は発行から3ヶ月以内のもの(海外のものは6ヶ月以内)を用意する

- 提出書類の不備があると審査が長引くため、慎重に準備する

老親ビザは特例的な措置であり、厳格な審査が行われるため、個別のケースに応じた書類をしっかり揃え、根拠を示せるよう準備することが重要です。

ー注意 ー

AIやGoogle検索、自動翻訳を含むネット上の情報は、古い内容や不正確な記載、表現の違いによって誤解が生じる場合があります。

必ず最新の公式情報を確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが大切です。

老親ビザを検討中の方へ――「この制度、ちょっと特殊で不安…」と感じたら

老親ビザ(告示外の特定活動)は、許可される条件や判断基準が申請する方によって大きく異なります。ビザ申請の専門家が、あなたのご家庭の状況に合わせて申請の可否や必要な書類、進め方のポイントを丁寧にご案内します。

無料相談では許可の見通しや必要な対応をご案内しています。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

ご希望があれば、必要書類作成から申請手続きまで一貫してサポートいたします。

老親ビザを検討中の方へ

老親ビザ(告示外の特定活動)は、許可される条件や判断基準が申請する方によって大きく異なります。ビザ申請の専門家が、あなたのご家庭の状況に合わせて申請の可否や必要な書類、進め方のポイントを丁寧にご案内します。

無料相談では許可の見通しや必要な対応をご案内しています。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

ご希望があれば、必要書類作成から申請手続きまで一貫してサポートいたします。

4️⃣ 老親ビザの申請手続きの流れ

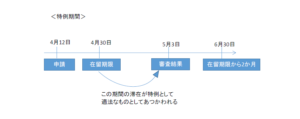

老親ビザ(告示外特定活動)は、日本の入管法に明確な規定がなく、通常の在留資格とは異なり、慎重な審査が行われます。海外にいる親を日本に呼び寄せる場合、まず短期滞在ビザを取得し、日本に入国した後に特定活動ビザへの在留資格変更を申請するという複数のステップを踏む必要があります。在留資格認定証明書交付申請を用いることはできませんのでご注意ください。

【STEP 1 】短期滞在ビザの申請(現地の日本大使館・領事館)

まず、親を短期滞在ビザ(基本的には親族訪問)で日本に呼び寄せる必要があります。

短期滞在ビザは、日本国外の日本大使館または領事館で申請を行います。

この際、老親ビザの申請を前提にしている場合、入国理由が重要視されるため、適切な理由で入国し、申請の整合性を確保することが求められます。

■ 準備する書類の例

- 招へい理由書(日本の扶養者が作成)

- 親の経済状況を示す書類

- 扶養者の収入証明(源泉徴収票、確定申告書など)

- 親族関係を証明する書類(戸籍謄本・出生証明書など)

- 滞在予定表・渡航費の証明

審査期間の目安:通常数週間から2カ月程度

【STEP 2 】日本入国後、特定活動ビザへの在留資格変更

短期滞在ビザで日本に入国した後、特定活動(老親扶養)の在留資格への変更許可申請を行います。

■ 変更申請時に必要な書類の例

- 親の健康状態を示す診断書

- 親の経済的困難を示す証明書

- 扶養者の収入・資産証明

- 扶養意思を示す誓約書

- その他、入管が求める追加書類

審査期間の目安:1~2ヶ月程度(審査の状況による)

【STEP 3 】許可・不許可の通知

審査の結果、特定活動(老親扶養)ビザが認められた場合、在留カードが発行されます。

許可が下りた後は、日本国内での長期滞在が可能になります。許可される在留期間は通常1年で、更新が可能です。

■ 許可後の手続き

- 在留カードの受け取り

- 住民登録・健康保険加入手続き

- 生活基盤の整備(住居・医療体制など)

5️⃣ 老親ビザの更新手続き

老親ビザ(告示外特定活動)の更新には、扶養者(申請者)の経済的安定性や親(被扶養者)の生活状況に変化がないことを証明する必要があります。以下に、更新時に求められる条件と必要書類を詳しく解説します。

更新の際に求められる条件

老親ビザの更新では、以下のポイントが特に重点的に審査されます。

■引き続き経済的扶養が可能か

- 扶養者(申請者)の収入が安定していることが必須条件。

- 貯蓄や資産の証明も、経済的な安定性を示す材料になる。

■親の健康状態や生活状況の変化

- 被扶養者(親)が引き続き日本での生活を必要としているかが審査の対象。

- 日本で医療を受ける必要があるなど、在留の正当性が問われる。

■直近の納税実績・社会保険料の支払い状況

- 扶養者が適切に税金等を支払っているかが確認される。

- 未納や滞納がある場合、更新が難しくなるため注意。

更新申請の必要書類の例

老親ビザの更新には、主に以下の書類を準備する必要があります。ただし、審査官の判断によって追加書類が求められる場合があるため、事前の確認が重要です。しかし、このビザは告示外特定活動に該当するため、入管の窓口でも詳細な情報を得ることが難しいのが現状です。

【扶養者(申請者)に関する書類】

- 最新の収入証明書(納税証明書、課税証明書、源泉徴収票、個人事業主の場合は確定申告書など)

- 納税証明書(住民税・所得税)

- 社会保険の支払い証明書

【被扶養者(親)に関する書類】

- 健康診断書(最新の健康状態を証明するもの)

- 生活実態の証明書類(住民票、家族と一緒に生活していることを示す写真など)

【その他、状況に応じて求められる書類】

- 親の経済状況が困難であることを示す資料

- 親族が本国で扶養できないことを証明する書類

6️⃣ 老親ビザが不許可になる主な理由

老親ビザが不許可になる理由は、以下のようなケースが多く見られます。

ケース1:経済的な扶養能力が不足している

- 扶養者(申請者)の収入が一定額に満たない場合、不許可になる可能性が高い。

- 収入が高くても、安定性が確認できないと審査で不利になる(例:短期間で転職を繰り返している、フリーランスで収入が不安定 など)。

- 貯蓄額や経済的な余裕が証明できない場合も、不許可の原因となることがある。

ケース2:親がまだ「自立可能」と判断された

- 親の年齢が若すぎる(70歳未満の場合、不許可となる可能性が高い)。

- 健康状態が良好であり、本国での生活が可能と判断される。

- 本国に親族がいる場合、その親族が扶養できると見なされると不許可の可能性がある。

ケース3:日本の入管政策との相性(基準が厳しい)

- 日本は原則として高齢者の移住を認めていないため、特例的な許可となる老親ビザは申請ハードルが高い。

- 審査の裁量が大きく、明確な基準がないため、同じような申請内容でも許可・不許可の結果が分かれることがある。

7️⃣ 不許可を避けるための対策

老親ビザの審査を通過するためには、以下のポイントをしっかりと押さえて準備することが重要です。

(1)扶養者の経済的基盤を明確に示す

- 収入証明書((納税証明書、課税証明書、源泉徴収票、個人事業主の場合は確定申告書など)をしっかりと準備

- 扶養能力の証明として、銀行の預金残高証明書(または通帳の写し)を提出する

- 経済的な安定性を示すため、できるだけ直近3年以上の安定した収入を証明する

(2)親の健康状態や生活困難の状況を具体的に説明

- 医師の診断書を取得し、親の健康状態や介護の必要性を明確にする

- 本国での生活が困難であることを証明する書類(例:介護施設がない、親族が扶養できない など)

- 親が単独で生活するのが難しいことを強調(例:重篤な病気、身体的な障害 など)

(3)申請書類の不備をなくし、丁寧に準備する

- 提出する書類の正確性を確認し、不足がないようにする

- 専門家(行政書士など)に相談し、適切な書類を準備

- 扶養者・被扶養者の関係性や生活状況を証明する補足資料を提出(家族写真、手紙、支援の履歴 など)

8️⃣ もし不許可になった場合の対応策

老親ビザの審査は非常に厳しく、審査官の裁量によって不許可になるケースも少なくありません。不許可になった場合は、以下の対応を検討しましょう。

①.不許可の理由を確認し、再申請を検討

- 入管に不許可の理由を問い合わせる。

- 不足していた書類や証拠を補強し、再申請する。

- 理由書の内容そのものを大きく変更することはできない点に注意する。

②.追加の書類提出や補足説明を行う

- 扶養者の収入状況や安定性をより明確に示す書類を追加。

- 親の健康状態や生活困難の詳細を具体的に説明。

③.専門家に相談し、適切な対応を行う

- 行政書士や弁護士などの専門家に相談し、より確実な申請プランを立てる。

- 申請理由書などで具体的かつ説得力のある説明を行うことで、許可の可能性を高める

最後に――「親を日本に呼びたいけど、ビザの条件が難しそう…」と感じている方へ

親を日本に呼ぶための「告示外特定活動(いわゆる老親ビザ)」は、他の在留資格と比べて要件が厳しく、正確な申請準備が必要です。

✅ 自分のケースが許可対象に当てはまるか知りたい

✅ 書類の準備や申請手順に不安がある

✅ 不許可リスクをできるだけ減らしたい

このようなお悩みをお持ちの方は、下記のリンクから無料相談をご利用ください。

ご状況を踏まえて、許可の見通しや必要な対応などを丁寧にご案内します。

ご相談後、そのまま申請代行などをご依頼いただくことも可能です。

許可や審査遅延のリスクを減らし、準備の負担を大幅に軽減できるため、安心してお仕事や日常生活に専念していただけます。

迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

フォーム入力が面倒な方は、LINEでも簡単なご相談 (メール1回分)が可能です。

ビザ申請の基礎知識や手続きに関する記事のピックアップ

ビザ申請をしてから結果が出るまではどのくらい?(2025年最新版)

ビザ申請の審査期間はどのくらい?2025年版の平均処理日数と最新傾向を、ビザ申請を予定している方や申請後に結果を待っている方に向けて、ビザ申請の専門家がわかりやすく解説します。

ビザ申請に関する手続き(1)在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書(COE)は、外国人を日本に呼び寄せる際に必要なビザ申請の第一歩です。この記事では、交付申請の手続き対象者と申請場所、標準処理期間などをわかりやすく解説しています。

ビザ申請に関する手続き(9)所属機関等に関する届出手続

外国人が在留中に転職など一定の変化があった場合、「所属機関等に関する届出」を提出しなければならないことがあります。この記事では、提出の流れや期限、対象となる主な在留資格、届出が必要となるケースや注意点を、ビザ申請の専門家がわかりやすく解説します。

在留資格取消しの理由とは?|対象となるケースと注意点

在留資格が取消しになるのはどのようなケースかご存じですか?この記事では、入管による取消しの主な理由や対象となる具体的な行為、注意点をわかりやすく解説します。