永住許可申請の審査の最新動向|不許可を防ぐための注意点

永住ビザを取得すれば、在留期間の更新が不要となり、日本で安定した生活を続けられるという大きなメリットがあります。

しかし一方で、審査は年々厳しくなっており、最新の傾向を把握せずに申請すると不許可となるリスクもあります。特に収入の安定性や納税状況、過去の在留記録などは細かくチェックされ、書類の不備が原因で再申請になるケースも少なくありません。

そこで本記事では、「永住許可を申請したいけれど、最近の審査傾向や基準が気になる」と考えている外国人に向けて、2025年版の永住許可申請における最新の審査傾向や基準を箇条書きで整理し、わかりやすく解説します。

なお、永住許可では入管もチェックリストを公開していますが、それでも許可条件を誤解されている方が少なくなく、誤った判断が不許可につながるケースも見られます。入管への問い合わせは電話がつながりにくく、申請当日は長時間待たされることもあります。

調べものや手続きにかかる時間と労力を考えると、安心して進めるために専門家のサポートを受けることも有効な選択肢の一つです。

当事務所では、永住許可申請に関するご相談から申請書類の作成・申請代行まで幅広くサポートしています。「永住ビザの条件を満たしているか」「理由書はどう書けばよいのか」などでお悩みの場合は、どうぞお気軽にご相談ください。

「いきなり依頼するのは不安」という方のために、お試しとして初回無料相談をご用意しています。

無料相談では、状況を整理して許可の見通しや申請時に押さえるべきポイントをご案内します。

▶ 初回無料相談のお申し込みはこちら

※永住許可の審査基準は2022年頃から大きく変化しており、従来とは異なる点が多くありますのでご注意ください。

・出入国在留管理庁の標準処理期間は約4か月とされていますが、2025年現在では実際の審査に半年から1年ほどかかることもあります。

出入国在留管理庁が公表している標準処理期間では、審査にかかる期間はおおよそ4か月とされています。しかし、実際の審査では個別の事情や申請内容によって大きく異なり、2025年現在では申請から許可が下りるまでに半年から1年程度かかるケースも珍しくありません。特に、書類の不備や追加書類の提出を求められた場合、さらに審査が長引く可能性があります。

そのため、現在のビザの有効期限を十分に考慮したうえで、余裕をもって申請を進めることが重要です。ビザの更新申請が間に合わず、在留資格が失効してしまうと、日本での滞在が認められなくなるリスクもあります。審査中にビザの期限が切れることが懸念される場合には、適切な対応を取る必要があるため、事前にしっかりと計画を立てることをおすすめします。

・地方税や公的年金、健康保険料の納付状況は厳格に審査され、未納や期限後の追納は評価されないため、申請前に確実に納付しておくことが重要です。

地方税、公的年金、健康保険料の納付状況は、審査の際に重要な判断材料とされ、非常に厳格に確認されます。特に、公的年金への加入が確認できない場合、申請が不許可となる可能性が高くなるため、注意が必要です。

地方税の納付状況については、申請者の立場によって審査対象期間が異なります。一般的には直近5年分が対象とされますが、日本人や永住者、特別永住者の配偶者である場合は3年、子である場合は1年分の納付状況が審査されます。

また、公的年金や健康保険料の納付状況については、直近2年分の支払い履歴が審査対象となります。ただし、日本人や永住者、特別永住者の子である場合は、対象期間が1年に短縮されます。

さらに、納付期限をきちんと守っていたかどうかも審査において重要なポイントです。申請後に未納分を追納しても、審査の評価には反映されません。この場合、期限内に納付された新しい対象期間を経過する必要があり、それまでの間は不利な状況が続くことになります。そのため、日頃から滞りなく納付を行い、申請時に未納がないように準備しておくことが重要です。

・頻繁な交通違反は「素行が善良」と判断されない可能性があり、回数が多いと審査に不利となるため、運転記録証明書を取得して過去5年の違反歴を確認することが重要です。

ビザ申請や永住許可の審査では、「素行が善良であるかどうか」が重要な判断基準の一つとなります。特に、交通違反の回数が多い場合、素行不良とみなされる可能性があるため注意が必要です。

軽微な交通違反が3~4回程度であれば、審査に大きな影響を与えることは少ないと考えられます。しかし、それ以上の回数となると「継続的に法律を遵守できていない」と判断され、審査で不利に働く可能性が高くなります。特に日常的に車を運転する方は、違反の累積に十分注意し、できる限り違反を避けるよう心がけることが重要です。

ご自身の交通違反歴がどの程度あるかわからない場合は、「運転記録証明書」を取得することで、過去5年間の違反履歴を確認できます。この証明書は、申請時に自分の状況を把握し、必要に応じて対策を講じるための有効な手段となります。審査で不利にならないよう、事前に確認し、違反の履歴が多い場合は一定期間慎重な運転を心がけることをおすすめします。

・永住許可は出入国在留管理庁、帰化申請は法務局で行いますが、最終的な判断はどちらも法務大臣が行うため、同時申請すると審査が混乱し、適切な判断ができなくなる可能性があります。

永住許可申請は出入国在留管理庁(入管)、帰化申請は法務局で行います。しかし、どちらの申請も最終的な許可・不許可の判断を下すのは法務大臣です。 つまり、審査の過程は異なりますが、最終的には同じ機関で審査が行われることになります。

そのため、永住許可と帰化を同時に申請することは避けるべきです。 両方の申請が進行すると、申請者が「どちらを本当に希望しているのか」が不明確になり、審査の判断が難しくなる可能性があります。また、審査官が申請者の意図を正確に把握できないことで、結果的にどちらの申請にも悪影響を及ぼすことが考えられます。

永住か帰化かを迷っている場合は、それぞれの要件やメリット・デメリットを十分に比較し、どちらを申請するのが適切か慎重に検討したうえで、申請を進めることが重要です。

・会社経営者は、適法な状態でビザ申請を行うために、健康保険と厚生年金を含む社会保険に加入し、適切に保険料を支払っていることが求められます。

会社を経営する方は、ビザ申請の際に適切な社会保険に加入し、健康保険や厚生年金を支払っていることが求められます。 これは、安定した経営基盤があることや、法律を遵守していることを示す重要な要素となるためです。

特に法人経営者の場合、社会保険への加入が義務付けられています。 一方で、個人事業主も一定の条件を満たす場合、社会保険に加入する義務が発生することがあります。 したがって、経営者としてビザ申請を行う際には、事前に適法な状態であるかを確認し、適切に手続きを進めることが重要です。社会保険の未加入や支払いの遅延があると、申請が認められない可能性があるため注意が必要です。

【永住許可の最新審査傾向が気になる方へ】

2025年は基準がより厳格化。条件や書類不備で不許可になる前に、最新基準に沿った対策を今すぐ確認しましょう。申請準備の段階で確認しておくことで、修正や補強ができる余地が広がります。

無料相談では許可の見通しや必要な対応をご案内しています。お気軽にご相談ください。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

【永住許可の最新審査傾向が気になる方へ】

2025年は基準がより厳格化。条件や書類不備で不許可になる前に、最新基準に沿った対策を今すぐ確認しましょう。申請準備の段階で確認しておくことで、修正や補強ができる余地が広がります。

無料相談では許可の見通しや必要な対応をご案内しています。お気軽にご相談ください。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

・永住許可の年収要件は帰化よりも厳しく、独身でも300万円以上が求められる傾向があり、扶養者がいる場合は一人増えるごとに50万~70万円程度の年収が必要になります。

永住許可を取得するためには、安定した収入があることが重要な審査基準の一つとされています。 そのため、申請者の年収について一定の基準が設けられており、この要件は帰化申請よりも厳しくなっています。

一般的に、独身の方であっても年収300万円以上がないと、審査が厳しくなる傾向があります。 さらに、配偶者や子どもなど扶養家族がいる場合には、必要な年収が増加します。具体的な金額はケースによって異なりますが、扶養者が一人増えるごとに、目安として50万~70万円程度の追加収入が求められると考えられます。

このように、永住許可の審査では、単に現在の収入が基準を満たしているだけでなく、将来的にも安定した生活ができるかどうかが厳しく判断されるため、しっかりとした経済基盤を整えておくことが重要です。

・永住ビザの理由書はA4で2枚程度の分量で作成し、来日から現在までの経緯や仕事の状況を記載して永住の条件を満たしていることを示しますが、原則として不備があると審査においてマイナス評価につながるため、特に就労ビザからの変更では慎重に作成する必要があります。

永住ビザを申請する際には、理由書を作成し、これまでの経歴や仕事の状況を説明することが求められます。 一般的には、A4サイズで2枚程度の分量とし、来日してから現在までの生活や職歴の経緯を記載しながら、永住の要件を満たしていることを明確に伝える内容にすることが重要です。

しかし、理由書に不備があった場合に審査においてマイナス評価となる点には注意が必要です。 特に就労ビザから永住ビザへの変更を申請する場合には、理由書の内容が審査結果に大きな影響を及ぼす可能性があります。 そのため、特に就労ビザからの変更申請では、適切な情報を整理し、審査官に伝わりやすい形で作成することが重要です。

・配偶者がいる場合、住民票において同居していることが確認できる状態であることが必要です。

これは、婚姻関係が実態を伴ったものであることを証明するために重要な要素の一つとされています。

住民票上で別の住所になっている場合、何らかの事情があると判断され、審査に影響を与える可能性があります。 たとえ夫婦関係が良好であっても、別居している場合にはその理由を明確に説明する必要が生じることがあるため、注意が必要です。 したがって、配偶者と共に暮らしている場合は、住民票に正しく同居の記録が反映されているかを事前に確認しておくことが望ましいでしょう。

・永住ビザの取得には、帰化とは異なり日本語能力が法律上の要件とされていませんが、10年以上の滞在が必要であるため、日常会話ができる程度の日本語力があることが前提と考えられています。

永住ビザの申請においては、帰化申請とは異なり、日本語能力が法律上の条件として明確に定められているわけではありません。これは、永住許可の要件の一つとして、原則として10年以上の継続した日本での滞在が必要とされているため、これだけの期間日本に住んでいれば、日常会話程度の日本語は自然と習得できていると考えられるためです。

そのため、法律上は日本語能力が必須条件とされていないものの、長期間日本で生活しているにもかかわらず日本語をほとんど話せない場合、審査官が「日本社会への適応能力」について疑問を持つ可能性があります。 そのため、円滑な日常生活を送るためにも、基本的な日本語の読み書きや会話能力を身につけておくことが望ましいでしょう。

・2025年現在、永住ビザの申請要件である「10年間の継続居住」は、60日以上の出国や、1年間で100日以上の出国があると「居住が中断した」と判断される可能性があります。

永住ビザを申請するには、原則として10年間、継続して日本に居住していることが必要とされています。しかし、1回の出国が90日以上になると、日本での継続居住が途切れたと判断され、居住歴がリセットされる可能性が高くなります。 さらに、2025年現在では、60日以上の出国でも継続居住が認められないケースがあるため、より注意が必要です。

また、過去10年間のうち、1年の間に合計で半年(約180日)以上日本を離れていた場合も、継続居住が認められず、居住歴がリセットされる可能性が極めて高くなります。 近年、この基準は厳しくなっており、2025年現在では、年間100日以上の出国でも居住歴がリセットされるケースが増えています。 こうした場合、審査の上で「引き続き日本に居住している」とは認められず、その年を基準に新たに10年間のカウントを一からやり直す必要があります。

そのため、永住ビザの申請を目指している方は、長期間の出国が審査にどのような影響を与えるかを事前に確認し、慎重に計画を立てることが重要です。

・転職を繰り返していると収入の安定性が疑われ、永住ビザの審査において不利になる可能性が高くなります。

永住ビザの審査では、安定した収入があるかどうかが重要な判断基準の一つとなります。 そのため、短期間で何度も転職を繰り返している場合、審査官に「継続的な収入が得られる環境にない」と判断され、申請に不利に働く可能性が高くなります。

特に、転職のたびに収入が大きく変動していたり、無職の期間が発生していたりすると、経済的に安定して生活できているかどうかを疑問視されることがあります。 永住ビザを申請する際には、過去の職歴が一貫しており、一定の収入を安定して得られていることを示すことが審査上有利に働きます。

頻繁な転職がある場合は、転職の理由や職務内容の継続性を説明できるようにしておくことが望ましく、安定した雇用状況を整えたうえで申請を行うことが推奨されます。

「たぶんできるけど、自信がない…」そんな方へ。申請方法、一緒に確認しませんか?

調べて分かったつもりでも、細かな点で不安になるものです。安心して申請を進められるよう、あなたの状況に合わせてサポートします。

まずは無料相談でご不安な点や現在の状況を整理してみてください。

ご希望があれば、理由書の作成から申請手続きまで一貫してサポートします。

「たぶんできるけど、自信がない…」そんな方へ。申請方法、一緒に確認しませんか?

調べて分かったつもりでも、細かな点で不安になるものです。安心して申請を進められるよう、あなたの状況に合わせてサポートします。

まずは無料相談でご不安な点や現在の状況を整理してみてください。

ご希望があれば、理由書の作成から申請手続きまで一貫してサポートします。

・永住ビザの申請には原則として日本人の身元保証人が必要です。

日本人と結婚している場合は、通常、配偶者が身元保証人になります。

配偶者以外では、勤務先の上司や会社の社長、あるいは学生時代の恩師に依頼するケースが一般的です。 ただし、どうしても日本人の保証人が見つからない場合は、永住者であっても身元保証人になることは可能です。

身元保証人が負う責任は、申請者の滞在費の支援、帰国費用の負担、法令遵守の確保の3つです。一般的な連帯保証人のように、金銭的な賠償責任を負うものではありません。 しかし、身元保証人には、安定した収入があり、定職についていること、そして適切に納税を行っていることが求められます。

そのため、身元保証人を依頼する際には、事前に負担内容を説明し、納得してもらった上で承諾を得ることが重要です。

・過去のビザ申請時に提出した書類と今回の永住ビザ申請書類の内容に矛盾があると、入国管理局はどちらが正しいか判断できず、通常は確認されることなく不許可となる可能性が高くなります。

永住ビザの申請を行う際には、過去のビザ申請時に提出した書類と現在の申請内容に矛盾がないことが非常に重要です。 もし、これまでに提出した情報と異なる点があると、入国管理局はどちらの情報が正しいのか判断できなくなります。

このような場合、審査では、過去の申請内容が事実と異なっていたのではないかと疑われる可能性があり、その結果、不許可となるリスクが大幅に高まります。 入国管理局は通常、矛盾する情報について申請者に確認を求めることはなく、単純に「信用できない申請」と判断し、不許可の決定を下すことが多いのが現状です。

そのため、永住ビザを申請する際には、過去の申請書類の内容を事前にしっかりと確認し、矛盾が生じないように注意することが不可欠です。

・永住ビザ取得後すぐに離婚するケースが問題視されており、入管に「永住許可を得るための結婚ではないか」と疑われると不許可になる可能性が高くなります。

近年、永住ビザを取得した直後に離婚するケースが増えており、これが問題視されています。 そのため、入国管理局が「この人は永住許可を得たらすぐに離婚するのではないか」と疑念を持つと、申請が不許可となる可能性が高くなります。

永住許可は、一度取得すれば離婚しても取り消されることはありません。 そのため、一部では日本人との結婚を永住ビザ取得の手段とするケースもあり、入国管理局はこの点を特に厳しく審査しています。 申請時には、結婚が真実のものであり、婚姻生活が安定していることを示すことが重要です。

なお、永住許可が取り消される最も一般的なケースは、再入国許可を取得せずに日本を出国し、そのまま1年以上経過してしまった場合です。 永住資格を維持するためにも、出国する際には必ず適切な手続きを行うことが大切です。

・家族で永住ビザを同時申請する場合、申請者本人が永住許可を取得すると、配偶者や子どもは「永住者の配偶者等」として扱われ、永住許可の要件が緩和されます。

家族で永住ビザを申請する場合、申請者本人が永住許可を取得すると、その時点で配偶者や子どもは「永住者の配偶者等」として扱われるようになります。 これにより、ご家族の永住ビザの申請に必要な要件が緩和されるため、通常よりも取得しやすくなります。

例えば、申請者本人はすでに10年以上日本に在住しているものの、配偶者やお子さんが来日してから10年に満たない場合でも、永住許可の対象となる可能性があります。

具体的には、

- 配偶者は、結婚後3年以上が経過し、日本に1年以上在留していれば申請が可能です。

- お子さんは、日本に1年以上在留していれば永住許可の条件を満たします。

そのため、申請者本人が永住許可を取得すれば、家族の申請もよりスムーズに進めることができます。 なお、永住許可申請をするためには、現在の在留資格の期間が3年または5年であることも必要となるため、事前に確認しておくことが重要です。

・帰化申請ではオーバーステイ歴がある場合、許可を受けてから10年経過しなければ申請できませんが、永住申請では、在留特別許可を受けた人に対して申請可能になるまでの年数制限はありません。

永住申請では、過去にオーバーステイをして在留特別許可を受けた場合でも、申請までに必要な経過年数の規定は特に設けられていません。 そのため、その他の永住許可の要件を満たしていれば、在留特別許可を受けた後の経過年数に関わらず申請することが可能です。

一方で、帰化申請の場合はより厳格な基準が適用されます。 もし過去にオーバーステイの履歴があり、在留特別許可を受けたことがある場合、その許可を受けてから10年が経過しなければ申請できません。 これは、帰化申請が単に日本での在留を認めるものではなく、日本国籍を取得するための手続きであり、法令順守の履歴がより厳しく問われるためです。

このように、永住申請と帰化申請では、在留特別許可を受けた後の申請可能時期に関する条件が異なるため、それぞれの制度の違いを理解し、適切なタイミングで申請を行うことが大切です。

最後に――永住許可申請をお考えの方へ

2025年の永住審査では、収入や納税履歴の確認がこれまで以上に厳しく行われています。さらに、提出書類の一貫性や、日本での生活基盤の安定性も重要な審査ポイントとされています。

✅ 自分の状況が審査基準に合っているか不安

✅ 書類を正しく準備できているか自信がない

✅ 不許可リスクを減らしてスムーズに進めたい

このようなお悩みをお持ちの方は、下記のリンクから無料相談をご利用ください。

専門家があなたの状況に合わせて、許可の見通しや必要な対応などを丁寧にご案内します。

ご相談後、そのまま申請代行などをご依頼いただくことも可能です。

許可や審査遅延のリスクを減らし、準備の負担を大幅に軽減できるため、安心してお仕事や日常生活に専念していただけます。

迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。

📍初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

フォーム入力が面倒な方は、LINEでも簡単なご相談 (メール1回分)が可能です。

永住許可に関する当事務所のサービス

事務所案内

当事務所の理念や対応可能な相談内容、所在地、アクセスなどご案内します。

サービス紹介

永住許可申請は、専門行政書士にまるごとお任せください。

依頼の流れと料金案内

永住許可の申請代行について、依頼の流れと料金をご案内します。

永住許可に関する記事のピックアップ

住民税や年金未納でも永住許可は取れる?審査への影響と対策ガイド

永住権の取得をお考えの方へ。住民税や年金に未納がある場合でも申請自体は可能ですが、審査では大きなマイナス評価となります。この記事では、永住許可申請における納税・年金未払いの影響や、不許可を避けるための対策について解説します。

特別永住者証明書の更新申請|特別永住者の手続きと必要書類

特別永住者証明書の更新申請について、必要書類や手続きの流れをわかりやすく解説します。更新を忘れてしまうと不利益につながる可能性があるため、注意が必要です。

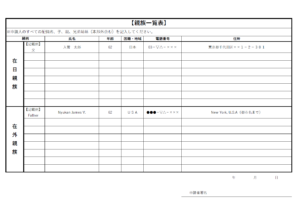

永住許可申請に必要な親族一覧表とは|書き方と注意点

2024年11月13日から永住許可申請で新たに必要となった「親族一覧表」について、書き方や記入例、作成時の注意点をわかりやすく解説します。記載漏れや誤記は審査に影響する可能性があるため要注意です。

住民税や年金未納でも永住許可は取れる?審査への影響と対策ガイド

永住権の取得をお考えの方へ。住民税や年金に未納がある場合でも申請自体は可能ですが、審査では大きなマイナス評価となります。この記事では、永住許可申請における納税・年金未払いの影響や、不許可を避けるための対策について解説します。

みなし高度専門職として永住ビザ取得|短期間で永住申請を目指すためのポイント

みなし高度専門職として短期間で永住権取得を目指す方へ。申請条件や必要書類、よくある不許可の原因と対策をわかりやすく解説し、不許可を避けるための事前チェック方法もご紹介します。