高度専門職ビザとは?制度の概要と申請要件を解説

高度専門職ビザは、2015年4月に導入された制度で、日本で高度な専門知識や技術を持つ外国人(高度外国人材)を受け入れ、日本の経済・社会に貢献してもらうことを目的とした在留資格です。

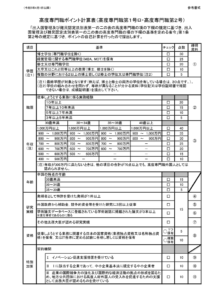

学歴や職務経験、年収、研究実績などをポイント化し、70点以上を獲得すれば申請が可能となり、永住許可の早期取得や家族帯同条件の緩和など、さまざまな優遇措置を受けられます。

ただし、申請にあたってはポイント計算や必要書類の準備で誤りが生じやすく、条件を満たしていても不許可となるケースがあります。

この記事では、「高度専門職ビザの制度やポイント制度の仕組みをしっかり理解したい」「自分で申請を進めたいが、条件や手続きに不安がある」という方に向けて、高度専門職ビザの制度概要、ポイント制度の詳細、申請の流れや注意点をわかりやすく解説します。

なお、高度専門職ビザではポイント計算の仕組みや加算条件を正確に理解することが難しく、思い込みや情報の解釈違いが原因で、不許可や審査の遅延につながるケースも見られます。入管への問い合わせは電話がつながりにくく、申請当日は長時間待たされることもあります。

調べものや手続きにかかる時間と労力を考えると、安心して進めるためには、専門家のサポートを受けることも有効な選択肢の一つです。

当事務所では、ビザ申請に関するご相談から申請書類の作成・申請代行まで幅広くサポートしています。「高度専門職ビザの条件を満たしているか」と迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。

「いきなり依頼するのは不安」という方のために、お試しとして初回無料相談をご用意しています。

無料相談ではご事情に合わせて取得できるポイントを簡単に計算し、許可の見通しをご案内します。

▶ 初回無料相談のお申し込みはこちら

1️⃣ 高度専門職ビザの対象となる活動分野

高度外国人材の活動は、以下の3つに分類されます。

- 高度学術研究活動(高度専門職1号イ)

- 研究者、科学者、大学教授など

- 在留資格「研究」や「教授」に近い

- 高度専門・技術活動(高度専門職1号ロ)

- ITエンジニア、機械・土木・建築の設計者、マーケティング・経営コンサルティングなど

- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」に類似

※ただし、国際業務は含まれない(国際業務はポイント計算による客観的な評価が難しいため)

- 高度経営・管理活動(高度専門職1号ハ)

- 規模の大きな企業の経営者、取締役など

- 在留資格「経営・管理」に類似

どの活動も、日本の公私の機関と契約を結び、実際に活動を行うことが前提となります。同じ機関で継続して勤務している間のみ有効です。

2️⃣ ポイント制で審査される高度外国人材

高度専門職ビザの審査は、学歴・職歴・年収・年齢・日本語能力などを数値化し、合計70点以上であることが必要です。

この「高度人材ポイント制度」では、それぞれの項目に応じて得点が加算され、合計点数が基準に達すれば申請要件を満たします。

【ポイント計算の例】

- 修士号取得(20点)

- 実務経験7年(15点)

- 年収1,200万円(10点)

- 年齢32歳(10点)

- 日本語能力試験N1取得(15点)

合計:70点 → 高度専門職ビザの取得要件クリア

ポイントの配分や加点条件は細かく定められており、似た経歴でも人によって得点が異なることがあります。申請前には必ず最新の基準を確認し、自分の状況を正確に計算することが大切です。

詳しいポイント計算方法については、以下のリンクをご参照ください。

🔗 関連記事:ポイント計算の詳細はこちら

🔗 関連記事:ポイント計算シミュレーターはこちら

3️⃣ 高度専門職ビザの最低年収基準

「高度専門・技術活動」および「高度経営・管理活動」のビザを申請する場合は、最低年収300万円以上であることが求められます。この年収には、日本の所属機関以外からの報酬(海外の事業所からの給与など)も含めることができます。

なお、「高度学術研究活動」については、平成25年に最低年収基準が撤廃されており、年収要件はありません。

高度専門職ビザを取得するために必要な年収については、以下のリンクをご参照ください。

🔗 関連記事:高度専門職ビザを取得するために必要な年収の詳細はこちら

4️⃣ 高度専門職ビザの優遇措置

高度専門職ビザでは、優秀な外国人材の受け入れを促進するため、出入国管理上の特例が認められています。

高度専門職1号の主な優遇措置

- 複合的な在留活動が可能

- 例:大学教授が企業のコンサルタントとして活動可能

- 最長5年の在留期間付与

- 他のビザでは取得直後は1年での更新が一般的

- 永住許可要件の緩和

- 通常は10年の在留実績が必要だが、高度人材は最短1年で永住申請が可能(80点以上)

- 配偶者の就労許可

- 配偶者が「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを取得せずにフルタイムで働ける

- 一定の条件で親の帯同が可能

- 申請者の年収800万円以上などの条件あり

- 一定の条件で家事使用人の帯同が可能

- 申請者の年収1,000万円以上などの条件あり

- 入国・在留手続きの優先処理

- 通常1~3ヶ月かかる在留資格審査がやや迅速化

※2025年現在、優先処理はほとんど行われていません。

- 通常1~3ヶ月かかる在留資格審査がやや迅速化

詳しい優遇措置については、以下の関連記事をご覧ください。

🔗 関連記事:高度専門職ビザの優遇措置の詳細はこちら

ー注意 ー

AIやGoogle検索、自動翻訳を含むネット上の情報は、古い内容や不正確な記載、表現の違いによって誤解が生じる場合があります。

必ず最新の公式情報を確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが大切です。

【ポイント計算制度や申請方法に不安がある方へ】

高度専門職ビザの申請では、ポイント計算の解釈や証明書類の準備ミスが不許可につながることもあります。当事務所では、要件確認から書類整理・入管提出までを一貫サポートし、あなたの状況に最適な方法で許可取得を目指します。

無料相談では現状で取得できるポイントを簡易的に計算し、許可の見通しなどご案内しています。お気軽にご相談ください。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

ご希望があれば、雇用理由書の作成から申請手続きまで一貫してサポートします。

【ポイント計算制度や申請方法に不安がある方へ】

高度専門職ビザの申請では、ポイント計算の解釈や証明書類の準備ミスが不許可につながることもあります。当事務所では、要件確認から書類整理・入管提出までを一貫サポートし、あなたの状況に最適な方法で許可取得を目指します。

無料相談では現状で取得できるポイントを簡易的に計算し、許可の見通しなどご案内しています。お気軽にご相談ください。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

ご希望があれば、雇用理由書の作成から申請手続きまで一貫してサポートします。

5️⃣ 高度専門職2号とは?永住許可との違いや申請要件を解説

高度専門職ビザには、「高度専門職1号」のほかに「高度専門職2号」があり、それぞれの活動内容に応じて以下の3種類に分類されます。

- 高度専門職2号(イ):高度学術研究活動

- 高度専門職2号(ロ):高度専門・技術活動

- 高度専門職2号(ハ):高度経営・管理活動

このビザを申請するには、事前に「高度専門職1号」を取得し、3年以上日本に在留していることが条件となります。そのため、「高度専門職2号」は「高度専門職1号」の上位に位置する在留資格といえます。

📌 高度専門職2号の最大の特徴

最大の特徴は、「在留期限がない」という点です。この点は永住許可と類似していますが、両者にはいくつかの違いがあります。以下の表で、両者の主な違いを比較してみましょう。

| 高度専門職2号 | 永住者 | |

|---|---|---|

| 就労制限の有無 | 在留資格に基づく就労のみ可(単純労働・風俗営業不可) | 制限なし(全業種就労可能) |

| 配偶者の就労 | 学歴・職歴要件なしで「教育」「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得可能 | 制限なし |

| 転職・退職時 | 退職・転職後、6か月以上許可された活動を行わない場合は在留資格取消の対象 | 制限なし |

| 親の帯同 | 子の養育や妻の妊娠介助の場合等で 世帯年収が800万円以上、同居が条件 | 特に優遇措置なし |

| 家事使用人の雇用 | 世帯年収が1,000万円以上 | 特に優遇措置なし |

なお、高度専門職2号には在留期限がないものの、在留カードの更新は7年ごとに必要です。この点も永住許可と異なるため、注意が必要です。

6️⃣ 高度専門職ビザの申請手続き

高度専門職ビザは、通常の就労ビザとは異なりポイント制による評価を受ける特別な在留資格です。取得や変更の際には以下のような申請手続きが必要となります。

■申請の種類

- 新たに高度専門職1号を取得して入国する場合

- 「高度専門職1号」の在留資格認定証明書交付申請を行います。

- 現在日本で他のビザを取得している場合

- 「高度専門職1号」への在留資格変更許可申請が必要です。

- 「高度専門職1号」から「高度専門職2号」へ変更する場合

- 「高度専門職2号」への在留資格変更許可申請を行います。

■申請先

申請は、居住地または予定居住地を管轄する地方出入国在留管理官署(例:東京入管)または出張所(例:立川出張所)で行います。申請できるのは以下のいずれかです。

- 申請者本人

- 申請者の法定代理人

- 申請取次行政書士などの取次者

■申請手数料

- 在留資格認定証明書交付申請:手数料なし

- 在留資格変更許可申請・更新許可申請:4,000円(※2025年4月1日以降の申請は6,000円に変更)

7️⃣ 高度専門職ビザ申請時の必要書類

高度専門職ビザの申請では、申請する在留資格の種類や状況によって提出書類が異なります。

ここでは例として、「高度専門職1号(ロ)」への在留資格変更許可申請を行う場合の必要書類をまとめます。

なお、このようにインターネット上で紹介されている書類一覧や、出入国在留管理局のWebサイトに掲載されている情報は、あくまで最低限の目安です。実際の申請では、申請者の状況に応じて許可を得るために追加の書類が求められます。

以下の内容もあくまで代表的な例となりますので、ご参考の際はご注意ください。

📄 高度専門職1号(ロ)の申請で最低限必要な書類

- 申請書(指定の規格を満たした写真を貼付)

- 法定調書合計表

- ポイント計算表

- 雇用契約書または労働条件通知書

- 納税証明書および課税証明書

- 学歴の卒業証明書および学位取得の証明書

- 会社の登記事項証明書

- 直近の年度の決算書の写し

※ 申請時には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。

参考:出入国在留管理庁WEBサイト ▶ リンクはこちら

最後に――高度専門職ビザのポイント計算や申請準備でお困りではありませんか?

高度専門職ビザは、ポイント制度による加算や優遇措置が魅力ですが、必要条件の理解や正確なポイント計算、証明書類の準備が許可取得の成否を左右します。

✅ 自分が条件を満たしているか正確に確認したい

✅ ポイント計算や必要書類の準備に不安がある

✅ 忙しくて申請準備に十分な時間をかけられない

このようなお悩みをお持ちの方は、下記のリンクから無料相談をご利用ください。

個別事情に合わせて取得できるポイントを簡易的に計算し、許可の見通しや申請時に抑えるべきポイントについて丁寧にご案内します。

ご相談後、そのまま申請代行などをご依頼いただくことも可能です。

不許可リスクを減らし、準備の負担を大幅に軽減できるため、安心してお仕事や日常生活に専念していただけます。

迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

フォーム入力が面倒な方は、LINEでも簡単なご相談 (メール1回分)が可能です。

高度専門職(就労ビザ)に関する当事務所のサービス

事務所案内

当事務所の理念や対応可能な相談内容、所在地、アクセスなどご案内します。

サービス紹介

就労ビザ申請は、ビザ申請の専門家が丸ごとサポートします。

依頼の流れと料金案内

就労ビザの申請代行について、依頼の流れと料金をご案内します。

高度専門職ビザに関する記事のピックアップ

高度専門職ビザから永住権への変更|申請条件と必要書類

高度専門職ビザから永住権への申請条件や必要書類をわかりやすく解説します。申請条件や主な必要書類に加え、審査期間や審査のポイントも紹介しています。

高度専門職ビザの審査に落ちる理由と対策|不許可を避けるポイント

高度専門職ビザの審査で不許可になる主な理由を詳しく解説。ポイント不足、書類不備、納税状況、勤務先条件など、申請時に注意すべき点をまとめています。

高度専門職ビザの年収条件とは?年収に含まれる項目を解説

誤解されやすい高度専門職ビザの年収条件や、対象となる収入項目、証明方法をわかりやすく解説します。賞与や各種手当がどこまで含まれるのか、見込み年収の算出方法、申請時の注意点までまとめました。