帰化許可申請の書類を作成する際、どのようなことに注意して作成すれば良いかを解説

帰化申請は、外国人にとって在留資格申請の中でも非常に特殊な手続きです。申請先は入国管理局ではなく、住所地を管轄する法務局または地方法務局となるため、通常の在留資格申請とは異なる点が多くあります。

特に帰化申請では、提出すべき書類の数が多く、さらに作成が必要な独自の書類も含まれるため、十分な準備と正確な記載が求められます。内容に誤りや不足があると、審査が長引いたり、不許可につながるリスクもあるため注意が必要です。

帰化申請で求められる書類は以下の3つに分類されます。

📌【帰化申請の提出書類】

- 作成が必要な書類

- 公的機関から取得する書類

- 免許証など、もともと手元にある書類

このページでは、日本での生活が長く、1.作成が必要な書類について、日本国籍の取得を目指して帰化申請を考えている外国人の方に向けて帰化申請で作成が必要となる書類の種類や書き方のポイントを整理し、注意すべき点を分かりやすく解説します。

2.公的機関から取得する書類については下記のリンク先をご覧ください。

🔗 関連記事:➡ 帰化申請の必要書類|公的機関から取得する書類と注意点

帰化申請書類作成に共通するルール

まず、帰化申請書類を作成する際の基本的なルールを説明します。これらのルールを守らない場合、書類の再提出が求められることがあるため注意してください。

✅ 記入の方法

- 黒インクのペンまたはボールペンを使用してください。フリクションペンや鉛筆は認められません。

- 文字を誤った場合は、取消線を引いて修正し、修正テープや修正液の使用は避けてください。

- 動機書は手書きで作成する必要がありますが、それ以外の書類はパソコンでの作成が可能です。

✅ 書類の提出形式

- 書類は正本と副本の2通を提出します。

- 外国語表記の書類を提出する場合、A4サイズの全文翻訳が必要です。翻訳文には翻訳者の氏名、住所、翻訳年月日を記載してください。

✅ コピー書類の取り扱い

- パスポートや免許証など、原本を提出できない書類はコピーを2部提出します。この際、用紙の中央にコピーを配置してください(左側に綴じる関係上、偏りがないようにするため)。

- 提出時には原本を持参し、法務局で内容確認を受けます。

✅ 記載方法

- 年号は和暦で記載します(例:令和5年)。西暦での記載は認められません。

- 住所は「○○番○○号」のように記載し、住民票の記載に準じます(ハイフンの使用は不可)。

✅ 提出書類の取り扱い

帰化申請で提出する書類は、申請者の状況によって異なります。初回相談時に、法務局の担当者から具体的な指示が出されます。提出時には、法務局ホームページに掲載されている「帰化相談必要書類の確認表」の順に書類を並べて提出してください。

⚠️ 注意点

法務局の書類作成ルールは非常に厳格です。規定に反する書類は再提出を求められ、再度の予約が必要になるため、審査が1~2ヶ月以上遅れる可能性があります。このため、書類作成時には十分注意を払いましょう。

次にそれぞれの作成書類について解説していきます。

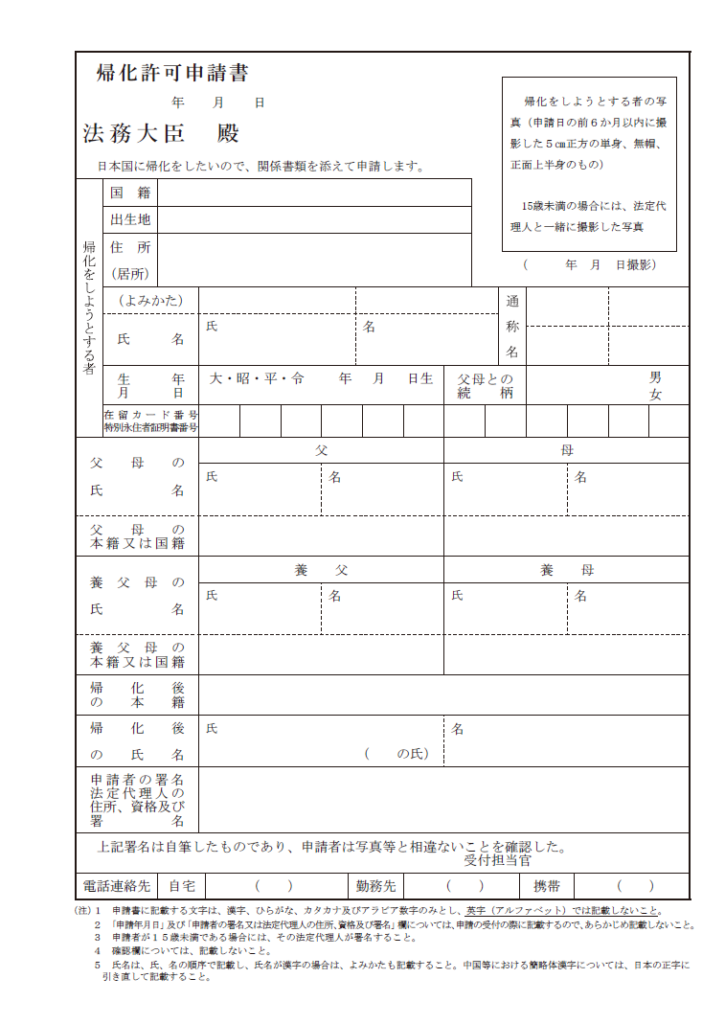

1️⃣ 帰化許可申請書

東京法務局webサイトより

帰化申請では、申請年月日欄を空欄のままにしておいてください。この欄は本申請時に、法務局の担当官の前で記入します。

🔹 写真の準備

申請書に添付する写真は、申請前6ヶ月以内に撮影したものを使用してください。サイズは5cm×5cmと特殊な規格です。写真館や専門店で撮影するのが確実です。また、写真は申請書に貼らずに2枚を持参してください。

🔹 国籍と出生地の記載

- 国籍は、パスポートに記載されている国名を記載してください。

- 出生地は、在留資格申請と異なり、市区町村だけでなく地番まで詳しく記載する必要があります。マンション名や部屋番号が含まれる場合も記載してください。出生届や出生証明書がある場合、そこに記載された住所を転記するのが望ましいです。なお、出生届の記載事項証明書は住所地の法務局で取得できますが、発行までに時間がかかることがあります。

🔹 氏名の記載

- 氏名は本名を漢字またはカタカナで記載します。アルファベットの使用はできません。

- 中国の簡体字や台湾の繁体字は、日本の漢字に変換して記載してください。

- 通称名は市役所で登録されている場合にのみ記載します。

🔹 その他の記載事項

- 生年月日は、日本の年号(例:大正・昭和・平成・令和)で記載してください。

- 父母の氏名は、「氏・名」の順で漢字、ひらがな、またはカタカナで記載します。中国や台湾の文字も日本の漢字に変換してください。

📌 帰化後の本籍と氏名

帰化が許可されると、日本で戸籍が作成されます。申請書の「帰化後の本籍」および「帰化後の氏名」には、帰化後に使用する予定の本籍地と氏名を記載してください。

- 本籍地:自由に設定できますが、帰化後の変更は原則認められません。

- 現住所を本籍地とする場合:役所の戸籍係で表記を確認することをお勧めします。同じ場所でも、本籍と住所で表記が異なる場合があります。

- ( の氏)欄:日本人の配偶者の方や、ご夫婦で同時に帰化申請を行う場合に記載します。

⚠️ 署名について

申請書の署名欄は、申請受付時に法務局の担当官の前で自筆で記入します。それまでは空欄のままにしておいてください。

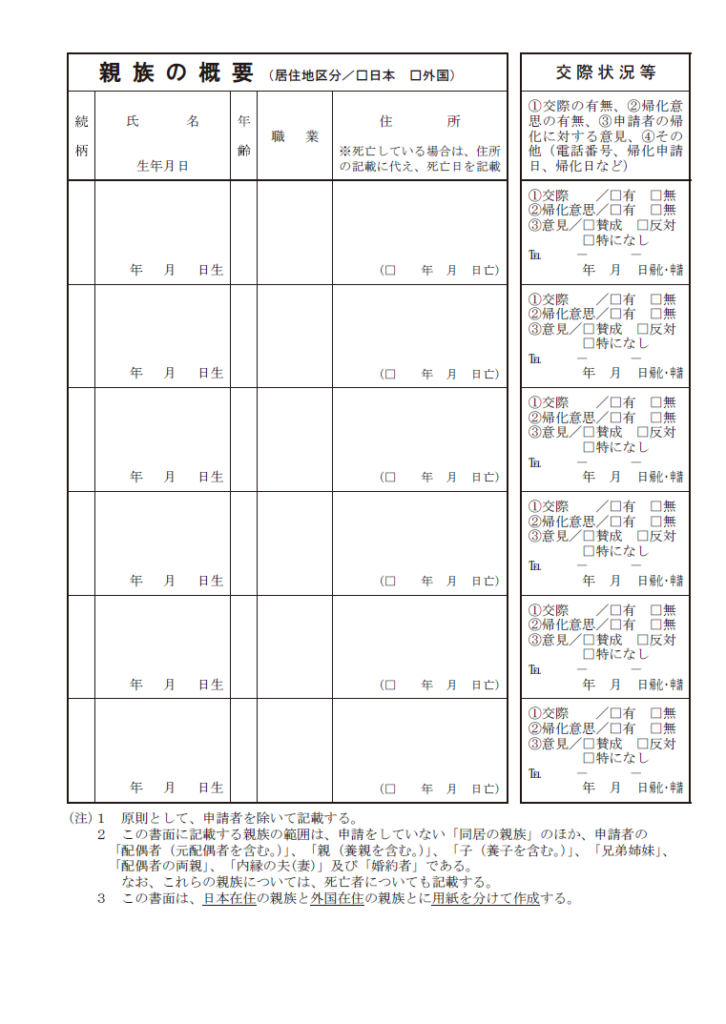

2️⃣ 親族の概要を記載した書面

東京法務局webサイトより

この書面では、日本在住の親族と外国在住の親族について別々の用紙を作成します。それぞれの用紙の「居住区分」欄には、日本の場合は「日本」の前にある□を■に塗りつぶし、外国の場合は「外国」の前にある□を■に塗りつぶしてください。

🔹 記載が必要な親族

- 配偶者、親、子、兄弟姉妹、配偶者の両親を含めます。

- 内縁関係の夫や妻、婚約者も記載が必要です。

- 現在交流がない方や、すでに亡くなった親族も記載してください。

🔹 各欄の記載方法

- 続柄(つづきがら)※一般的には俗称として「ぞくがら」とも言われます

「妻」「父」「母」「長女」「長男」など、申請人との関係を記載します。 - 氏名

帰化許可申請書と同様に、氏と名の順で漢字、ひらがな、またはカタカナで記載します。中国の簡体字や台湾の繁体字は、日本の漢字に変換してください。 - 職業

「会社員」「会社役員」「経営者」「アルバイト」「無職」など、具体的な職業を記載します。学生の場合は「大学生」「高校生」のように明記し、医師や弁護士など専門職の場合はその職業を記載してください。 - 住所

ハイフンは使用せず、「〇丁目〇番〇号」のように記載します。アパート名、マンション名、部屋番号まで詳細に記載してください。住民票と一致する内容が望ましいです。申請人と同居している場合は「同居」と記載します。海外在住の親族の場合は、国名から記載してください。 - 故人の記載

「(□ 年 月 日亡)」欄は、亡くなった親族が該当する場合に記載します。□を■に塗りつぶし、亡くなった日付を記入してください。ただし、最終的な居住地や享年、生前の職業の記載は不要です。

🔹 特記事項の記載

- 交際状況等

現在、帰化申請者と交流がある場合は「交際有」とし、□を■に塗りつぶします。年末年始の挨拶程度の交流でも「交際有」として問題ありません。 - 帰化意思

親族が将来的に帰化を希望する場合は記載します。ただし、日本人またはすでに帰化している親族については空欄で構いません。 - 意見

申請人の帰化に関して親族がどのように考えているかを記入します。 - 電話番号

法務局が連絡を取る可能性があるため、必ず連絡の取れる番号を記載してください。 - 年月日

帰化済みの親族については国籍を取得した年月日を記載します。帰化申請中の親族については申請した年月日を記載してください。

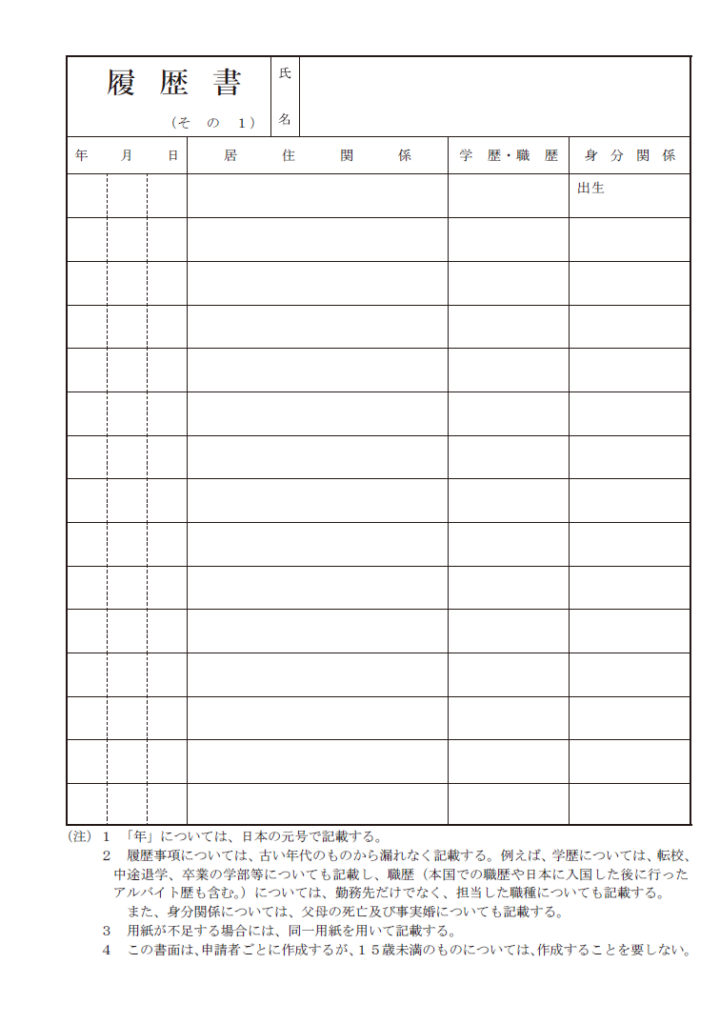

3️⃣ 履歴書

東京法務局webサイトより

帰化申請で提出する履歴書は「その1」と「その2」の2種類があります。

🔹 履歴書(その1)

- 「年」について

すべて日本の元号(昭和、平成、令和)で記載してください。出生から現在に至るまで、空白の期間がないように注意しながら記入します。一般的な履歴書と異なり、出生から記載する必要がある点にご注意ください。 - 学歴・職歴

- 学歴

「〇〇小学校入学」「同校卒業」のように記載し、大学の場合は学部名まで明記してください。また、転校や中途退学についても記載が必要です。 - 職歴

勤務先だけでなく、「営業担当」のように職種も記入します。また、課長などの役職に就いた場合はその旨を記載してください。本国での職歴や日本でのアルバイト歴も漏れなく記載しましょう。

- 学歴

- 身分関係

出生、結婚、出産、両親の死亡などの出来事を記載します。結婚については法律婚だけでなく、事実婚の場合も記載が必要です。

🔹 履歴書(その2)

- 出入国歴

帰化申請に必要な居住要件の期間分を記入します。古いものから順に記載し、パスポートの査証欄のスタンプを参考にすると良いでしょう。出入国が多い場合は、入国管理局で出入国履歴の開示請求を行うことをお勧めします。開示請求にはおよそ1ヶ月かかります。- 計算方法

出国日数は「帰国日 - 出国日 + 1日」で計算してください。 - 目的の欄

「会社の同僚と観光旅行」や「会社の部下と出張」のように具体的に記載してください。

- 計算方法

- 技能資格

運転免許や日本語能力試験の有無を記載します。ただし、他の技能資格は様式の変更により記載できません。 - 使用言語

母国で親族や友人との間で主に使用している日本語以外の言語を記載します。たとえば、「韓国・朝鮮語」「中国広東語」のように具体的に書きましょう。 - 賞罰

交通違反歴や警察からの感謝状など、過去から現在に至るまでの記録をすべて記載します。交通違反歴については、自動車安全運転センターで運転記録証明書を取得し、その内容を転記してください。この証明書の交付には約1~2週間かかります。 - 確認欄

法務局が使用する欄ですので、何も記載しないでください。

「書類が多すぎて調べきれない…」という方へ

帰化申請では提出すべき書類が非常に多くあります。専門家が必要な準備を整理し、優先順位をつけてご案内することで、あなたの申請がスムーズに進むようにサポートします。

💡 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

※個別事情に合わせて、許可の可能性と今後の手続きの流れについて丁寧にご案内します。ご相談後、そのまま書類作成代行をご依頼いただくことも可能です。

「書類が多すぎて調べきれない…」という方へ

帰化申請では提出すべき書類が非常に多くあります。専門家が必要な準備を整理し、優先順位をつけてご案内することで、あなたの申請がスムーズに進むようにサポートします。

💡 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

※個別事情に合わせて、許可の可能性と今後の手続きの流れについて丁寧にご案内します。ご相談後、そのまま書類作成代行をご依頼いただくことも可能です。

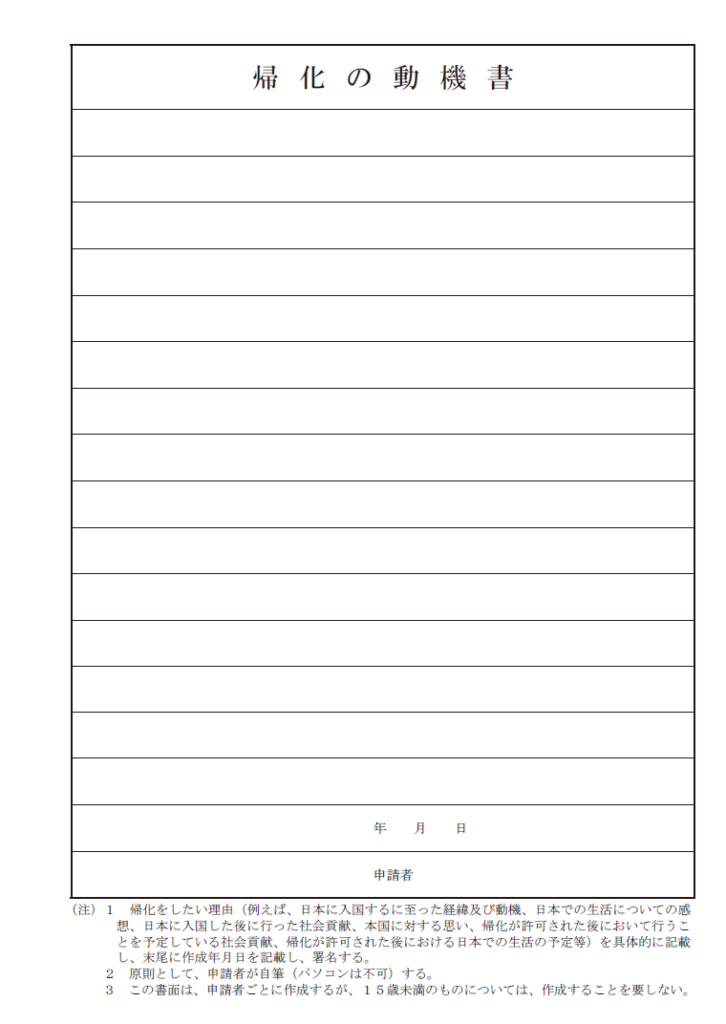

4️⃣ 帰化の動機書

東京法務局webサイトより

帰化の動機書は、「なぜ日本国籍を取得したいのか」を記載する書類です。これは申請者本人が直筆で日本語で記入する必要があります。手書きで記載する理由は、帰化申請に求められる日本語能力の確認を兼ねているためと考えられます。

🔹 動機書に記載する一般的な内容

- ①来日に至った経緯や理由

日本に来たきっかけや目的、来日の背景を簡潔に記載します。 - ②来日後の学歴や職歴

日本での教育や職務経験について、具体的な学校名や勤務先を記載します。 - ③結婚や離婚、子供の誕生など日本での生活について

家族構成や生活環境の変化を説明し、日本での生活が安定していることを示します。 - ④現在の仕事の状況や日本社会への貢献

現在の職務内容や、日本での活動を通じた社会貢献の例を挙げます。 - ⑤前科や法律違反がないこと、公的義務を果たしていること

法を守り、納税や社会保険料の支払いをしっかり行っていることを記載します。 - ⑥日本国籍を取得しようと思った理由と、帰化後の生活の計画

帰化を決意した具体的な理由と、取得後にどのように日本で生活するつもりかを述べます。

⚠️ 動機書作成時の注意点

- 読み上げ審査の可能性

動機書に記載した内容を、法務局の審査官の前で読み上げるよう指示される場合があります。これにより、内容の理解度や日本語能力がチェックされることがあります。そのため、自分の言葉で作成することが重要です。 - インターネットの例文をそのまま使わない

検索すれば多くの記載例が見つかりますが、これをそのまま使用するのは避けてください。審査官が申請者本人が作成したものかどうかを判断する際、不自然な表現があると不利になる可能性があります。 - 日本語が不安でも自分の言葉で

日本語能力に自信がない場合でも、できる限り自身の言葉で記載してください。自身の表現であることが重要です。

📌 例外:動機書が不要な場合

- 15歳未満の未成年

動機書の提出は免除されます。 - 特別永住者

動機書の提出が求められません。

動機書は、帰化申請の審査において非常に重要な書類です。審査官に「なぜ日本国籍を取得したいのか」を正確かつ誠実に伝えるため、自分の言葉で記載することを心がけましょう。また、内容を読み上げる可能性も考慮して、内容をしっかりと理解した上で提出してください。

5️⃣ 宣誓書

宣誓書は、「私は、日本国憲法及び法令を守り、定められた義務を履行し、善良な国民となることを誓います」と記載された書面です。この書類は、帰化申請書類を法務局に提出する際、窓口で申請者本人が日付と氏名を記入するものです。

そのため、事前に自宅などで準備する必要はありませんが、法務局で作成する書類の一つとして扱われています。

⚠️ 注意点

- 本人による記載が必要

宣誓書は、帰化申請を行う方自身が記入しなければなりません。この書類に記載することで、申請者が法令遵守や義務の履行を誓約する意思を示します。 - 15歳未満の方は不要

宣誓書は、申請者が帰化後の日本国民としての責任を自覚することを目的としています。そのため、15歳未満の未成年者は宣誓書の提出が免除されます。 - 代理人による申請不可

この宣誓書の存在により、帰化申請は基本的に本人のみが行うことができます。代理人が本人に代わって申請することは認められていません。

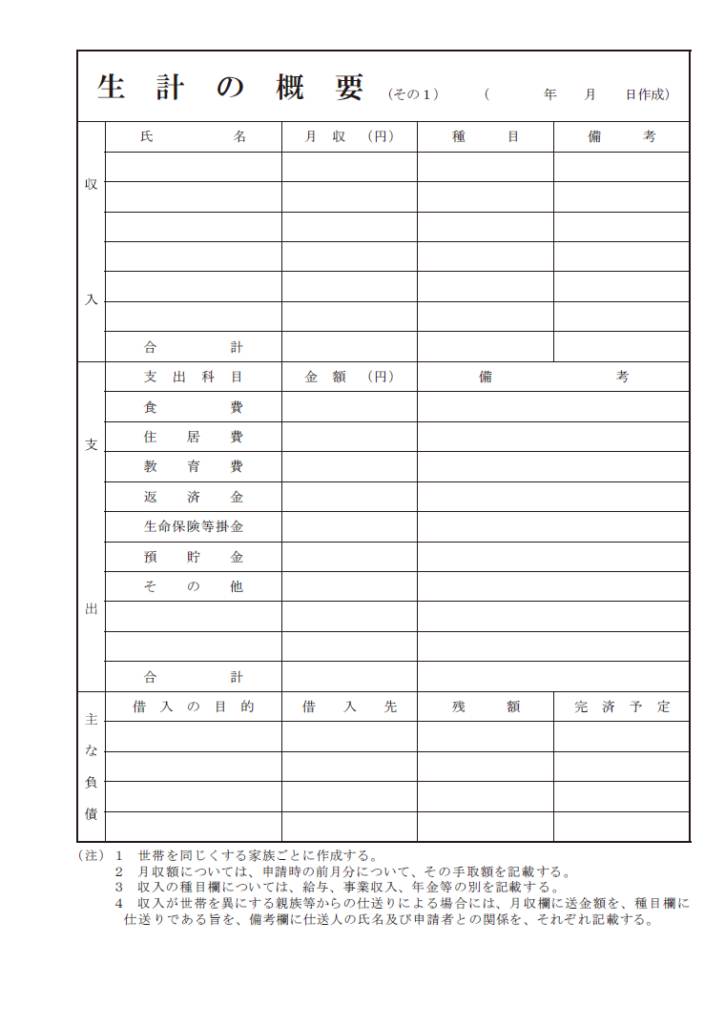

6️⃣ 生計の概要を記載した書面

東京法務局webサイトより

生計の概要の書面は(その1)と(その2)の2枚で構成され、収入や支出、資産状況を明確に示すための重要な資料です。作成の際には、以下のポイントに注意してください。

(その1)収入・支出の概要

この書面では、帰化申請者と配偶者、同一世帯で生活を共にしている家族全員の収入や支出を具体的に記載します。

🔹 収入の記載

- 月収の記載

- 申請の前月分を基準に記載します。

- 給与、役員報酬、不動産収入、年金、事業収入などを含めます。

- 税金や保険料を差し引いた手取り額を記載します。

- 事業収入の場合、前年度の確定申告額を12等分した金額を記載します。

- 種目欄の記載

- 例:「給与(株)〇〇」「役員報酬(株式会社△△)」のように収入の種類と会社名を併記します。

- 備考欄の記載

- 勤務開始日、会社設立日、収入に関連する情報を記載します。

🔹 支出の記載

- 返済金の項目

- 住宅ローンを記載します(家賃は住居費で記載)。

- 水道代や光熱費は「その他」に分類されます。

- 支出合計

- 月収と支出の合計が一致するように記載を整える必要があります。

⚠️ その他の注意点

- 作成年月日を事前に記入してください。

- 書面の記載内容が事実と一致しているか慎重に確認しましょう。

(その2)保有資産の概要

この書面には、所有している不動産、預貯金、有価証券、高価な動産について記載します。

🔹 不動産の記載

- 種類の欄

- 「宅地」「共同住宅鉄筋コンクリート造」など、不動産の性質を具体的に記載します。

- 評価額の記載

- 近隣の中古相場を参考に、概算の金額を記載してください。

- 国外の不動産

- 所有している場合、( 在日不動産 )〇〇、( 国外不動産 )〇〇のように分けて記載します。

- 必要書類

- 土地・建物の登記事項証明書を提出してください。

🔹 預貯金の記載

- 口座情報

- 例:「〇〇銀行〇〇支店」のように記載します。

- 記載した場合、通帳のコピーが必要です。

🔹 有価証券の記載

- 株券や社債

- 「株券 〇〇株」「社債 〇〇口」のように記載します。

- 評価額は作成日時点の金額を新聞やネットで確認し記載します。

🔹 高価な動産の記載

- 対象と評価額

- 100万円以上の高価な動産を対象とし、大体の金額を記載します。

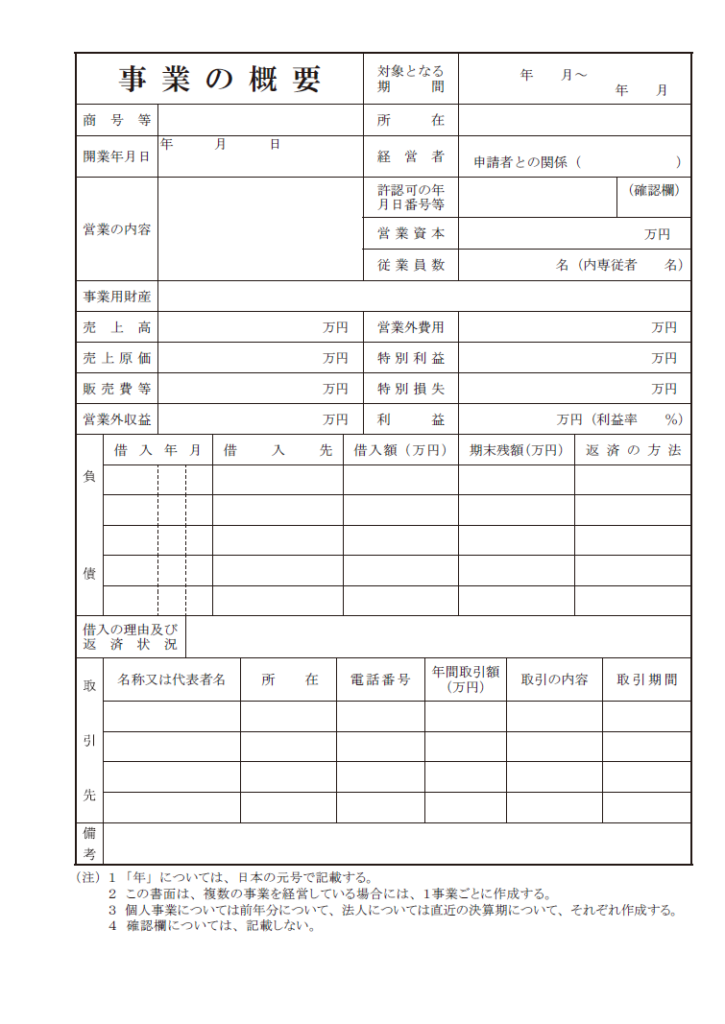

7️⃣ 事業の概要を記載した書面(※一部の方のみ)

東京法務局webサイトより

事業の概要を記載した書面は、申請者本人、配偶者、または生計を共にする方が個人事業主、会社経営者、または会社役員である場合に求められる書類です。該当する方のみ対象となるため、以下の内容を簡潔に説明します。

💡 書面作成のポイント

この書面には、事業の詳細を具体的に記載しますが、記入内容が非常に多岐にわたるため、正確性が求められます。記載時には、以下のような参考資料を手元に置きながら作成するとスムーズです。

- 会社の登記事項証明書

- 決算報告書(貸借対照表および損益計算書)

- 確定申告書の控え(個人事業主の場合)

📄 添付書類

この書面を提出する場合、法務局が申請内容を詳細に確認できるよう、以下の書類を添付する必要があります。

- 個人事業主の場合

- 確定申告書の控え(直近のもの)

- 会社経営者や会社役員の場合

- 決算報告書の写し(貸借対照表および損益計算書)

- 法人の登記事項証明書

- 許可・認可が必要な事業の場合

- 官公署の長が発行した許可証や認可証の写し

⚠️ 作成時の注意点

- 書面作成の際には、登記事項証明書や決算書の記載内容と一致しているか細かく確認してください。

- 記載内容が曖昧または不正確である場合、追加資料の提出を求められる可能性があります。

- 許可認可を要する事業(例:飲食業や建設業など)については、必ず証明書類を揃えて提出してください。

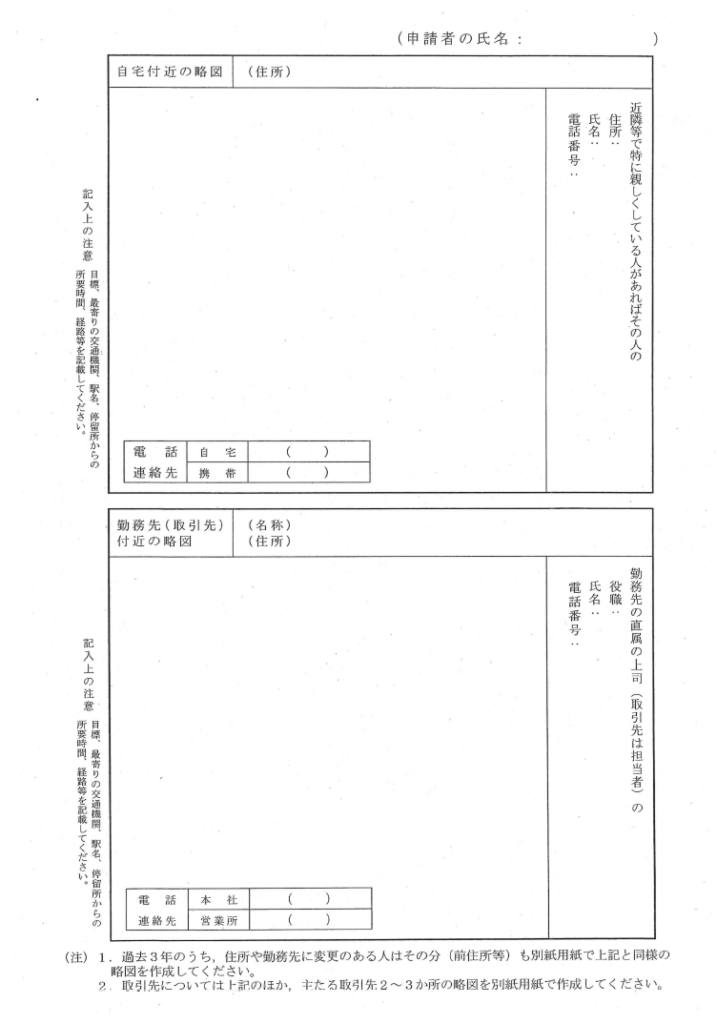

8️⃣ 自宅、勤務先、事業所付近の略図

東京法務局webサイトより

🔹 概要と記載内容

自宅や勤務先について、目標物や最寄りの交通機関、駅名、停留所からの所要時間、経路を記載します。この情報は、審査官が申請者の日常生活環境を把握するために重要です。以下は勤務先の記載例です。

【記載例】

所在地 立川市柴崎町2-5-3

SOHOプラザ立川

神山行政書士事務所

中央線立川駅南口より徒歩5分

🔹 略図の作成方法

最寄りの交通機関から勤務先や自宅までの簡単な地図を作成し、その経路を説明します。地図は以下の方法で用意できます。

- 手書き:簡潔で見やすい地図を手描きする。

- Googleマップ:経路情報を印刷またはスクリーンショットで取得し、書類に貼り付ける。

どちらの方法でも問題ありませんが、Googleマップを利用する方が正確で分かりやすい地図が作成できます。

⚠️ 注意点

- 転居や転職歴の記載

過去3年以内に転居や転職をした場合、それぞれの場所についても略図と経路説明を作成する必要があります。 - 記載する内容の範囲

- 目標物(例:近くのランドマークや目印となる建物)

- 最寄りの駅や停留所

- 交通機関からの所要時間と経路

- 地図の簡潔さ

地図は細かすぎる情報よりも、審査官が移動ルートを簡単に理解できる内容に留めるのがベストです。

最後に――「作成する書類の書き方に自信がない」「記載内容が審査に影響しないか不安」と感じていませんか?

帰化申請では、申請理由書や経歴書など、自分で作成する書類の内容が審査の重要な判断材料となります。記載が不十分だったり誤りがあると、不許可につながることもあります。

✅ 書き方のポイントが分からない

✅ 記載内容が条件を満たしているか不安

✅ 不許可リスクを避けたい

こうした不安をお持ちの方は、お問い合わせ(初回相談無料)をご利用ください。個別事情に合わせて、許可の可能性と今後の手続きの流れについて丁寧にご案内します。

ご相談後、そのまま申請書類の作成代行をご依頼いただくことも可能です。ご依頼いただければ、専門家があなたの状況に合わせて、必要書類の準備から面接での対応まで丁寧にサポートいたします。不許可リスクを減らし、準備の負担を大幅に軽減できるため、安心してお仕事や日常生活に専念していただけます。

迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

※ フォーム入力が面倒な方は、LINEでも簡単なご相談(メール1回分)が可能です。

帰化申請に関する当事務所のサービス

事務所案内

当事務所の理念や対応可能な相談内容、所在地、アクセスなどご案内します。

サービス紹介

帰化申請を専門家が丁寧にサポートします。お気軽にご連絡ください。

依頼の流れと料金案内

帰化申請サポートの依頼の流れと料金をご案内します。

帰化申請に関する記事のピックアップ

帰化後に必要な手続きガイド|住民登録やパスポート取得を徹底解説

帰化後に必要な手続きや注意点を解説!住民票の変更やパスポート取得、国籍離脱手続きなど、スムーズに進めるための情報をお届けします。帰化手続きでお困りなら神山行政書士事務所にご相談ください!

帰化申請の審査傾向とは?重要なポイントと最近の動向

帰化申請は「安定した収入」や「素行の善良性」などが重視されます。本記事では、審査で見られるポイントや最近の傾向、注意点について詳しく解説します。

帰化申請の必要書類|公的機関から取得する書類と注意点

帰化申請によって日本国籍を取得するには、多くの提出書類が必要です。本記事では、その中でも公的機関から取得する書類と注意点について解説します。帰化申請を検討中で、書類準備にお困りの外国人の方は、ぜひご相談ください。

中国の方が帰化申請で必要な書類

中国籍の方が帰化申請をする際に必要な書類を詳しく解説。必要書類の一覧や取得方法、注意点について神山行政書士事務所がわかりやすくご説明します。スムーズな申請のためのポイントも紹介します。