デジタルノマドビザ、在留資格「特定活動」|国際的なリモートワークで日本に滞在するための条件と手続き

「海外の仕事を続けながら、日本に一時的に住んでみたい」「特定活動ビザの条件に自分が当てはまるのか不安」——そんな思いで情報収集をしている方も多いのではないでしょうか。

2024年、日本政府は国際的なリモートワーカーの受け入れを目的に、在留資格「特定活動(デジタルノマド向け)」を新設しました。この制度を利用することで、一定の条件を満たせば、最大6か月間、日本国内に滞在しながら海外の業務を継続することが可能になります。

ただし、対象となる国籍や収入要件、健康保険の加入、さらには家族の帯同条件など、申請にはいくつかのハードルがあり、申請書類の準備にも注意が必要です。

そこでこの記事では、制度の概要から申請条件、具体的な申請の流れ、審査・滞在中の留意点までを整理して解説しています。

なお、ビザ申請をご自身で行う場合には、費用を抑えられるというメリットがある一方で、多くの情報を調べる必要があり、さらには「この内容で本当に大丈夫だろうか」といった不安がつきまとうことも少なくありません。

また、近年ではご自身で申請されたケースで、「日本人の配偶者等」ビザの審査が大幅に遅れる、あるいは「永住許可」が不許可となる事例も増えているようです。

「何から始めればよいのか」「自分の状況で取得できるのか」などで迷った場合は、どうぞお気軽にご相談ください。当事務所では、「いきなり依頼するのは不安」という方のために、お試しとして初回無料相談を実施しています。不安を整理し、正しい進め方を確認する第一歩として、ぜひご利用ください。ご希望の方は、以下のリンクより簡単にお申し込みいただけます。

▶ 初回無料相談フォームはこちら

1️⃣ デジタルノマドビザ、「特定活動」とは

この在留資格は、国際的なリモートワーク(海外とのオンライン業務)を目的として一時的に日本に滞在する外国人を対象とする制度です。

法務省告示第53号に基づき、次のような活動が認められています。

- 外国の法人または海外団体との雇用契約に基づき、日本国内でリモートワークを行う

- 海外の顧客や事業者に対して、情報通信技術を用いて有償で役務を提供したり、物品を販売したりする

いずれも共通するのは、「日本国外を相手にリモートで行う業務」であることです。

そのため、日本国内の企業や個人との契約(雇用・請負など)を前提とした仕事は認められません。 また、資格外活動も原則として禁止されています。

在留期間は最長6か月で、延長(更新)は不可です。

ただし、出国後に6か月以上の期間を空ければ、再度この資格で入国・申請することが可能です。

この制度は、日本に滞在しながら海外の仕事を続けたいフリーランス・経営者・リモートワーカー向けの仕組みとして設計されており、国内就労ビザとは目的も性質も異なります。

2️⃣ 主な活動内容の具体例

デジタルノマド向け「特定活動」では、日本に滞在しながら海外の仕事を継続することが認められています。具体的には次のようなケースが該当します。

- 海外企業の従業員が、日本国内からリモートで海外の業務を行う

(例:米国企業のエンジニアが日本からオンライン勤務する場合) - 海外の顧客を対象にサービスを提供する個人事業主

(例:欧州のクライアントに対してコンサルティング・翻訳・デザインなどをオンラインで行う) - 海外法人の経営者や役員が、日本滞在中にリモートで海外の事業を運営する

前述のように、これらはいずれも、活動の対象が「海外」であることが前提です。この制度はあくまで、日本を拠点に「国外の仕事」を行う外国人向けの在留資格である点を理解しておくことが重要になります。

3️⃣ 申請資格(要件)

デジタルノマド向けの特定活動ビザを申請するには、次の 4つの条件すべて を満たす必要があります。いずれか一つでも欠けている場合は、許可されません。

①. 査証免除対象かつ租税条約締結国・地域の国籍を有していること

対象となるのは、日本と査証免除(ビザ免除)および租税条約を締結している国・地域の国籍保持者です。

例:アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリス、フランス、ドイツ、シンガポール、韓国、台湾など(約49か国・地域)

②. 申請時点で個人年収1,000万円以上であること

申請人本人の年間所得が1,000万円以上であることが求められます。

- 「直近の課税年度」の所得、または「将来的に見込まれる収入」が基準

- 個人事業主の場合は、経費控除後の純利益で判断

- 複数の契約を継続的に結んでいる場合は、安定収入として合算可能

- 新規雇用契約や昇給予定により、将来1,000万円超が見込まれる場合も認められるケースがあります

③. 海外旅行傷害保険(医療保険)に加入していること

デジタルノマドは日本の公的医療保険に加入できないため、民間保険で十分な補償を確保していることが許可の条件です。

- 滞在予定期間を全てカバーする保険であること

- 治療費補償額1,000万円以上

- 死亡時の補償(遺体輸送費など)が含まれていること

④. 日本での滞在期間が「1年のうち6か月以内」であること

滞在期間は最大6か月で、更新は不可です。

ただし、出国後6か月以上の期間を空ければ、再度この資格で入国・申請が可能です。

このように、デジタルノマド向けの在留資格は高い収入基準と厳格な条件が設けられていますが、要件を満たせば日本で自由にリモートワークを行いながら滞在できる制度です。

ー⚠️注意 ー

- 「ネット上の情報」には古い情報や不正確な内容も多く、一般的な情報だけを参考にすると誤った判断につながるおそれがあります。正しい情報かどうかを見極めるには、一定の専門知識や最新の入管制度に関する理解が必要です。

- 「AIの回答」は基本的に少し前のインターネット上の情報をもとに生成されるため一部に誤りを含むことが多く、完全な誤情報よりも見抜きにくい点に注意が必要です。安心して申請を進めるためにも、必ず最新の公式情報や専門家の確認を行うことが重要になります。

🔗 関連記事:➡ ビザ申請でAIやインターネットの情報を信用しすぎるリスク

「このビザ、自分も取得できるの?」と不安な方へ

デジタルノマド向けビザは、対象国・年収条件・滞在目的などに条件があり、取得に制限があります。

申請前に、自分が該当するかを一緒に確認しませんか?

専門家が、現在の在留状況や今後の滞在計画に合わせてアドバイスします。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

迷っている段階の方も、お気軽にご相談ください。不安な点を整理し、現在の状況と必要な対応を確認できます。ご希望があれば、そのまま申請代行までお任せいただけます。

「このビザ、自分も取得できるの?」と不安な方へ

デジタルノマド向けビザは、対象国・年収条件・滞在目的などに条件があり、取得に制限があります。

申請前に、自分が該当するかを一緒に確認しませんか?

専門家が、現在の在留状況や今後の滞在計画に合わせてアドバイスします。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

迷っている段階の方も、お気軽にご相談ください。不安な点を整理し、現在の状況と必要な対応を確認できます。ご希望があれば、そのまま申請代行までお任せいただけます。

4️⃣ 配偶者・子どもの帯同条件(告示54号)

デジタルノマド本人が「特定活動(告示53号)」で日本に滞在する場合、その扶養を受ける配偶者や子どもも、在留資格「特定活動(告示54号)」で一緒に滞在することが認められます。

ただし、活動内容や滞在条件は本人と同様に厳格に定められています。

- 滞在期間:6か月(更新不可)

本人の滞在期間と同じく、最大6か月まで。延長や更新はできません。 - 在留カードの交付:なし(短期滞在扱い)

帯同者も「中長期在留者」には該当しないため、在留カードは発行されません。 - 帯同できる家族の条件:

- 本人と同じく、査証免除の対象かつ租税条約締結国・地域の国籍を有していること

- 日本滞在期間をカバーする医療保険(傷害・疾病補償1,000万円以上)に加入していること - 帯同者の就労:原則不可

配偶者・子どもは日本国内で就労することはできません。資格外活動の許可も原則認められません。

このように、帯同は認められているものの、「扶養を受けて滞在する」という位置づけであり、就労や独立した活動は制限されます。

そのため、帯同を予定している場合は、滞在期間中の生活費や医療保険の準備を万全に整えておくことが重要になります。

5️⃣ 申請手続きと提出先

デジタルノマド向けの「特定活動」ビザは、企業や日本側の受入れ機関による招聘を前提としない「個人ベースの申請」です。

そのため、他の在留資格のように日本国内で代理人が「在留資格認定証明書」を申請することはできません。

申請方法

- 申請人が海外在住の場合

滞在地を管轄する日本大使館または総領事館で直接査証(ビザ)申請を行います。

オンラインや郵送による申請はできず、原則として本人が窓口に出向く必要があります。

📄 主な提出書類

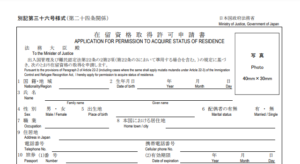

- 在留資格認定証明書交付申請書(指定の規格を満たした写真を貼付)

- 活動内容を説明する資料(期間、滞在予定地、契約先、リモートワークの内容、就業形態など)

- 年収を証明する書類(申請人が就労した国等において発行された納税証明書又は所得証明書など)

- 雇用契約書または在職証明書

- 医療保険の加入証明書(滞在期間をカバーし、補償額1,000万円以上のもの)

申請の際には、活動内容や収入の安定性を客観的資料で明確に説明することが極めて重要です。

特に個人事業主の場合、契約先の実在性・契約内容・報酬見込みを詳細に示すことで、審査の信頼性を高められます。

6️⃣ 審査・滞在中の留意点

デジタルノマド向けの特定活動ビザは、ほかの在留資格と異なり「短期・非永続的な滞在」を前提としています。

したがって、審査・滞在中の取扱いにも独自のルールや注意点があります。

- 審査期間:おおむね3〜4か月

提出書類の内容や確認に時間を要する場合は、最長で半年程度かかることもあります。

年収証明や保険の有効性、活動内容の確認に時間がかかるケースが多い傾向があります。 - 日本国内での移動:自由

滞在中に国内の都市を移動しても問題ありません。

リモートワークを前提とするため、転居や短期滞在地の変更に特別な届け出は不要です。 - 在留カード:交付されない

この在留資格は「中長期在留者」には該当しないため、パスポートに許可印が押印される形で在留資格が証明されます。 - 再入国:可能

在留期間の満了前であれば、みなし再入国許可制度を利用して一時出国が可能です。

再入国する際は、在留期限内に日本へ戻る必要があります。 - 所得税の取扱い:原則免税の可能性

多くの場合、日本での滞在が年間183日以下で、かつ日本と自国の租税条約の要件を満たす場合は、

日本での所得税が免除されます。

ただし、国によって適用条件が異なるため、事前に税務上の取り扱いを確認しておくことが重要です。

デジタルノマド向けの在留資格は柔軟性が高い一方で、就労先の制限や税務・保険面での注意点が多いため、事前準備を怠らないことが重要になります。

📖 よくある質問(FAQ)

日本で仕事を受注しても良いですか?

日本国内の企業や個人との契約による業務は認められていません。

海外の企業・顧客を相手にしたリモート業務のみが対象となります。

滞在期間が終わったら再入国できますか?

はい。出国後6か月が経過すれば再申請が可能です。

滞在期間の更新はできませんので、一度出国する必要があります。

在留カードは発行されますか?

発行されません。デジタルノマドは「中長期在留者」に該当しないため、パスポートに押印される許可印が在留資格の証明となります。

帯同する配偶者・子どもも就労できますか?

原則として就労は認められません。

帯同できるのは、扶養を受ける配偶者・子どもに限られ、資格外活動も許可されません。

医療保険の加入内容は?

滞在期間をカバーする海外旅行傷害保険などに加入する必要があります。

補償内容として、- 治療費補償額1,000万円以上

- 死亡補償(遺体輸送費を含む)

が必須条件です。

まとめ

デジタルノマド向け在留資格「特定活動」は、日本に滞在しながら海外の企業や顧客とリモートワークを行うための新しい制度です。

要件は高め(年収1,000万円以上・査証免除国籍・医療保険加入など)ですが、条件を満たすことで日本での一時滞在と仕事の両立が可能になります。

配偶者や子どもの帯同も認められていますが、就労や更新ができない点には注意が必要です。

最新の告示内容や申請方法は、法務省および外務省の公式情報を確認しながら、慎重に準備を進めましょう。

最後に――「デジタルノマド向けビザに興味があるけど、自分で申請できるか不安…」という方へ

リモートワークでの日本滞在を検討している方の中には、「自分の働き方でも『特定活動』ビザが取れるのか?」「条件を満たしているか分からない」と不安を感じている方も多いはずです。

デジタルノマド向けの在留資格はまだ比較的新しく、審査基準や対象要件も細かいため、インターネットだけでは正確な情報にたどり着けないこともあります。

専門家が最新の制度と審査傾向をふまえて、あなたのケースに応じた適切な進め方をアドバイスします。

✅ 自分の働き方でビザ取得が可能か確認したい

✅ 必要な書類や申請手順を正確に知りたい

✅ 手続きの手間を減らし、スムーズに申請を通したい

このようなお悩みがある方は、下記の「お問い合わせ」から無料相談をご利用ください。現在の状況を確認し、個別の事情に応じて許可の見通しや申請手続きの流れを丁寧にご案内します。

ご相談後、そのままご相談後、そのままご依頼いただくことも可能です。ご依頼いただいた場合、必要書類リストのご提示から、申請書・理由書の作成を一括でサポートいたします。

不許可リスクを減らし、準備の負担を大幅に軽減できるため、安心してお仕事や日常生活に専念していただけます。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信|オンライン相談は土日祝も対応

不安なままにせず、今の状況を整理しておきましょう。迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。

ビザ申請の基礎知識や手続きに関する記事のピックアップ

ビザ申請に関する手続き(4)在留資格取得許可申請

在留資格取得許可申請は、日本で出生した外国人や日本国内で国籍を離脱した方が、日本に引き続き滞在するために必要な手続きです。対象となるケース、申請方法、関係する届出について詳しく解説します。

留学生の方が専門学校を転校する際の手続きと注意点

留学生が専門学校を転校する場合、入管への届出や在留資格への影響など注意すべき点があります。この記事では、転校に必要な手続きや注意点をビザ申請の専門家がわかりやすく解説。不安がある方は、専門家への相談もご検討ください。

ビザ申請をしてから結果が出るまではどのくらい?(2024年版)

「ビザの結果がまだ来ない…」と不安な方へ。2024年版の審査日数を在留資格ごとにわかりやすく解説。申請から通知までの流れや注意点についても触れています。不安を感じている方は、ビザ申請の専門家に相談するという選択肢もあります。