日本の大学を卒業した外国人の就労ビザ申請|在留資格「技術・人文知識・国際業務」の許可事例と審査の注意点

出入国在留管理庁のWebサイトでは、「技術・人文知識・国際業務」ビザの許可・不許可事例が紹介されています。

しかし、内容は非常に簡潔にまとめられているため、具体的に「なぜ許可されたのか」「なぜ不許可となったのか」が分かりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。

そこで本ページでは、日本の大学を卒業した外国人の採用を検討している企業の採用担当者向けに、同庁の公開事例のうち、日本の大学卒業者が「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得する際に許可が下りる条件について解説します。さらに、当事務所の見解を交え、許可のポイントや注意点を詳しく説明します。

ただし、本ページで紹介する見解はあくまで当事務所の判断に基づくものであり、個別のケースによっては異なる解釈が成り立つ可能性がある点をあらかじめご了承ください。

なお、ビザ申請をご自身で行う場合には多くの情報を自分で調べる必要があります。「この内容で本当に大丈夫だろうか」といった不安がつきまとうことも少なくありません。入管への問い合わせは電話がつながりにくく、申請当日は長時間待たされることもあります。

調べものや手続きにかかる時間と労力を考えると、安心して進めるためには、専門家のサポートを受けることも有効な選択肢の一つです。

当事務所では、ビザ申請に関するご相談から申請書類の作成・申請代行まで幅広くサポートしています。「国内の大学卒業者を採用予定だが技術・人文知識・国際業務は取得できるのか」と迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。

「いきなり依頼するのは不安」という方のために、お試しとして初回無料相談をご用意しています。

無料相談では、状況を整理して許可の見通しや申請時に押さえるべきポイントをご案内します。

▶ 初回無料相談のお申し込みはこちら

🔗【採用担当者の方へ】2025卒留学生の技人国ビザ申請サポート|1月下旬まで割引中

⚠️2025年12月12日の報道によれば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」における職務内容の審査について、次年度の制度改正により、現行よりも厳格な運用へ変更する方向で検討に入ったとの発表がありました。現時点では最終決定ではありませんが、今後の動向にはご注意ください。

以下は、日本の大学を卒業した方が「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請し、許可を取得した事例です。海外の大学を卒業した方や、不許可となった事例については、下記のリンクをご覧ください。

🔗 関連記事: 海外大学卒業者の「技術・人文知識・国際業務」許可事例

🔗 関連記事: 大学卒業者でも「技術・人文知識・国際業務」が不許可となる事例

全体的な傾向として、大学卒業者のビザ申請は、専門学校卒業者や実務経験のみで申請する方と比較して許可されやすい傾向があります。特に、日本の大学を卒業した場合には、その傾向が顕著に見られます。

なお、報酬額の基準については、同じ会社に勤務する日本人社員との比較で審査されるため、同じ金額であっても企業の状況によっては不許可となる場合があります。そのため、本ページで紹介する当事務所の見解では報酬額については特に言及していません。ビザ申請を検討されている方は、個別のケースごとに慎重に確認することをおすすめします。

各事例をクリック(またはタップ)すると、許可となる理由についての当事務所の見解、同様の場合に許可を得るためのワンポイントアドバイスをご覧いただけます。

引用元:出入国在留管理庁のWebサイト

▼【許可事例1】工学部卒業者が電機製品の技術開発業務に従事する

工学部を卒業した方が、電機製品の製造を業務内容とする企業との契約に基づき、技術開発業務に携わる際にビザ申請し、許可されました。

許可が認められた理由についての当事務所の見解

- 大学卒業者は審査が比較的緩やか

工学部は機械工学、電気工学、土木工学、建築学など多岐にわたる分野を含みます。そのため、大学での専攻が電機製品の開発に直接関係する分野ではない場合でも、取得した単位の内容によっては関連性が認められる可能性があります。例えば、建築学を専攻した方であっても、大学で電気工学関連の単位を取得していれば、技術開発業務に携わることが許可されるケースも十分に考えられます。このように、大学卒業者の学歴と職務内容の関連性の判断は、専門学校卒業者と比較して緩やかに審査される傾向があります。

注意点:必ずしも許可が下りるとは限らない

- 工学部を卒業したからといって、すべての技術開発業務が許可されるわけではない

本事例のようなケースでも、申請内容によっては許可が下りない場合があります。たとえば、大学で学んだ内容と業務内容の関連性が薄いと判断される場合や、企業側の体制に問題がある場合には不許可となる可能性があります。 - 職務内容の詳細な説明が重要

入管審査では、単に「技術開発業務」と記載するだけではなく、実際にどのような業務を担当するのか具体的に説明することが重要です。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

- 学んだ内容と職務内容の関連性を明確にする

- 履修した科目や研究内容が、申請する職務とどのように結びつくかを説明できるようにする。

- 企業側が作成する業務内容説明書や職務計画書をしっかり準備する。

- 職務内容が専門的なものであることを証明する

- 技術開発、設計、システム開発など、専門的な知識が必要な業務であることを明示する。

- 企業が求めているスキルと、申請者の学歴・専門知識が一致していることを示す。

- 職務内容の変更がないように注意する

- 入管に申請した業務内容と、実際に行う業務が異なると、ビザ更新時に問題となる可能性があるため注意が必要。

▼【許可事例2】経営学部卒業者が翻訳・通訳業務に従事する

経営学部を卒業した方が、コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、翻訳・通訳業務に携わる際にビザ申請し、許可されました。

許可が認められた理由についての当事務所の見解

- 翻訳・通訳業務は特殊な業務と考えられている

本事例では、経営学部を卒業したにもかかわらず、コンピューター関連の会社で翻訳・通訳業務を担当している点が特徴的です。一見すると学んだ内容と職務内容の関連性がないように思えますが、翻訳・通訳業務は「技術・人文知識・国際業務」のうち「国際業務」に分類され、特例が認められる業務の一つです。 - 日本の大学を卒業しているため、日本語能力が一定以上とみなされる

日本の大学を卒業した方は、学業の過程で一定以上の日本語能力を習得していると判断されます。したがって、母国語の通訳を担当する場合、特に問題なく業務を遂行できると入管が判断する傾向があります。 - 大学を卒業しているため、「国際業務」で通常3年以上の実務経験は不要になる

一般的に、翻訳・通訳業務に従事する場合は3年以上の実務経験が求められます。しかし、大学を卒業した方が母国語の翻訳・通訳業務を担当する場合には、この実務経験の要件が免除されます。本事例は、この特例を適用したケースだと考えられます。

注意点:許可が出やすいのは「母国語の翻訳・通訳」の場合

- 母国語の翻訳・通訳であることが前提

許可が出やすいのは、翻訳・通訳する言語が基本的に母国語である場合です。

例えば、日本語⇔英語、または日本語⇔中国語の翻訳・通訳であれば、申請が通りやすいと考えられます。 - 第三言語の翻訳・通訳には追加書類が必要

母国語以外の言語の通訳・翻訳をする場合には、能力を証明するために追加で書類を提出する必要があるでしょう。例えば、英語を母国語としない方が英語翻訳を行う場合、TOEICやTOEFLのスコア証明書などが求められる可能性があります。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

- 翻訳・通訳業務で申請する際は、言語を明確にする

- 申請時に「日本語⇔母国語」の翻訳・通訳であることを明確にする。

- 企業の業務内容説明書に、翻訳・通訳が主要な業務であることを明記する。

- 母国語以外の言語で翻訳・通訳業務をする場合は、資格や実績を証明する書類を提出する

- TOEIC、TOEFL、JLPT(日本語能力試験)などのスコア証明書を準備する。

- 過去の翻訳・通訳の実績がある場合、それを証明する書類(契約書、業務報告書など)を用意する。

▼【許可事例3】法学部卒業者が弁護士補助業務に従事する

法学部を卒業した方が、日本の法律事務所との契約に基づき、弁護士補助業務に携わる際にビザ申請し、許可されました。

許可が認められた理由についての当事務所の見解

- 学歴と職務内容の関連性が明確である

- 法学部を卒業した方が法律事務所で業務を行うことは、学んだ内容と職務内容の関連性が強いため、基本的に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の要件を満たします。

- そのため、本事例は、一般的な学歴と職務内容の関連性を確認する標準的な事例であるとも考えられます。

- 弁護士資格がなくても「補助業務」として許可が下りる

- 本事例の重要なポイントは、弁護士のように法律上資格が必要な職業であっても、その補助業務であれば「技術・人文知識・国際業務」の許可が得られる可能性があるという点です。

- たとえば、弁護士として業務を行うには日本の司法試験に合格し、弁護士資格を取得する必要があります。しかし、弁護士の補助業務(例えば、契約書の作成補助、法的リサーチ、裁判資料の整理など)であれば、資格がなくても職務内容として認められる可能性が高いといえます。

- 「補助業務」であることを明確にする必要がある

- 申請時に業務内容を正確に記載し、「弁護士業務そのもの」ではなく「補助業務」であることを明確にすることが重要です。

- 例えば、弁護士補助業務として許可される可能性の高い業務には、以下のようなものがあります。

- 契約書や法律文書の作成補助

- 法的リサーチや資料整理

- 外国人クライアント向けの通訳・翻訳

- 裁判資料の準備や整理

注意点:弁護士業務そのものは認められない

- 法律上の資格を要する業務は不可

- 本事例は「補助業務」であるため許可が得られましたが、弁護士のように法的な助言や代理行為を行う業務は資格が必要なため許可されません。

- したがって、ビザ申請時には「補助業務」であることを明確に記載し、申請書類に弁護士業務と混同されるような表現を含めないようにすることが重要です。

- 補助業務の範囲を超えるとビザ更新時に問題が発生する可能性がある

- 例えば、雇用契約書には「補助業務」の内容を明確に記載し、弁護士としての独立した業務を行うのではなく、弁護士の指示のもとでサポート業務を担当することを強調することが望ましいでしょう。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

- 職務内容を明確にする

- 申請時に「弁護士補助業務」であることを明記し、弁護士業務そのものではないことを説明する。

- 可能であれば、職務内容の詳細を記載した業務説明書を提出し、補助業務の範囲を明確にする。

- 法律事務所での業務経験があれば補強資料として提出する

- もし、申請者に法律関連の業務経験がある場合は、過去の職務経歴書や推薦状などを提出することで、審査での評価が高まる可能性がある。

- 資格要件のある業務を行わないことを明確に説明する

- 申請書に「法律相談や代理行為は行わない」などの記載をし、あくまで補助業務であることを強調する。

▼【許可事例4】教育学部卒業者が英会話講師業務に従事する

教育学部を卒業した方が、日本の企業との契約に基づき、英会話講師業務を行う際にビザ申請し、許可されました。

許可が認められた理由についての当事務所の見解

- 英会話講師業務は「技術・人文知識・国際業務」の「国際業務」に該当する

- 「技術・人文知識・国際業務」の「国際業務」には、語学の指導が含まれるため、英会話講師業務が該当します。

- 特に、申請者の母国語が英語圏であれば、日本の大学で学んだ内容と職務内容の関連性は求められず、卒業証明書を提出すれば条件を満たしていることが証明できます。

- 教育学部で「英語」を専攻していた場合は「人文知識」に該当する

- 大学での専攻が「英語」などの言語教育関連分野であった場合、「技術・人文知識・国際業務」の「人文知識」として認められまし。

- ただし、この場合は、学んだ内容と職務内容の関連性を証明する必要があるため、履修事項証明書の提出が求められる可能性が高いです。

- 本事例の記載だけでは、どの条件で許可されたかの判断ができない

- 「教育学部」とだけ記載されているため、申請者が英語を専攻していたか、母国語が英語圏であったかが不明です。

- したがって、本事例は、「民間の英会話講師業務であれば、技術・人文知識・国際業務の適用対象になり得る」ことを示していると考えられます。

注意点:申請者の母国語や専攻によって証明書類が異なる

- 母国語が英語圏である場合

- 卒業証明書を提出するだけで許可の可能性が高いケースです。

- 大学での専攻は問われないため、教育学部卒業であれば問題ありません。

- 母国語が英語圏以外の場合

- 大学で英語を専攻していたことを証明する必要があります。

- 履修事項証明書や成績証明書などを提出することで、学歴と職務内容の関連性を証明する必要がああります。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

- 学歴と職務内容の関連性を明確にする

- 申請時に「英会話講師業務」と「大学で学んだ内容」の関連性を明記する。

- 母国語が英語圏でない場合は、履修事項証明書や成績証明書を提出することで関連性を示す。

- 就業先の業務内容を明確にする

- 申請する企業の事業内容が「語学指導」に関係していることを説明する。

- 例えば、英会話スクールや語学学校での勤務であることを明示し、企業の事業計画書や業務内容説明書を提出する。

- 必要書類の準備を徹底する

- 卒業証明書(必須)

- 履修事項証明書やカリキュラム内容(必要に応じて)

- 職務内容を詳述した雇用契約書や業務内容説明書

▼ 【許可事例5】工学部卒業者が食品会社でコンサルティング業務に従事する

工学部を卒業した方が、日本の食品会社と雇用契約を結び、コンサルティング業務を行う際にビザ申請し、許可されました。

許可が認められた理由についての当事務所の見解

- コンサルティング業務は多様な分野に関連する

- コンサルティング業務とは、企業が抱える課題を分析し、経営戦略や業務プロセスの改善策を提供する業務です。

- 一見すると、工学部で学んだ内容と直接的な関連がないように見えますが、実際には「生産効率の向上」や「技術的な改善提案」などに役立つ可能性があるため、業務内容によっては関連性が認められる場合があります。

- 工学部で学んだ知識が業務に活かされる可能性がある

- 例えば、機械工学やシステム工学の知識を活かして、食品工場の生産ラインの改善提案を行う場合、工学の知識が業務に密接に関連すると判断される可能性が高いです。

- また、大学で「経営学」や「生産管理」などの単位を履修していた場合、経営や業務改善の知識を活かすことができるため、許可される可能性が高くなります。

- 大学卒業者は、学歴と業務内容の関連性が緩やかに判断される

- 専門学校卒業者の場合、「学んだ専門分野」と「職務内容」の一致が強く求められますが、大学卒業者の場合は「学んだ知識を業務に応用できるかどうか」で判断されるため、審査基準が比較的緩やかです。

- 本事例も、工学部卒業者全員にコンサルティング業務が認められるわけではなく、申請者の学んだ内容や、コンサルティングの具体的な業務内容によって関連性が認められたと考えられます。

注意点:すべての工学部卒業者に許可が出るわけではない

- 工学部を卒業しただけでは、必ずしもコンサルティング業務との関連性が認められるわけではありません。

- 申請者の大学での学習内容(履修科目)や、コンサルティングの具体的な業務内容によって、関連性の証明が必要になります。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

- 学歴と職務内容の関連性を明確にする

- 申請時に「工学の知識をどのようにコンサルティング業務に活かすのか」を具体的に説明する。

- 履修事項証明書や成績証明書を活用し、業務に関連する学習経験を証明する。

- 就業先の業務内容を明確にする

- コンサルティング業務の詳細を記載した業務内容説明書や事業計画書を提出する。

- 申請する企業が技術コンサルティングを行っていることを示し、業務の専門性を強調する。

- 必要書類の準備を徹底する

- 卒業証明書(必須)

- 履修事項証明書や成績証明書(必要に応じて)

- 職務内容を詳述した雇用契約書や業務内容説明書

ー注意 ー

AIやGoogle検索、自動翻訳を含むネット上の情報は、古い内容や不正確な記載、表現の違いによって誤解が生じる場合があります。

必ず最新の公式情報を確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが大切です。

【自社対応で大丈夫か不安な採用担当者さまへ】

「日本の大学を卒業していれば安心」と思っていても、職務内容や書類の不備で不許可になるケースは少なくありません。過去の事例をもとに注意点を整理し、御社にとって最適な進め方をご提案します。

まずは無料相談でご不安な点や現在の状況を整理してみてください。

📍初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

ご希望があれば、雇用理由書の作成から申請手続きまで一貫してサポートします。

【自社対応で大丈夫か不安な採用担当者さまへ】

「日本の大学を卒業していれば安心」と思っていても、職務内容や書類の不備で不許可になるケースは少なくありません。過去の事例をもとに注意点を整理し、御社にとって最適な進め方をご提案します。

まずは無料相談でご不安な点や現在の状況を整理してみてください。

📍初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

ご希望があれば、雇用理由書の作成から申請手続きまで一貫してサポートします。

▼【許可事例6】経済学部卒業者がソフトウェア開発会社でシステムエンジニアとして勤務する

経済学部を卒業した方が、日本のソフトウェア開発会社と契約を結び、システムエンジニア(SE)として業務に従事する際にビザ申請し、許可されました。

許可が認められた理由についての当事務所の見解

- 大学での履修内容が影響する可能性がある

- 通常、システムエンジニアは「技術・人文知識・国際業務」のうち「技術」に該当し、情報工学系の学部出身者が許可を得るケースが一般的です。

- 経済学部出身であっても、情報工学関連の単位を多く取得していた場合や、プログラミングやデータ分析などの知識を持っている場合には、許可の可能性があります。

- 例えば、経済産業省が認定する「情報処理技術者試験」のような国家資格を取得している場合、技術的な知識を証明できるため、審査で有利に働くことが考えられます。

- システムエンジニアの職務内容による影響

- SEの業務は単なるプログラミングにとどまらず、クライアントの要望をヒアリングし、経営戦略や業務プロセスを踏まえたシステム設計を行うことが含まれる場合があります。

- 経済学部で学んだ経営学や市場分析の知識が、クライアントの業務課題を理解し、それに適したシステム設計を提案する際に役立つと判断された可能性があります。

- 特に、システム開発のプロジェクトマネジメントや業務分析を主とする業務内容であれば、経済学部卒業者でも関連性が認められる場合があります。

- 大学卒業者の学歴と職務内容の関連性は柔軟に判断される

- 専門学校卒業者の場合、学んだ内容と職務内容の一致が厳しく求められますが、大学卒業者の場合は「大学で得た知識を業務に活かせるかどうか」で審査されるため、比較的柔軟に判断される傾向があります。

- 本事例は、学歴と職務内容のカテゴリが完全に一致しなくても、実際の業務内容が関連性を持つ場合には許可が下りる可能性があることを示しています。

注意点:すべての経済学部卒業者に許可が出るわけではない

- 本事例は、申請者が大学で情報工学関連の単位を履修していた可能性や、業務内容がシステム開発のコンサルティング寄りであった可能性があります。

- 経済学部卒業者がSEを希望する場合、情報処理関連の資格取得や、履修事項証明書を提出することで、業務との関連性を証明する必要があります。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

- 学歴と職務内容の関連性を明確にする

- 申請時に「経済学部での学習内容がシステムエンジニアの業務にどのように活かされるか」を具体的に説明する。

- 履修事項証明書や成績証明書を活用し、情報処理関連の学習経験があることを証明する。

- 就業先の業務内容を明確にする

- 申請企業の業務内容を詳細に記載した職務内容説明書や業務計画書を提出し、SEの業務が単なるプログラミングではなく、業務改善やシステム設計に関連することを強調する。

- 必要書類の準備を徹底する

- 卒業証明書(必須)

- 履修事項証明書や成績証明書(情報工学関連の単位を取得していた場合)

- 情報処理技術者試験などの資格証明書(取得している場合)

- 職務内容を詳述した雇用契約書や業務内容説明書

▼【許可事例7】文学部卒業者が総合食料品店の総合職として採用され、実務研修を経て本社勤務となる

文学部を卒業した方が、日本の総合食料品店の本社に総合職として期間の定めなく採用されました。

採用当初2年間は、実務研修としてスーパーマーケットの店舗において、商品の陳列、レジ打ち、接客、顧客のニーズの把握などを行い、研修修了後に本社の営業部門や管理部門、グループ内の貿易会社などで幹部候補者として営業や海外業務に従事する計画となっていた場合にビザ申請し、許可がされました。

許可が認められた理由についての当事務所の見解

- 「技術・人文知識・国際業務」は事務職のビザである

- 「技術・人文知識・国際業務」は、原則として事務職に従事するための在留資格であり、商品の陳列、レジ打ち、接客などの単純作業は認められません。

- そのため、単純作業が主となる業務でビザを申請した場合は、不許可になる可能性が高くなります。

- 実務研修の位置づけが明確であり、管理職候補であることが評価された

- 本事例では、日本人の大卒者と同様のキャリアステップが設定されており、研修期間が雇用期間の大半を占めないことが重要なポイントです。

- 単なる店舗業務ではなく、顧客のニーズ把握や管理業務に必要な知識を習得する目的で行われる研修であることが明確に示されているため、許可が下りたと考えられます。

- 外国人・日本人を問わず同様の研修が行われることが条件

- 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、日本人の新卒社員と同等の待遇であることが求められます。

- 今回のケースでは、日本人の新卒採用者にも同様の2年間の研修が課されており、外国人社員だけに店舗での単純作業を強制しているわけではない点が評価されたと考えられます。

注意点:すべての実務研修が許可されるわけではない

- 本事例は、日本人と同等の研修制度があること、研修が職務内容と関連性を持っていること、単純作業が雇用期間の大半を占めないことの3点が認められたため、許可が下りたと考えられる、少し特殊なケースです。

- 実務研修が不適切な形で行われると、単純労働と判断され、不許可になる可能性があります。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

- キャリアプランを明確にする

- 採用後のキャリアパス(本社勤務、管理部門・営業部門への配属など)を明確にし、実務研修が将来の業務にどう活かされるのかを具体的に示すことが重要です。

- 研修期間を適切に設定する

- 研修期間が雇用期間の大半を占めないようにすることが求められます。

- 例えば、実務研修が3~6か月程度であれば、許可の可能性が高くなりますが、あまりに長期に及ぶ場合は審査が厳しくなる可能性があります。

- 日本人の社員にも同じ研修制度を適用する

- 外国人社員だけでなく、日本人社員にも同様の研修が行われていることを証明できると、審査で有利になります。

- 社内の研修プログラムや日本人の新卒社員向けのキャリアステップ資料などを提出することで、より許可が得やすくなります。

▼【許可事例8】建築工学を専攻し、建設会社で建設技術の研究・調査業務を行う

日本の大学で建築工学を専攻し卒業した方が、日本の建設会社と契約を結び、月額約40万円の報酬を受けて、建設技術の基礎・応用研究や国内外の建設事情の調査業務を行う際にビザ申請し、許可されました。

許可が認められた理由についての当事務所の見解

- 大学での専攻と職務内容に明確な関連性がある

- 本事例では、建築工学を専攻し、卒業後に建設技術の研究や調査業務に従事しているため、学歴と職務内容の関連性は明確です。

- 「技術・人文知識・国際業務」の要件を満たしており、問題なく許可される事例と考えられます。

- 建設業界特有の審査ポイントに注意が必要

- 建設業界では、多くの現場作業員を必要としていることから、外国人を雇用した場合に現場での作業に従事しないかどうかを慎重に審査する傾向があります。

- 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では単純作業は認められないため、現場作業が主となる業務である場合、不許可となる可能性が高いです。

- そのため、本事例のように、研究や調査といった知識を活かした職務内容であることを明確にすることが重要です。

- 企業側の説明や雇用契約の内容が重要

- 本事例では、「建設技術の基礎及び応用研究」「国内外の建設事情調査」など、明らかに知識を活かした業務であることが明示されています。

- 申請時には、企業の業務内容や雇用契約書において、研究・調査業務であることを明確に示し、現場作業を行わないことを説明することが求められます。

注意点:建設業における「技術・人文知識・国際業務」ビザのリスク

- 建設業界では、現場での作業が多いため、外国人労働者の雇用が単純労働とみなされるリスクがあります。

- そのため、研究職や設計職など、専門知識を必要とする業務であることを証明することが重要です。

- 実際に職務内容が現場作業に近い場合、不許可となる可能性が高くなります。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

- 職務内容が研究や設計業務であることを明確にする

- 「建築技術の研究」「国内外の建設事情調査」など、知識を活かした業務であることを明確に記載することが重要。

- 企業の事業内容説明書や雇用契約書にも、現場作業ではなく、研究・調査業務であることを記載する。

- 現場作業を行わないことを説明する

- 雇用契約書や業務内容説明書に、「現場作業には従事しない」ことを明記し、審査官に誤解されないようにすることがポイント。

- 企業側からの説明資料を添付することで、許可の可能性が高まる。

- 企業の業務内容が適切であることを確認する

- 申請する企業が、過去に外国人の就労ビザを取得した実績があるかどうかを確認することも重要。

- 企業が実際に研究や調査業務を行っていることを示す資料(研究報告書など)を提出すると、審査がスムーズになる可能性がある。

▼【許可事例9】社会基盤工学を専攻し、土木・建築コンサルタント会社で研究開発業務を行う

日本の大学院で社会基盤工学を専攻し、博士課程を修了後、大学の生産技術研究所に勤務。その後、日本の土木・建築コンサルタント会社と契約を結び、月額約30万円の報酬を受け、土木・建築における研究開発・解析・構造設計業務に従事する形でビザ申請し、許可されました。

許可が認められた理由についての当事務所の見解

- 大学での専攻と職務内容に明確な関連性がある

- 社会基盤工学は、都市計画、橋梁・鉄道・道路整備、上下水道管理など、社会基盤整備を担う学問であり、土木・建築分野と密接に関連しています。

- 本事例では、社会基盤工学を専攻し、建設コンサルタント会社で研究開発や解析・設計業務を行っているため、学歴と職務内容の関連性が明確です。

- 「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件を満たしており、許可が認められたと考えられます。

- 建設コンサルタント業務における専門性が求められる

- 建設コンサルタント会社は、単なる施工業務ではなく、高度な専門知識を活かした計画策定や設計・解析を行う業務が主体です。

- 本事例のように、研究開発・解析・構造設計といった知識を活かした業務であることが明確であれば、審査においても適切な職務内容と判断される可能性が高いです。

- 研究所での勤務経験が評価された可能性

- 申請者は、日本の大学の生産技術研究所での勤務経験があり、実務経験を有しています。

- これにより、単に学歴があるだけでなく、実務レベルでの研究・解析スキルを証明できたことが審査上のプラス要素になった可能性があります。

注意点:建設コンサルタント業務におけるビザ申請のリスク

- 建設業界は、現場作業が多い職種も含まれるため、「単純労働ではないか」を慎重に審査される傾向があります。

- 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では単純作業は認められないため、業務内容が適切に説明されていないと、不許可となる可能性が高くなります。

- 申請内容によっては、現場作業が主な業務とみなされる可能性があるため、慎重な対応が必要です。

- 業務説明書や契約書に、研究・設計業務が主体であることを明記し、現場作業に従事しないことを明確に示すことが重要です。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

- 職務内容を「研究・設計・解析業務」であることを明確にする

- 雇用契約書や業務説明書に「研究開発・解析・構造設計」といった高度な技術を要する専門職であることを明記する。

- 建設現場での作業ではなく、専門知識を活かした業務であることを明確に記載することが重要。

- 企業の事業内容や業務範囲を適切に説明する

- 建設コンサルタント業界では、施工管理業務が主か、設計・研究業務が主かで審査の判断が変わるため、業務内容を明確に説明する。

- 企業の事業内容説明書に、研究・設計業務を行う会社であることを記載し、業務内容とビザの適合性を明確にする。

- 研究実績や業務の専門性を証明できる資料を用意する

- 過去の研究論文、解析結果、設計図面、研究報告書などを提出すると、専門性が評価されやすくなる。

- 特に、日本の大学や研究機関での勤務経験がある場合は、その実績を補足資料として提出すると、審査の信頼性が高まる。

▼【許可事例10】電子情報学を専攻し、電気通信事業会社の研究所で情報セキュリティ業務に従事

日本の大学院博士課程で電子情報学を専攻し修了した方が、日本の電気通信事業会社と契約を結び、月額約25万円の報酬を受けて、同社の研究所において情報セキュリティプロジェクトに関する業務に従事する際にビザを申請し、許可されました。

許可が認められた理由についての当事務所の見解

- 大学院博士課程修了者は「大学卒業」と認定される

- 本事例では、申請者が大学院博士課程を修了しています。

- 入管法において、「大学を卒業している」と認められるには「学士」などの学位を取得していることが要件となります。

- 博士の学位を取得できる大学院を修了している場合、当然に「大学を卒業している」と認定されるため、問題なくビザの申請要件を満たします。

- 専攻分野と職務内容に明確な関連性がある

- 電子情報学は、コンピューター科学、通信技術、情報システム、情報セキュリティなどを含む学問分野です。

- 申請者は、日本の電気通信事業会社の研究所で、情報セキュリティプロジェクトに従事しているため、学歴と職務内容の関連性が明確です。

- 「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件を満たしており、適切な職務内容と判断されたと考えられます。

- 研究機関での業務が専門的な知識を必要とするため

- 申請者は企業の研究所で情報セキュリティプロジェクトに関する業務に従事しており、単純労働ではなく高度な専門知識を活かした業務であることが明確です。

- 「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、研究・技術開発などの知識を活かす業務が適格とされるため、本事例はその基準を満たしていると判断されます。

注意点:情報通信業界におけるビザ申請のリスク

- 情報通信業界では、業務内容が「単純作業」や「オペレーション業務」と見なされると、審査が厳しくなる可能性があります。

- 特に、情報システム関連の職種では、プログラミングや開発業務は認められるが、単純なデータ入力やシステム監視業務は認められないことがあるため、業務内容を明確に記載する必要があります。

- 契約内容や職務内容の説明が不十分な場合、「技術を活かした業務ではない」と判断され、不許可となる可能性があるため、慎重な対応が求められます。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

- 職務内容を「研究・開発・専門業務」であることを明確にする

- 雇用契約書や業務説明書に「情報セキュリティ研究」「セキュリティ技術開発」といった専門的な業務であることを明記する。

- システム管理や監視業務ではなく、研究・開発に関わることを明確に記載することが重要。

- 企業の事業内容や業務範囲を適切に説明する

- 企業の業務内容が研究・開発を主体とする企業であることを説明し、単純なオペレーション業務ではないことを証明する。

- 企業の事業内容説明書に、研究・技術開発業務を行う企業であることを記載し、業務内容とビザの適合性を明確にする。

- 研究実績や業務の専門性を証明できる資料を用意する

- 過去の研究論文、セキュリティ技術の開発実績、システム設計書などを提出すると、専門性が評価されやすくなる。

- 特に、日本の大学や研究機関での勤務経験がある場合は、その実績を補足資料として提出すると、審査の信頼性が高まる。

▼【許可事例11】国際関係学を専攻し、航空会社で空港旅客業務及び外国航空会社との交渉業務に従事

日本の大学院で国際関係学を専攻し修了した方が、日本の航空会社と契約を結び、月額約20万円の報酬を受けて、語学を生かした空港旅客業務及び外国航空会社との交渉・提携業務に従事する際にビザを申請し、許可されました。

許可が認められた理由についての当事務所の見解

- 大学院での専攻と職務内容に明確な関連性がある

- 国際関係学は、国際政治、経済、文化交流などを含む学問であり、国際的な業務に携わる上で有益な知識を提供します。

- 本事例では、国際関係学を専攻し、航空会社で外国航空会社との交渉・提携業務に従事しているため、学歴と職務内容の関連性が明確です。

- 「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件を満たしており、許可が認められたと考えられます。

- 空港旅客業務では語学を活かせる十分な業務量がある

- 空港旅客業務には、飛行機の便の予約、航空券の購入、搭乗手続き、搭乗口や飛行機への案内などが含まれます。

- 国際線では外国人対応が必要となるため、語学力を活かせる十分な業務量があると判断された可能性が高いです。

- 外国航空会社との交渉・提携業務が加点要素となった

- 本事例では、単なる空港旅客業務に留まらず、外国航空会社との交渉・提携業務も担当していることが審査上のプラス要素になったと推測できます。

- 翻訳・通訳業務は、単独では「十分な業務量があるか」が審査のポイントとなるため、主業務以外に交渉業務を任されていることが有利に働いたと考えられます。

注意点:翻訳・通訳業務におけるビザ申請のリスク

- 翻訳・通訳の業務量が十分でないと認められない場合、許可を得るのが難しくなる可能性があります。

- 「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、単なる受付業務や事務作業が主な業務の場合、不許可となる可能性が高いため、業務内容を明確に記載することが重要です。

- 主業務が単なる旅客対応業務とみなされると、資格要件を満たさないと判断される可能性があります。

- 契約内容や業務説明の不備があると、「語学を活かした専門業務ではない」と見なされる可能性があるため、慎重な対応が必要です。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

- 語学を活かす業務内容を明確にする

- 雇用契約書や業務説明書に「外国航空会社との交渉・提携業務」「通訳・翻訳を活かした業務」など、語学力を活かす職務内容を具体的に明記する。

- 単なる旅客対応や事務作業ではなく、外国人対応業務であることを明確にすることが重要。

- 企業の業務内容や役割を適切に説明する

- 航空会社が国際業務を行っており、翻訳・通訳業務が必要不可欠であることを説明する。

- 業務の中で外国企業との交渉や契約業務が含まれていることを示し、語学力が求められる職務であることを証明する。

- 翻訳・通訳業務の専門性を証明できる資料を用意する

- 外国語での契約書、交渉記録、翻訳実績、通訳業務の具体的な内容などを提出すると、専門性が評価されやすくなる。

- 特に、過去の翻訳・通訳経験や関連資格(TOEIC、JLPTなど)を補足資料として提出すると、審査の信頼性が高まる。

▼【許可事例12】経営学を専攻し、航空会社で国際線の客室乗務員として通訳・語学指導業務に従事

日本の大学で経営学を専攻し卒業した方が、日本の航空会社と契約を結び、月額約25万円の報酬を受けて、国際線の客室乗務員として、緊急事態対応・保安業務のほか、乗客に対する通訳・案内業務および社員研修での語学指導に従事する際にビザを申請し、許可されました。

許可が認められた理由についての当事務所の見解

- 大学での専攻と職務内容に関連性は求められない

- 本事例の申請者は日本の大学で経営学を専攻して卒業していますが、母国語の通訳を職務内容とする場合、学歴と業務内容の関連性は必須ではありません。

- 「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件に合致しており、問題なく許可されたと考えられます。

- 「国際線の客室乗務員」であることが重要なポイント

- 客室乗務員の業務には、食事の提供や免税品販売などの単純作業が含まれるため、単なる客室乗務員では不許可となる可能性が高いです。

- しかし、本事例では「国際線」と明記されており、乗客対応の中で通訳が必要となることが示されています。

- 「国際線の客室乗務員」として通訳業務を担当することが明確にされているため、ビザの審査基準を満たしていると判断されたと考えられます。

- 単純作業が主業務ではないことを示すための業務内容の工夫

- 本事例では、「緊急事態対応・保安業務」「社員研修での語学指導」など、単純作業ではない業務が明記されています。

- これは、通訳業務の比重を強調し、単なる接客業務ではないことを証明するための工夫であると考えられます。

- 特に、社員研修での語学指導が含まれていることが、ビザ審査上のプラス要素となった可能性があります。

注意点:客室乗務員業務におけるビザ申請のリスク

- 客室乗務員の業務には、食事の提供や物販といった単純作業が含まれるため、それが主業務であると判断されると不許可となる可能性があります。

- 「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、単純作業が主体の業務は認められないため、通訳・指導業務がメインであることを明確にする必要があります。

- 「国際線」での業務であることを示し、語学スキルが不可欠な業務であることを証明することが重要です。

- 業務内容の記載が不十分だと、単なる接客業務と判断される可能性があるため、慎重な対応が求められます。

許可を得るためのワンポイントアドバイス

- 通訳・語学指導業務が主業務であることを明確にする

- 雇用契約書や業務説明書に「国際線での通訳業務」「語学指導」「社員研修での言語指導」など、語学スキルを活かす職務内容を具体的に明記する。

- 単なる接客業務ではなく、通訳業務が主であることを強調することが重要。

- 企業の業務内容や役割を適切に説明する

- 航空会社が国際線業務を行っており、通訳業務が必要不可欠であることを説明する。

- 特に、外国人乗客対応が必要な業務であることを明確にし、語学力が求められる職務であることを証明する。

- 通訳・語学指導業務の専門性を証明できる資料を用意する

- 語学能力を証明できる資格(TOEIC、JLPTなど)や、過去の通訳経験の証明書を提出すると、専門性が評価されやすくなる。

- 社員研修での指導内容や、実際に通訳が必要となる業務の詳細を示す資料を添付することで、審査の信頼性を高めることができる。

最後に――日本の大学卒業生で「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得をお考えの方へ

技術・人文知識・国際業務ビザの申請では、学歴と業務内容の適合性、職務の専門性が審査の重要なポイントとなります。また、書類の不備や説明不足が原因で不許可となるケースもあるため、正しい準備が不可欠です。

✅ 日本の大学卒業生の許可事例を知りたい

✅ 審査官が重視するポイントを理解したい

✅ 不許可リスクを最小限に抑えたい

このようなお悩みをお持ちの方は、下記のリンクから無料相談をご利用ください。

御社の実情を伺ったうえで現状を整理し、許可の見通しや必要な対応などを丁寧にご案内します。

ご相談後、そのまま申請代行などをご依頼いただくことも可能です。

不許可リスクを減らし、準備の負担を大幅に軽減できるため、安心して本業に専念いただけます。

迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

フォーム入力が面倒な方は、LINEでも簡単なご相談 (メール1回分)が可能です。

技術・人文知識・国際業務(就労ビザ)に関する当事務所のサービス

事務所案内

当事務所の理念や対応可能な相談内容、所在地、アクセスなどご案内します。

サービス紹介

就労ビザ申請は、ビザ申請の専門家が丸ごとサポートします。

依頼の流れと料金案内

就労ビザの申請代行について、依頼の流れと料金をご案内します。

技術・人文知識・国際業務に関する記事のピックアップ

技術・人文知識・国際業務ビザの更新申請ガイド

外国人採用をご担当されている企業の皆さまへ。本記事では、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の更新手続きについて詳しく解説します。必要書類や提出先、審査で重視されるポイントを整理するとともに、不許可になりやすいケースとその対策もわかりやすく紹介します。

技術・人文知識・国際業務ビザで採用できる留学生の条件

留学生採用でつまずきやすい「専攻と職務の関連性」を実務目線で整理。大学卒/専門学校卒の違いと、内定前に確認すべきチェックポイントをまとめました。

専門学校卒業者の「技術・人文知識・国際業務」不許可事例

外国人専門学校卒業者を採用予定の企業担当者さま向けに、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」で不許可となった代表事例を解説します。学歴と職務内容の関連性不足や書類不備など、審査で問題となりやすい点を整理しています。

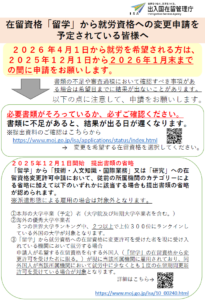

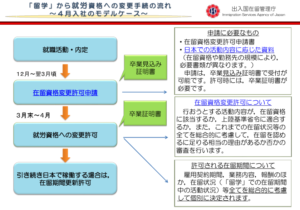

留学ビザから就労ビザへ|2026年採用に向けた新ルール(2025年12月施行)と注意点

外国人留学生を採用予定の企業担当者の方へ。留学ビザから就労ビザへの変更にあたり、2025年12月以降の制度変更点をわかりやすく解説します。ビザ申請は最新の審査傾向を押さえておくことが重要です。

技術・人文知識・国際業務ビザで採用できる留学生の条件

留学生採用でつまずきやすい「専攻と職務の関連性」を実務目線で整理。大学卒/専門学校卒の違いと、内定前に確認すべきチェックポイントをまとめました。

留学ビザから就労ビザへ|2026年採用に向けた新ルール(2025年12月施行)と注意点

外国人留学生を採用予定の企業担当者の方へ。留学ビザから就労ビザへの変更にあたり、2025年12月以降の制度変更点をわかりやすく解説します。ビザ申請は最新の審査傾向を押さえておくことが重要です。

技人国ビザで外国人留学生を新卒採用する際に企業がやるべきこと

外国人留学生を新卒で採用予定の企業の採用担当者さまに向けて、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の取得条件や必要書類、よくある不許可事例とスムーズに進めるためのポイントを解説します。