帰化許可申請書に添付する公的機関から取得する書類について解説

帰化申請には数多くの提出書類が必要で、その中には住民票や納税証明書など日常的に耳にするものだけでなく、あまり馴染みのない書類も含まれています。どの書類をどの機関で取得すればよいのか分からず、準備に時間がかかってしまうケースも少なくありません。さらに、必要書類が不足していると、法務局で予約を受け付けてもらえなかったり、審査が長引く原因となることもあります。

帰化申請で提出する書類はおおまかに以下のように分類できます。

📌【提出書類の分類】

- 作成が必要な書類

- 公的機関から取得する書類

- 免許証など、もともと手元にある書類

本ページでは、2.公的機関から取得する書類について、日本での生活が長く「日本国籍の取得を目指して帰化申請を考えている」外国人の方に向けて、東京法務局で公開されている帰化申請に必要な提出書類を整理し、公的機関から取得すべきものや注意点をわかりやすく解説します。

1.作成が必要な書類については下記のリンク先をご覧ください。

🔗 関連記事:➡ 帰化許可申請の書類を作成する際の注意点

⚠️ 書類準備における全般的な注意点

外国語の書類には翻訳が必須

提出書類が外国語で記載されている場合、必ず全訳を添付する必要があります。これはビザ申請でも同様ですが、帰化申請の場合はより厳格です。例えば、英語など一部の言語では、在留資格申請では翻訳を添付しなくても受理されることがありますが、帰化申請では訳文がない書類はそもそも受け付けてもらえないことがあります。

また、訳文には以下の情報を必ず記載する必要があります。

- 翻訳者の氏名

- 翻訳者の住所

- 翻訳日

このルールを守らない書面は再作成を指示されることもあります。再作成が必要になると、相談の予約を再度取り直す必要があり、帰化申請にかかる期間が大幅に延びてしまうため注意が必要です。

用意できない書類がある場合

もし指示された書類が何らかの事情で用意できない場合には、その旨を法務局の担当者に相談時に伝える必要があります。書類が不足している理由を具体的に説明し、指示を受けて対応することが重要です。

書類の具体的な指示は初回相談時に確認

帰化申請で必要な書類は、法務局での初回相談時に担当官から具体的に指示があります。そのため、ここで解説している書類リスト以外のものを求められる場合もあります。

指示された書類の準備を確実に行い、万が一提出が難しい場合には、担当官に早めに相談することが、スムーズな申請手続きの鍵となります。

1️⃣ 本国法によって行為能力を有することの証明書

帰化申請の要件には、「18歳以上で本国法によって行為能力を有すること」が含まれています。ここでいう行為能力とは、法律用語で「自ら行った法律行為の効果を確定的に自身に帰属させる能力」を指します。簡単に言えば、「一人で法律行為を行うことができる能力」のことです。

帰化申請では、この要件を満たしていることを証明するために、母国の官公署が発行する証明書の提出が求められます。例えば、韓国の方であれば「家族関係登録証明書」、台湾の方であれば「戸籍謄本」が該当します。

証明書の提出が免除される場合

次の条件に該当する方は、「行為能力を有することの証明書」の提出が免除されます。

- 日本人の配偶者

- 日本人の子

- 日本の国籍を失った方

- 日本で生まれ、生まれた時から無国籍で、引き続き3年以上日本に住所を有する方

⚠️【注意点】

- 「日本人の子」には、縁組の際に本国法に基づき未成年であった養子で、1年以上引き続き日本に住所を有する方が含まれます。

- 「日本の国籍を失った方」には、他国の国籍を取得し、日本国籍の「国籍離脱届」を提出した方などが該当します。

✅【提出が免除される理由】

これらの条件に該当する方の場合、多くの場合で日本の戸籍の取得および提出が求められます。戸籍には行為能力の有無が確認できる情報が含まれているため、別途証明書の提出が不要とされます。該当する方は、必要書類の確認を早めに行い、正確に準備することが重要です。

2️⃣ 国籍証明書

「国籍証明書」は、申請者の母国の大使館または領事館で取得するのが一般的です。ただし、国籍証明書の制度は国によって異なるため、アメリカ、イギリス、ブラジルの方などは、出生証明書を代わりに使用するケースもあります。

⚠️注意点:国籍を失うリスクについて

一部の国では、国籍証明書を発行することで本国の国籍を失う場合があります。そのため、国籍証明書を取得する際には、必ず法務局の担当者から指示を受けた後に手続きを行うようにしてください。帰化申請を迅速に進めたいという気持ちは理解できますが、手続きを急ぎすぎると本国の国籍を失うリスクがあるため、慎重に対応することが重要です。

韓国・朝鮮の方の場合

韓国・朝鮮の方は、本国官憲が発行する家族関係登録簿に基づく「基本証明書」を提出する必要があります。この基本証明書を用意できない場合には、代わりに以下の書類の提出が求められます。

- 戸籍謄本または除籍謄本

戸籍謄本は一般的な戸籍に関する証明書であり、除籍謄本は戸籍の対象者が亡くなられた場合に関する証明書です。 - 日本の戸籍関連書類

基本証明書や戸籍謄本、除籍謄本の提出が難しい場合には、身分関係が記載された日本の戸籍謄本や除籍謄本、または戸籍届書の記載事項証明書の提出が求められます。

💡パスポートの写しについて

帰化申請には、有効期限が切れたものも含め、すべてのパスポートの写しが必要です。この際、原則として未使用ページを除き、出入国に関する押印があるすべてのページのコピーを提出する必要があります。

「帰化って手続きが多すぎて、何から始めればいいか分からない…」

帰化申請は期間が長く、必要な手続きや書類も多いため、1人で進めるには大きな負担となります。専門家があなたの負担を軽減し、スムーズに申請を進められるようサポートいたします。

💡 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

※個別事情に合わせて、許可の可能性と今後の手続きの流れについて丁寧にご案内します。ご相談後、そのまま書類作成代行をご依頼いただくことも可能です。

「帰化って手続きが多すぎて、何から始めればいいか分からない…」

帰化申請は期間が長く、必要な手続きや書類も多いため、1人で進めるには大きな負担となります。専門家があなたの負担を軽減し、スムーズに申請を進められるようサポートいたします。

💡 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

※個別事情に合わせて、許可の可能性と今後の手続きの流れについて丁寧にご案内します。ご相談後、そのまま書類作成代行をご依頼いただくことも可能です。

3️⃣ 身分関係を証する書面

帰化申請では、「身分関係を証する書面」を提出する必要があります。東京都では、初回相談の予約を入れる際、この書類をできるだけ準備するよう求められるケースがあります。ただし、予約に必要な書類がすべて揃っていなくても予約は可能です。法務局の窓口では柔軟に対応してくれるため、不明点があれば事前に問い合わせることをお勧めします。

📄 身分関係を証する書面の具体例

「身分関係を証する書面」とは、申請者の母国で発行される以下のような書類を指します。

- 出生証明書

- 婚姻証明書

- 親族関係証明書

※これらの書類の名称は国によって異なります。

簡単に言えば、出生や結婚、家族関係を証明する書類です。本国で該当する書類を可能な限り用意してください。特に、親族関係証明書に兄弟姉妹の記載がない場合には、兄弟姉妹の出生証明書や死亡証明書が追加で求められる場合があります。

韓国・朝鮮の方の場合、以下の家族関係登録簿に基づく証明書を提出する必要があります。

- 基本証明書

- 家族関係証明書

- 婚姻関係証明書

- 入養関係証明書

- 親養子入養関係証明書

- 父母の家族関係証明書

- 母の婚姻関係証明書

さらに、これらの証明書に加えて戸籍謄本や除籍謄本の提出も求められることがあります。中国(台湾)籍の方も同様に、台湾戸籍謄本を提出する必要があります。

離婚歴がある場合の追加書類

離婚歴がある方は、離婚事項が記載された婚姻関係証明書または戸籍謄本を提出します。なお、戸籍の一部を記載した部分謄本や抄本は認められません。

日本の戸籍謄本等を提出すべき場合

以下の状況に該当する場合は、日本の戸籍謄本や除籍謄本も提出が必要です。

- 配偶者が日本人である場合(離婚や内縁関係も含む)

- 子が日本人である場合(養子も含む)

- 父母が日本人である場合

- 申請者が日本国民であった方の子である場合

- 日本の国籍を失った方である場合

- 親族が帰化または国籍取得をしている場合

これらの書類には、日本国籍喪失や帰化事項が記載されている必要があります。該当する記載がない場合、原戸籍(改製前の戸籍)を取得する必要がある場合もあります。

📄 日本での公的な届け出に関する証明書

申請者やその家族が日本で出生、婚姻、離婚、死亡、養子縁組などの届け出をしている場合は、以下の証明書が求められることがあります。

- 出生届の記載事項証明書

- 婚姻届の記載事項証明書

- 離婚届の記載事項証明書

- 死亡届の記載事項証明書

- 親権者変更届等の記載事項証明書

- 養子縁組届の記載事項証明書

- 認知届の記載事項証明書

- 就籍の審判書

裁判離婚や親権者変更がある場合には、調停調書や判決書の謄本、確定証明書付きの審判書などの追加書類が必要になる場合もあります。

提出免除の可能性

これらの証明書の内容が日本の戸籍謄本または除籍謄本に記載されている場合は、追加の証明書提出が免除される場合があります。まずは日本の戸籍を取得し、内容を確認することをお勧めします。

身分関係を証する書面は、申請者やその親族の関係により求められる内容が異なります。初回の相談時には、できる限り多くの書類を準備しておき、詳細については法務局の担当官に確認してください。

4️⃣ 国籍を有せず、又は日本の国籍を取得することによってその国の国籍を失うべきことの証明書

この証明書は、法務局の担当官から特に指示があった場合にのみ提出が求められる書類です。基本的には、申請者の母国の在日大使館や領事館で申請することになります。

日本国籍法と二重国籍についての注意点

世界の約8割の国々では二重国籍が認められていますが、日本の国籍法では二重国籍を原則として認めていません。そのため、帰化申請が許可された場合、申請者はそれまで有していた国の国籍を離脱する必要がある場合があります。

韓国などの例外的な法制度

例えば、韓国では他国の国籍を取得した場合、自動的に韓国籍を失うと定められた法律があります。このような法制度を採用している国の方は、原則として国籍離脱の手続きや証明書の提出が不要とされています。

提出が必要な場合の手続き

法務局からこの証明書の提出を求められた場合は、指示に従って必要な書類を大使館等に申請してください。なお、国によって手続きや必要な書類が異なるため、事前に大使館へ確認し、準備を進めることが重要です。

5️⃣ 居住歴を証する書面

帰化申請の際、居住歴を証明するために「世帯全員が記載された住民票」を提出する必要があります。この住民票を取得する際には、以下の点に注意してください。

⚠️住民票取得時の注意事項

- 個人番号(マイナンバー)や住民票コードを記載しない

住民票に個人番号や住民票コードが記載されていないものを取得してください。通常、特に指定しなければ記載されませんが、念のため確認してください。 - 必要な項目が記載されているか確認する

取得した住民票に以下の情報が記載されていることを確認してください。- 氏名

- 生年月日

- 性別

- 国籍

- 在留資格

- 在留期間およびその満了日

- 在留カード番号

居住期間を確認する目的

住民票は、帰化申請に必要な居住期間を満たしていることを確認するために使用されます。基本的には5年間の日本居住が必要ですが、以下の場合は条件が緩和されることがあります。

- 申請者が日本人の配偶者である場合

- 申請者が日本人の実子である場合

住民票に記載された情報をもとに、申請者が必要な居住期間を満たしているかを確認してください。

💡居住期間が住民票で足りない場合

現在の住民票の記録だけでは必要な居住期間を満たさない場合、以前に居住していた住所の「除住民票」を取得し、補足書類として添付します。これにより、居住期間が条件を満たしていることを証明できます。

同居者の住民票の提出について

帰化申請では、世帯が別でも同居している人がいる場合、その方の住民票も提出が必要です。同居している人がいる場合、住所が同じであれば「生計を共にしている」と判断されるためです。内縁関係にある方がいる場合も、原則としてその方の住民票を提出する必要があります。

6️⃣ 運転記録証明書

帰化申請においては、素行要件の一環として、大きな交通違反や重大な事故の有無も審査対象となります。そのため、自動車運転免許証をお持ちの方は、自動車安全運転センターが発行する過去5年間の運転記録証明書を提出する必要があります。

⚠️運転記録証明書の取得と提出に関する注意事項

- 証明書の有効期限

発行から2ヵ月以内の運転記録証明書が必要です。古い証明書は受け付けてもらえないため、注意してください。 - 取得にかかる期間

証明書の取得には1~2週間程度かかります。申請準備の際は、時間に余裕を持って手続きを進めてください。 - 併せて提出する書類

運転記録証明書の他に、自動車免許証の表裏両面の写しも必要です。免許証の情報が確認できる状態でコピーしてください。

免許を失効または取り消された場合

自動車運転免許を失効または取り消された方については、「運転記録証明書」の代わりに運転免許経歴証明書を提出します。この証明書も、自動車安全運転センターで発行されます。取得に時間がかかる場合があるため、早めの準備を心がけましょう。

7️⃣ 資産・収入・納税に関する各種証明書

帰化申請では、申請者本人だけでなく、同居している配偶者などの資産・収入・納税状況も確認されます。同居者は生計を同じくしていると判断されるため、申請にはこれらの証明書を揃える必要があります。以下に具体的な書類と注意点を解説します。

資産・収入を証明する書類

📄 【収入関係の書類例】

以下の書類を提出し、収入を証明します。

- 在職証明書(職種と具体的な職務内容を記載)

- 直近1ヵ月分の給与明細書または給与証明書

- 源泉徴収票

- 個人事業主の場合:許認可証明書(例:営業許可書や各種免許証)

- 法人役員の場合:会社の登記事項証明書、許認可証明書

📄 【資産関係の書類例】

以下の書類で、申請者が所有する資産を証明します。

- 不動産を所有している場合:土地・建物の登記事項証明書

- 賃貸物件の場合:賃貸借契約書の写し

- 預貯金を証明する場合:預貯金通帳の写し、銀行・郵便局発行の預貯金現在高証明書、またはWeb通帳の印刷物

📄 【その他の書類例】

- 国外居住親族を扶養している場合:海外送金依頼書の控え

- 年金を受給している場合:年金額改定通知書、年金振込通知書、公的年金の源泉徴収票

- 各種手当(児童手当、育休手当など)を受給している場合:該当手当を証明する書類

納税を証明する書類

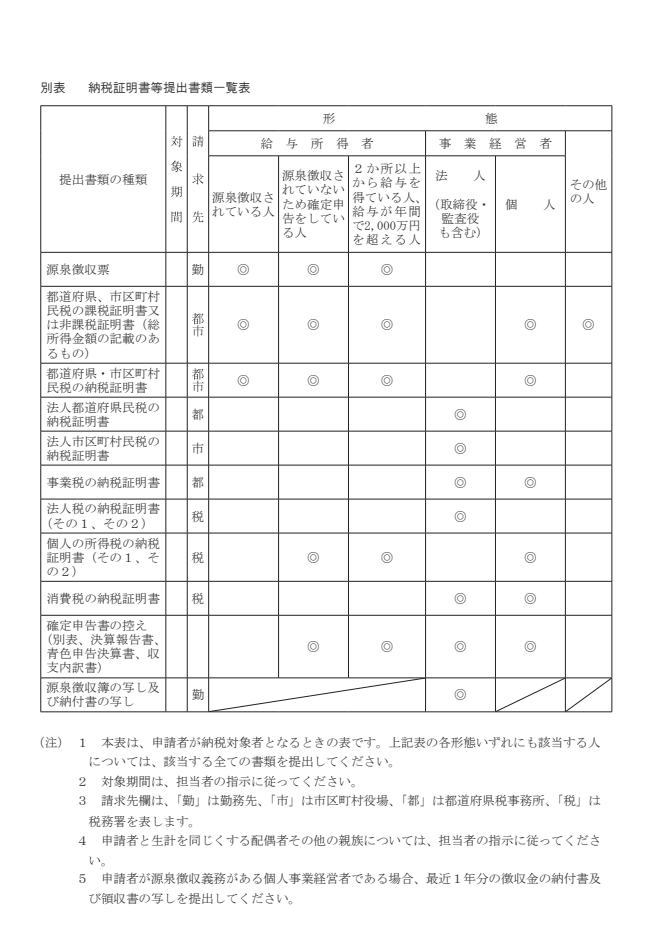

納税状況を証明するため、以下の書類が必要となります。内容は職業形態によって異なります。

🔹【給与所得者(確定申告義務がない場合)】

- 総所得金額が記載された都道府県・市区町村民税の課税証明書

- 都道府県・市区町村民税の納税証明書

- 源泉徴収票(直近1年分)

※複数の職場で働いた場合、すべての源泉徴収票を提出し、課税証明書の所得額と一致することを確認してください。

🔹【給与所得者(確定申告義務がある場合)】

上記に加え、以下の書類を提出します。

- 所得税の納税証明書(その1、その2:直近3年分)

- 所得税の確定申告書の控え(添付書類を含む:直近1年分)

🔹 【個人事業主】

- 消費税の納税証明書(その1:直近3年分)

- 事業税の納税証明書(直近3年分)

- 源泉所得税徴収高計算書または領収済通知書の写し(直近1年分)

🔹 【法人役員】

- 法人都道府県・市区町村民税の納税証明書(直近1年分)

- 法人事業税の納税証明書(直近3年分)

- 法人税の納税証明書(その1、その2:直近3年分)

- 法人消費税の納税証明書(その1:直近3年分)

- 法人税の確定申告書の控え(決算報告書含む:直近1年分)

- 源泉徴収簿の写し(申請者分のみ:直近1年分)

- 源泉所得税徴収高計算書または領収済通知書の写し(直近1年分)

東京法務局Webサイトより

※タップ/クリックで画像が拡大します

⚠️【注意点】

- 書類の整合性を確認

課税証明書の所得額が源泉徴収票と一致していることを確認してください。特に、複数の職場で働いた場合は注意が必要です。 - 提出期間の確認

過去の証明書が必要な場合、直近1~3年分の書類が求められるため、早めに準備を始めることをお勧めします。 - 特殊なケースへの対応

手当の受給や国外扶養など特殊なケースがある場合、それぞれの状況に合わせた書類を用意してください。

8️⃣ 社会保険料の納付証明書

帰化申請では、申請者および同居する家族が社会保険料を適切に納付していることを証明する書類が求められます。以下に提出が必要な書類や注意点をまとめました。

⚠️提出時の注意点

提出する書類に基礎年金番号、ねんきん定期便の照会番号、アクセスキー、被保険者証の保険者番号、被保険者記号・番号が記載されている場合、これらの箇所はマスキング処理を施してください。情報保護の観点から重要な手続きです。

📄 提出する書類一覧

【社会保険料の納付に関する証明書】

- 健康保険被保険者証または組合員証(表・裏)の写し

世帯全員分の写しを提出してください。 - 公的年金保険料の納付証明書

日本年金機構が発行する以下の書類のいずれかを提出します。- ねんきん定期便の写し

- 年金保険料の領収書の写し

- 被保険者記録照会回答票

- ねんきんネット年金情報を印刷したもの

- 国民健康保険料の納付証明書

- 国民年金保険料納付証明書

- 国民年金保険料の領収書の写し

- 口座振替結果通知の写し

- 後期高齢者医療保険料の納付証明書

- 後期高齢者医療保険料納付証明書

- 後期高齢者医療保険料の領収書の写し

- 口座振替結果通知の写し

- 介護保険料の納付証明書

- 介護保険料納付証明書

- 介護保険料の領収書

- 納付額通知書の写し

- 厚生年金保険法・健康保険法の適用事業所に関する証明書(事業主の場合)

事業主が厚生年金保険や公的医療保険に関する納付を行っている場合は以下の書類を提出します。- 年金保険料・公的医療保険料の領収書の写し

- 社会保険料納入証明書

提出する期間の基準

社会保険料に関する証明書類は直近1年分を提出してください。

書類ごとの詳細

- 健康保険被保険者証または組合員証

提出する際は、世帯全員分を用意します。表面だけでなく裏面もコピーし、内容が確認できる状態で提出してください。 - 年金保険料の納付証明書

公的年金保険料を納付している場合、日本年金機構が発行する証明書やWebサイトから印刷した年金情報を活用できます。 - 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付証明書

各種保険料に関する証明書や通知書を、納付済みの証明として添付してください。領収書や口座振替通知書も利用可能です。 - 事業主の場合

社会保険料の納付を証明する書類として、領収書の写しや納入証明書を用意してください。提出内容が不足すると申請が遅れる可能性があるため、早めの準備が必要です。

⚠️注意点

- 提出書類の内容が正確であることを確認し、必要に応じて事前にコピーを取るか、スキャンデータを保存しておくことをお勧めします。

- 書類の記載内容や提出方法について疑問がある場合は、法務局や関連機関に確認してください。

- 不備があると再提出を求められ、申請が遅れる可能性がありますので、十分な準備を心がけましょう。

9️⃣ その他の参考資料

帰化申請の際、以下のような書類が追加で求められる場合があります。これらは法務局の担当官から具体的な指示があった場合にのみ準備するものです。指示があった際には、速やかに対応してください。

その他の参考資料として指示される可能性のある書類

- 在学証明書(学生の方の場合)

- 最終学歴を証する書類

- 技能・資格を証する書類(例:日本語能力試験の成績証明書など)

- 預金通帳(提示)

- 運転免許証(提示)

- 家族全員が写ったスナップ写真

- 病気中である場合の医師の診断書

- 警察からの感謝状

- 不動産を所有している場合、その内部および外部の写真

📌 初回相談時に必要な書類

東京都の場合、初回相談時までに以下の書類に必要事項を記入し、当日持参するよう求められます。これらは東京法務局の公式ウェブサイトからダウンロード可能です。

- 帰化相談質問票

- 帰化相談必要書類の確認表

※これらの書類を記入・持参することで、相談がスムーズに進みます。

⚠️【注意点】

- 初回相談時に、全ての資料を完全に揃える必要はありませんが、できるだけ多く準備しておくと手続きが円滑に進みます。

- 必要書類が不明な場合や準備に困難がある場合は、事前に法務局へ問い合わせて確認してください。法務局の問い合わせ窓口は比較的つながりやすいため、相談することをお勧めします。

- 提出を求められる書類は個人の状況により異なるため、指示をしっかりと把握して対応しましょう。

最後に――日本国籍の取得を目指し、帰化申請を考えている方へ

帰化申請では提出すべき書類が多く、公的書類だけでも相当な数に上ります。準備不足や不備があると、審査が遅れたり不許可の原因となることもあります。

✅ どの書類を揃えるべきか分からない

✅ 書類取得に時間がかかりそうで不安

✅ 専門家のサポートを受けてスムーズに進めたい

このようなお悩みがある方は、お問い合わせ(初回相談無料)をご利用ください。個別事情に合わせて、許可の可能性と今後の手続きの流れについて丁寧にご案内します。

ご相談後、そのまま申請書類の作成代行をご依頼いただくことも可能です。ご依頼いただければ、専門家があなたの状況に合わせて、必要書類の準備から面接での対応まで丁寧にサポートいたします。不許可リスクを減らし、準備の負担を大幅に軽減できるため、安心してお仕事や日常生活に専念していただけます。

迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

※ フォーム入力が面倒な方は、LINEでも簡単なご相談(メール1回分)が可能です。

帰化申請に関する当事務所のサービス

事務所案内

当事務所の理念や対応可能な相談内容、所在地、アクセスなどご案内します。

サービス紹介

帰化申請を専門家が丁寧にサポートします。お気軽にご連絡ください。

依頼の流れと料金案内

帰化申請サポートの依頼の流れと料金をご案内します。

帰化申請に関する記事のピックアップ

帰化後に必要な手続きガイド|住民登録やパスポート取得を徹底解説

帰化後に必要な手続きや注意点を解説!住民票の変更やパスポート取得、国籍離脱手続きなど、スムーズに進めるための情報をお届けします。帰化手続きでお困りなら神山行政書士事務所にご相談ください!

中国の方が帰化申請で必要な書類

中国籍の方が帰化申請をする際に必要な書類を詳しく解説。必要書類の一覧や取得方法、注意点について神山行政書士事務所がわかりやすくご説明します。スムーズな申請のためのポイントも紹介します。

帰化申請の手続きの流れとかかる時間は?

日本での生活が長く、帰化を検討している外国人の方へ。帰化申請にかかる期間の目安や申請の流れを分かりやすく解説し、トラブルを避けるためのポイントもご紹介します。日本国籍の取得を目指す方は、ぜひご相談ください。書類作成の代行にも対応しております。

帰化申請の条件と注意点をわかりやすく解説|日本国籍を取得するには?

帰化申請で日本国籍を取得するには、7つの条件(居住期間・収入・納税など)を満たす必要があります。本記事では条件の詳細や条件を緩和する特例措置について詳しく解説。帰化を考えている外国人の方で不安を解消したいという方は、ぜひご相談ください。