永住許可が不許可になったら?再申請のタイミングと注意点を解説

永住許可の申請は、提出書類が多く、審査も非常に厳しい手続きです。そのため、書類の不備や収入・納税状況など、わずかな点が原因で不許可になることも珍しくありません。

しかし、原因を正確に把握し、改善したうえで再申請すれば、許可を得られる可能性は十分にあります。

そこでこの記事では、「永住許可の申請が不許可になってしまったが、再申請でやり直したい」と考えている外国人の方向けて、再申請を行う際の注意点やデメリット、スムーズに許可を得るためのポイントを詳しく解説します。

なお、永住許可では入管もチェックリストを公開していますが、それでも許可条件を誤解されている方が少なくなく、誤った判断が不許可につながるケースも見られます。入管への問い合わせは電話がつながりにくく、申請当日は長時間待たされることもあります。

調べものや手続きにかかる時間と労力を考えると、安心して進めるために専門家のサポートを受けることも有効な選択肢の一つです。

当事務所では、永住許可申請に関するご相談から申請書類の作成・申請代行まで幅広くサポートしています。「今度は永住ビザの条件を満たしているか」「再申請の場合、理由書はどう書けばよいのか」と迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。

「いきなり依頼するのは不安」という方のために、お試しとして初回無料相談をご用意しています。

無料相談では、状況を整理して許可の見通しや申請時に押さえるべきポイントをご案内します。

▶ 初回無料相談のお申し込みはこちら

※永住許可の審査基準は2022年頃から大きく変化しており、従来とは異なる点が多くありますのでご注意ください。

1️⃣ 永住許可の再申請とは

永住許可の再申請とは、一度不許可になった後に、再び同じ在留資格(永住者)を申請する手続きのことをいいます。

初回の申請と大きく異なる点は、入管が単に新しい書類だけを審査するのではなく、「前回の不許可理由がどの程度改善されているか」をまずは重点的に確認する点です。

そのため、「不許可から一定期間が経過したから」「もう一度挑戦してみよう」といった理由だけで再申請しても、改善が見られなければ再び不許可になる可能性が高いといえます。この場合、新しい申請については審査すらされません。

そのため、再申請では前回の問題点を正確に把握し、その改善を裏付ける具体的な証拠資料を準備することが不可欠です。

2️⃣ 不許可通知書で確認すべきこと

不許可通知書には、審査の根拠となった法令条文や不許可の概要が記載されています。

しかし、その内容は非常に抽象的な表現にとどまることが多く、「どの部分が問題だったのか」を文面だけで判断するのは困難です。

そのため、入管で口頭による説明を受けることが有効な場合があります。入管では1回だけ、不許可理由について担当官から説明を受ける機会が設けられます。ただし、説明を行う職員と実際に審査を担当した審査官は異なる場合が多く、具体的な指摘までは得られないことも少なくありません。

不許可通知書の文面や説明内容だけでは原因が特定できない場合は、専門家に分析を依頼し、客観的な資料やデータに基づいて再申請の方向性を整理することが重要です。

3️⃣ 再申請のデメリット

審査期間が長くなる

再申請では、入管がまず「前回の不許可理由が解消されたか」を確認し、そのうえで通常の審査に入ります。

このため、審査期間は初回よりもかなり長くなる傾向があります。

たとえば、通常1年半〜2年弱の審査が、再申請では2年以上かかることも珍しくありません。

前回の書類と矛盾があると不許可のリスク

再申請で最も多い失敗が、前回の申請内容と今回の説明に矛盾が生じることです。

入管はすべての申請記録を照合し、内容の一貫性を厳しく確認します。説明が食い違うと、

「信ぴょう性に欠ける」「虚偽申請の可能性がある」と判断されるおそれがあります。

特に注意が必要なポイントは次の通りです。

- 理由書の内容が前回と異なる

- 所得や勤務先の変化について説明が不足している

- 前回と異なる資料を根拠なく提出している

これらの変更がある場合は、なぜ内容が変わったのかを明確に説明する補足書を添付し、整合性を保つことが重要です。

一貫性と説明力が、再申請で許可を得るための大きな鍵となります。

4️⃣ 再申請までに注意すべき3つのポイント

再申請を行う前に、次の3点を必ず確認しておくことが重要です。これらを怠ると、再び不許可になるリスクが高まります。

ポイント1:不許可理由を正確に把握する

まずは、前回の不許可理由を具体的に特定することが最優先です。

不許可の原因は人によって異なり、主に以下の4つが中心となります。

- 収入が安定していない(扶養家族が多い、勤務年数が短いなど)

- 納税や社会保険の未納がある

- 居住年数が足りない、または中断している

- 素行(交通違反・滞納など)に問題がある

「どの要素が足りなかったのか」を明確にすることが、改善方針を立てる第一歩です。

ポイント2:改善の証拠資料をそろえる

再申請では「改善の事実を裏付ける資料」が非常に重視されます。

たとえば、以下のような書類を準備しましょう。

- 課税証明書・納税証明書(最新年度分)

納税状況や所得の改善を示す基本資料で、必須書類でもあります。未納がないことを明確に示すことで、生活の安定性を証明できます。 - 在職証明書・源泉徴収票

現在の雇用状況と収入の安定性を裏付けます。転職している場合は、勤務開始日や雇用形態を明確に記載してもらいましょう。 - 年金関係書類(年金の遅延・未納がないことを証明)

近年は年金の加入・納付状況が厳しく確認されており、審査対象期間で納付の遅延や未納がないことが許可の条件となります。 - 預貯金残高証明書

安定した生活基盤を補強する資料として有効です。単に貯金額を示すだけでなく、継続的に資金を維持できている点をアピールします。

これらの資料が揃って初めて、「前回と状況が変わった」と入管に示すことができます。

ポイント3:理由書を再構成する

理由書は、単に前回の文書を使い回すのではなく、前回との整合性を保ちながら改善点を具体的に説明する必要があります。

たとえば、前回「収入が不安定」と指摘された場合は、次のように構成を変えます。

前回の申請時点では収入が不安定でしたが、その後転職して1年間継続して勤務し、現在は安定した収入を得ています(在職証明書などを添付)。

このように、改善点を「事実+証拠」で一貫して説明することが、再申請成功の鍵です。

ー注意 ー

AIやGoogle検索、自動翻訳を含むネット上の情報は、古い内容や不正確な記載、表現の違いによって誤解が生じる場合があります。

必ず最新の公式情報を確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが大切です。

【再申請が不安な方へ】不許可の原因を整理し、次こそ許可へ

「何が悪かったのか分からない」「再申請しても通らないかもしれない」と感じていませんか?再申請では、前回の不許可理由を正確に把握し、改善できる点を洗い出すことが重要です。専門家があなたの状況を一緒に整理し、次につながる申請準備をサポートします。

無料相談では許可の見通しや必要な対応をご案内しています。お気軽にご相談ください。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

ご希望があれば、理由書の作成から申請手続きまで一貫してサポートします。

【再申請が不安な方へ】不許可の原因を整理し、次こそ許可へ

「何が悪かったのか分からない」「再申請しても通らないかもしれない」と感じていませんか?再申請では、前回の不許可理由を正確に把握し、改善できる点を洗い出すことが重要です。専門家があなたの状況を一緒に整理し、次につながる申請準備をサポートします。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

ご希望があれば、理由書の作成から申請手続きまで一貫してサポートします。

5️⃣ 専門家に相談するメリット

永住許可の再申請は、単なる書類の再提出ではなく、前回の不許可理由を論理的に克服するための再構成作業も含みます。

専門家に相談することで、以下のようなメリットがあります。

- 不許可理由を正確に分析し、再申請の方向性を明確化できる

→ 入管の判断傾向を踏まえ、どの点を改善すべきかを具体的に整理。 - 理由書・説明書を入管の判断基準に沿って再構成できる

→ 感情的な訴えではなく、客観的データをもとに説得力のある構成に仕上げられる。 - 書類の矛盾や誤りを防ぎ、再不許可リスクを大幅に軽減できる

→ 前回との整合性を保ちながら、齟齬のない申請書類を作成できる。

再申請では「書類の精度」と「説明の一貫性」が何より重要です。

そのため、ビザ専門の行政書士に依頼することで成功率を高められるケースが多くあります。

まとめ

永住許可の再申請で意識すべきポイントは、次の2点に尽きます。

- 前回の不許可理由を的確に改善すること

- 前回の申請内容と矛盾しない形で説明を行うこと

焦って再申請するよりも、改善資料を整え、説明の整合性を保ったうえで申請した方が結果的に許可率が高くなります。

「十分な準備期間をとること」こそが、再申請成功の最短ルートです。

📖 FAQ(よくある質問)

不許可になった直後でも再申請できますか?

法律上はすぐに再申請することも可能です。

しかし、不許可理由が改善されていない状態で再申請しても「事情に変化なし」と判断され、再び不許可になる可能性が高いです。

特に収入・納税など経済的な理由が原因の場合は、1年程度の時間を置いて改善実績を積んでから再申請するのが望ましいです。

再申請の審査期間はどのくらいかかりますか?

再申請は初回よりも慎重に審査されるため、初回よりも時間がかかる傾向があります。

具体的には、初回が約1年半〜2年弱であった場合、再申請では2年以上かかることがあります。

入管はまず「不許可理由の改善」を確認してから本審査に入るためです。

前回と違う理由書を提出しても大丈夫ですか?

内容が異なること自体は問題ありませんが、前回と矛盾する説明は避ける必要があります。

説明内容が変わる場合は、「なぜ前回と違う説明になったのか」を明確に示す補足書を添付しましょう。

矛盾を放置すると、入管に「信ぴょう性に欠ける」と判断される恐れがあります。

不許可理由は入管で教えてもらえますか?

不許可通知書には概要が記載されますが、具体的な理由までは明示されません。

希望すれば、入管で口頭説明を受けることは可能です(電話やメールでは不可)。

ただし、説明担当者と実際の審査官が異なることが大半なため、曖昧な説明に留まるケースもあります。

明確な分析が難しい場合は、不許可となった申請内容を専門家に確認してもらい、どの点が問題と判断された可能性があるのか解釈してもらうことが有効です。

行政書士に依頼するメリットはありますか?

再申請は初回よりも専門的な判断が求められるため、専門家のサポートを受けるメリットは大きいです。

行政書士に依頼することで、- 不許可理由の分析

- 理由書の再構成

- 改善内容の説明方針の整理

がスムーズに行え、再不許可のリスクを減らすことができます。

費用は発生しますが、「1回で許可を得るための投資」として検討する価値があります。

最後に――永住許可申請で再申請を検討している方へ

再申請のタイミングや対策に迷っていませんか?

永住許可の再申請では、単に再提出するだけでは許可につながりません。不許可の原因を正確に把握し、改善を証明できる資料を整えることが重要です。誤った判断で早期に申請すると、再び不許可になるリスクもあります。

✅ 不許可の理由がはっきりしない

✅ 再申請の時期や必要書類がわからない

✅ 専門家に見てもらって再申請の許可の可能性を高めたい

このようなお悩みをお持ちの方は、下記のリンクから無料相談をご利用ください。

専門家があなたの状況に合わせて、許可の見通しや必要な対応などを丁寧にご案内します。

ご相談後、そのまま申請代行などをご依頼いただくことも可能です。

許可や審査遅延のリスクを減らし、準備の負担を大幅に軽減できるため、安心してお仕事や日常生活に専念していただけます。

迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。

📍初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

フォーム入力が面倒な方は、LINEでも簡単なご相談 (メール1回分)が可能です。

永住許可に関する当事務所のサービス

事務所案内

当事務所の理念や対応可能な相談内容、所在地、アクセスなどご案内します。

サービス紹介

永住許可申請は、専門行政書士にまるごとお任せください。

依頼の流れと料金案内

永住許可の申請代行について、依頼の流れと料金をご案内します。

永住許可に関する記事のピックアップ

高度専門職ビザから永住権への変更|申請条件と必要書類

高度専門職ビザから永住権への申請条件や必要書類をわかりやすく解説します。申請条件や主な必要書類に加え、審査期間や審査のポイントも紹介しています。

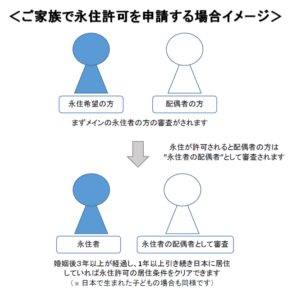

配偶者ビザからの永住許可申請|許可条件や必要書類、申請のポイント

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)から永住許可を申請する際は、婚姻期間・収入・納税状況などの条件を満たすことが重要です。本記事では、配偶者ビザと永住許可の違い、配偶者ビザで永住許可を取得するメリット、配偶者ビザから永住許可を取得するための条件や必要書類について解説します。

住民税や年金未納でも永住許可は取れる?審査への影響と対策ガイド

永住権の取得をお考えの方へ。住民税や年金に未納がある場合でも申請自体は可能ですが、審査では大きなマイナス評価となります。この記事では、永住許可申請における納税・年金未払いの影響や、不許可を避けるための対策について解説します。

技人国から永住ビザの取得方法と申請手続きガイド

技人国ビザから永住権取得を目指す方へ。申請に必要な条件や書類、審査で重視されるポイントをわかりやすく解説します。不許可を避けるためのチェックポイントも紹介します。

永住許可で10年の居住条件を大幅に緩和できる「みなし高度専門職」制度

みなし高度専門職を活用すれば、永住許可の居住要件を大幅に短縮可能に。制度の概要や通常の高度専門職との違い、要件緩和の仕組みや注意点をわかりやすく解説します。