永住許可申請の理由書とは?作成のポイントと具体的な記載内容を解説

理由書は、単に「日本に住みたい理由」を書くだけではありません。これまでの経歴や生活状況、納税・収入など、永住許可の条件を満たしていることを具体的に示す必要があります。

永住許可申請は、ビザ申請と異なり原則として書面審査のみで行われます。そのため、提出書類の内容が審査結果を大きく左右します。理由書の記載不足や不適切な表現は、不許可や再申請の原因となることもあります。

そこで本記事では、永住許可申請を予定しており「理由書の書き方がわからない」「何をアピールすればよいのか迷っている」と感じている外国人の方に向けて、理由書に盛り込むべきポイントや作成時の注意点をわかりやすく解説します。

なお、具体的な文例は掲載していません。なぜなら、申請者ごとに状況が異なり、個別対応が求められるからです。汎用的な文面を流用すると、かえって審査官の心証を損ね、不許可となるリスクが高まる恐れがあります。

永住ビザの申請をご自身で行う場合には、本記事を通じて理由書の基本的な考え方を理解し、ご自身の状況に即した内容で作成するようにしてください。

ただし、永住許可では入管もチェックリストを公開していますが、それでも許可条件を誤解されている方が少なくなく、誤った判断が不許可につながるケースも見られます。入管への問い合わせは電話がつながりにくく、申請当日は長時間待たされることもあります。

調べものや手続きにかかる時間と労力を考えると、安心して進めるために専門家のサポートを受けることも有効な選択肢の一つです。

当事務所では、永住許可申請に関するご相談から申請書類の作成・申請代行まで幅広くサポートしています。「理由書は何をどう書けばよいのか」と迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。

「いきなり依頼するのは不安」という方のために、お試しとして初回無料相談をご用意しています。

無料相談では、状況を整理して許可の見通しや申請時に押さえるべきポイントをご案内します。

▶ 初回無料相談のお申し込みはこちら

※永住許可の審査基準は2022年頃から大きく変化しており、従来とは異なる点が多くありますのでご注意ください。

1️⃣ 永住許可の取得要件の確認

永住許可を取得するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

📌【永住許可の要件】

- 素行が善良であること

- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

1.「素行が善良であること」

「素行が善良であること」については、法務省が作成した永住権に関するガイドラインで「日本の法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」と規定されています。

そのため、窃盗などの犯罪行為はもちろん、軽微な交通違反であっても回数が多いと「素行が善良」とは判断されない可能性があります。 一般的に、審査対象期間内に交通違反が5回以上あると不許可になるリスクが高いと考えられます。

2.「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」

「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」についても、ガイドラインでは「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」とされています。

つまり、生活保護を受けることなく、自立した生活ができることが求められます。 そのため、職業・年収・保有資産などが審査の対象になります。

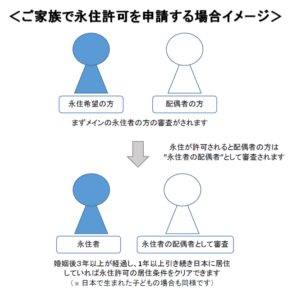

なお、永住許可の場合、この独立生計条件は申請する方だけでなく、配偶者の方等の状況も含めた世帯単位で判断されます。そのため、永住許可の申請者の方の年収が低くとも、配偶者の方の年収が高い場合には許可されるケースもあります。

また、この独立生計要件は申請者本人だけでなく、配偶者の収入なども含めた「世帯単位」で判断されます。そのため、申請者本人の収入が低くても、配偶者の年収が十分に高い場合には許可されるケースもあります。

3.「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」

「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」については、ガイドラインで次のように規定されています。

- 引き続き10年以上日本に在留していること(このうち、5年以上は就労資格または居住資格であること)

- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと

- 納税・公的年金・公的医療保険の保険料納付などの義務を適切に履行していること

特に、公的義務の履行については非常に厳しく審査されます。

現在では納税・年金・健康保険料の支払い義務を一度でも滞納した場合は、不許可になる可能性が極めて高いです。

なお、帰化申請では「後からでも納付していれば問題なし」とされる場合がありますが、永住許可申請では「遅れて納付した場合」も不許可の要因となるため、特に注意が必要です。

もし、過去に期限後納付がある場合は、審査対象期間から外れるまで待ってから申請する方がよいでしょう。

2️⃣ 永住許可申請の理由書に記載すべき事項

理由書には、日本に永住を希望する理由に加えて、上記の永住許可要件を満たしていることを具体的に説明する必要があります。そのため、以下の項目を明確に記載することが求められます。各項目をクリック(またはタップ)すると、すぐにそのセクションへ移動します。

📌【永住許可申請の理由書に記載すべき事項】

これらの内容を、A4用紙1~2枚にまとめて作成します。理由書は日本語で作成するのが原則で、パソコン・手書きのどちらでも問題ありません。

当事務所では、パソコンで作成した後、ご本人に署名をいただく形式を推奨しています。

以下、記載する内容それぞれにつき簡単に解説していきます。

【補足:日本人配偶者の方の永住申請】

厳密に言えば、日本人配偶者の方が永住申請を行う場合、理由書は必須書類には含まれていません。しかし、実際には後から追加資料として提出を求められることが多いため、事前に準備しておくことをおすすめします。

1. 来日してから今日までの経緯

来日してから現在までの経緯を記載します。この部分は、履歴書のような形式で時系列に沿って書くと分かりやすいでしょう。

特に「どの時点から記載しなければならない」という決まりはありませんが、一般的には最終学歴から職歴までを記載するのが望ましいです。その際、期間に空白が生じないよう注意してください。

この項目では、継続的な在留歴があることを明確に示し、居住要件を満たしていることをアピールすることが重要です。

【過去の申請書類との整合性に注意】

永住許可申請で特に注意すべき点の一つが、過去に提出した申請書類との整合性です。

永住許可が不許可になる理由として多いのが、過去に提出した書類の内容と、今回の申請書類の内容に相違があるケースです。そのため、可能な限り過去に提出した申請書類を確認し、一貫した内容で記載することをおすすめします。

万が一、過去の申請書類に誤りがあった場合は、正直に訂正し、経緯を説明する方がリスクを最小限に抑えられるでしょう。誤った情報を訂正せずに提出すると、不審に思われる可能性が高くなるため、正確な情報を記載し、適切な補足説明を加えることが重要です。

ー注意 ー

AIやGoogle検索、自動翻訳を含むネット上の情報は、古い内容や不正確な記載、表現の違いによって誤解が生じる場合があります。

必ず最新の公式情報を確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが大切です。

【永住許可の理由書作成に不安がある方へ】

理由書の記載内容次第で結果が変わることもあります。不許可リスクを減らし、審査官に伝わる理由書をご提案します。

無料相談では許可の見通しや必要な対応をご案内しています。お気軽にご相談ください。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

ご希望があれば、理由書の作成から申請手続きまで一貫してサポートします。。

【永住許可の理由書作成に不安がある方へ】

理由書の記載内容次第で結果が変わることもあります。不許可リスクを減らし、審査官に伝わる理由書をご提案します。

無料相談では許可の見通しや必要な対応をご案内しています。お気軽にご相談ください。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

ご希望があれば、理由書の作成から申請手続きまで一貫してサポートします。

2. 現在の勤務先や仕事の内容のほか生活の状況について

現在所持しているビザの種類や、勤務先・役職・仕事内容・月収・年収について具体的に記載します。入社してからの年数や職場での人間関係についても触れると、継続的な就労の安定性を示すことができるため、記載することをおすすめします。

この項目では、「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」という永住許可の要件を満たしていることをアピールすることが目的です。

■仕事内容の説明はわかりやすく

仕事内容を説明する際は、専門用語を多用せず、分かりやすい言葉で記載することが大切です。永住許可の審査は審査官が個別に判断するため、審査官にとって分かりやすい内容にすることが、審査をスムーズに進めるポイントになります。

特に、業界特有の専門用語を多用すると、業務の内容が正しく伝わらない可能性があるため注意しましょう。分かりやすく説明することで、審査官の理解を得やすくなり、良い印象を与えることができます。

■結婚・家族構成・住居についても記載

また、結婚の有無や子どもの有無、大まかな住居の場所、所有か賃貸かといった住居の情報も記載すると、生活の安定性を示すことができます。永住許可の審査では、生活の基盤がしっかりしていることも重要視されるため、安定した家庭環境があることを伝えると、審査において有利に働く可能性があります。

3. 預貯金や保有資産

基本的に、定期的な安定収入がある場合には、預貯金や保有資産の有無が厳しく問われることはありません。入国管理局の審査では、「現在の資産額」よりも、「継続的な収入があり、安定した生活を送ることができるか」が重視される傾向にあります。

しかし、永住許可の要件には「将来において安定した生活が見込まれること」という項目があるため、預貯金や保有資産がある場合には、それを積極的に記載しても問題ありません。ただし、詳細に記載する必要はなく、簡潔に書くだけで十分です。

【資産のアピールは慎重に】

注意すべき点として、申請直前に預貯金を大幅に増やす行為は避けるべきです。例えば、審査直前に大きな金額を口座に入金すると、入国管理局から「一時的な資産の増加ではないか」と疑われる可能性があります。そのため、実際に保有している資産を自然な形で記載し、無理にアピールしすぎないことが重要です。

4. 年金や健康保険等の支払い状況

前述のように、近年の傾向として、永住許可の審査では年金や健康保険の納付状況が厳しくチェックされるようになっています。特に、2024年3月の閣議決定では、「永住者の在留資格を持つ外国人が税や社会保険料を納めない場合、永住許可を取り消せるようにする規定」が含まれていました。

こうした状況を踏まえると、年金や健康保険の適正な納付状況を示すことが、永住許可の審査を通過するための重要なポイントとなります。この部分の記載でも、「永住が日本国の利益に合致する」という条件を満たしていることを明確に示す必要があります。

【審査対象となる期間】

- 住民税や国税 → 直近5年間

- 年金や健康保険 → 直近2年間

会社員として厚生年金や健康保険に加入していた場合、通常は問題ありません。しかし、自営業の方や、会社を退職後に国民年金や国民健康保険を自己納付していた場合には、念のため「ねんきんネット」などを活用し、納付状況を確認することをおすすめします。

【納付期限後の支払いに注意】

たとえ納付済みであっても、納付期限を過ぎていた場合には、永住許可審査において大きなマイナス評価となる可能性があります。そのため、過去に納付遅延があった場合は、申請のタイミングを遅らせ、該当する期間が審査対象外になるまで待つことも検討すべきでしょう。

5. 永住権を取得したい理由

日本に永住したい理由を書いていきます。その際は以下のような点を盛り込むと良いでしょう。

- 現在の状況から、なぜ永住を考えるようになったのか

- 日本のどのような点が魅力的だと感じているのか

- 今後、日本でどのように生活していきたいのか

具体的なエピソードを交えて説明すると、より説得力が増します。ただし、熱意を伝えることは重要ですが、長くなりすぎないように注意しましょう。 簡潔かつ明確に、自分の想いを伝えることが大切です。

6. 身元保証人に関する説明

身元保証人に関する事柄を書きます。永住許可申請における「身元保証人」は、民法上の保証人のように金銭的な返済義務や法的責任を負うわけではありません。

しかし、日本で安定した社会的地位を持つ方が身元保証人になることで、申請者に対する社会的信用が高まり、審査にも良い影響を与える可能性があります。

理由書に記載する際は、次の点を明確にしましょう。

- 身元保証人として適格性があること(職業など)

- 申請人との具体的な関係性(家族、雇用主、知人など)

- 申請者が日本で生活するうえで、必要に応じて支援する意思があること

これらを丁寧に示すことで、申請全体の信用度を高めることができます。

最後に――理由書の記載内容次第で審査結果が大きく変わることはご存じですか?

当事務所では、永住許可申請の理由書を作成する際、これらのポイントを踏まえながら、申請者の状況に応じた最適な内容に仕上げています。

永住許可の理由書を作成するうえで最も参考になるのは、法務省が発行する「永住許可に関するガイドライン」の最新版です。 このガイドラインは定期的に改訂されるため、申請時には最新の内容を必ず確認することをおすすめします。なお、本記事は令和5年12月1日改訂版に基づいて作成しています。

本ページでは永住許可の理由書の書き方について解説しましたが、永住許可など一部の申請では、理由書の内容が審査結果に大きく影響する場合があります。

✅ 何をどこまで書けばよいのかわからない

✅ 審査官が重視するポイントを知りたい

✅ 不許可リスクを減らして申請したい

このようなお悩みをお持ちの方は、下記のリンクから無料相談をご利用ください。

専門家があなたの状況に合わせて、許可の見通しや必要な対応などを丁寧にご案内します。

ご相談後、そのまま申請代行などをご依頼いただくことも可能です。

許可や審査遅延のリスクを減らし、準備の負担を大幅に軽減できるため、安心してお仕事や日常生活に専念していただけます。

迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。

📍初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

フォーム入力が面倒な方は、LINEでも簡単なご相談 (メール1回分)が可能です。

永住許可に関する当事務所のサービス

事務所案内

当事務所の理念や対応可能な相談内容、所在地、アクセスなどご案内します。

サービス紹介

永住許可申請は、専門行政書士にまるごとお任せください。

依頼の流れと料金案内

永住許可の申請代行について、依頼の流れと料金をご案内します。

永住許可に関する記事のピックアップ

永住許可申請の最新審査傾向とは?審査基準と注意点

永住許可申請の審査は年々厳しくなっています。この記事では、最新の審査基準や傾向をわかりやすく解説。不安を感じている方も、事前にポイントを把握することでリスクを減らし、スムーズな申請につなげられます。

永住許可の再申請|不許可後に出し直すときの注意点とデメリット

永住許可申請が不許可になっても、不許可事由を改善すれば再申請は可能です。本記事では、不許可通知で確認すべきこと、再申請のデメリット、再提出時に注意すべきポイントを解説します。

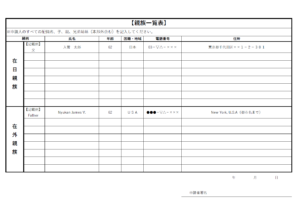

永住許可申請に必要な親族一覧表とは|書き方と注意点

2024年11月13日から永住許可申請で新たに必要となった「親族一覧表」について、書き方や記入例、作成時の注意点をわかりやすく解説します。記載漏れや誤記は審査に影響する可能性があるため要注意です。

永住許可申請の最新審査傾向とは?審査基準と注意点

永住許可申請の審査は年々厳しくなっています。この記事では、最新の審査基準や傾向をわかりやすく解説。不安を感じている方も、事前にポイントを把握することでリスクを減らし、スムーズな申請につなげられます。