ビザ申請の結果通知書の見方|許可・不許可の確認ポイント

ビザ申請では「申請は終わったけれど、いつ・どんな形で結果が届くのか分からない」「ハガキが届いたけれど、許可なのか不許可なのかはっきり書かれていない」――こうした不安や疑問の声は少なくありません。

※クリックすると画像が拡大

特に初めてのビザ申請や更新を経験する方にとっては、通知内容の読み取り方や次に何をすべきかを判断するのは難しいものです。さらに、通知の種類によっては「結果通知書」ではなく「資料提出通知書」が届くこともあり、その場合は追加の書類提出が必要となります。こうした違いを正しく理解していないと対応が遅れ、審査が長引いたり、場合によっては不許可となる可能性もあります。

本記事では、これからビザ申請を行う方や、すでに申請を終えて結果を待っている外国人の方に向けて、入管から届く通知書の種類や内容、そして通知を受け取った後に取るべき対応について、ビザ申請の専門家の視点からわかりやすく解説します。

申請済みの方はもちろん、これから申請を予定している方にとっても、「結果がいつ、どのように届くのか」を知っておくことは、申請を進める上で大切なポイントです。

なお、ビザ申請をご自身で行う場合には多くの情報を自分で調べる必要があります。「この内容で本当に大丈夫だろうか」といった不安がつきまとうことも少なくありません。また、入管への問い合わせは電話がつながりにくく、申請当日は長時間待たされることもあります。

調べものや手続きにかかる時間と労力を考えると、安心して進めるためには、専門家のサポートを受けることも有効な選択肢の一つです。

当事務所では、ビザ申請に関するご相談から申請書類の作成・申請代行まで幅広くサポートしています。「審査期間がどのくらいかかるのか」「資料提出通知書が届いたがどうすれば良いか」と迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。

いきなり依頼するのは不安」という方のために、お試しとして初回無料相談をご用意しています。

無料相談では、状況を整理して必要な対応をお伝えします。

▶ 初回無料相談のお申し込みはこちら

なぜ通知書には許可・不許可が明記されないのか?

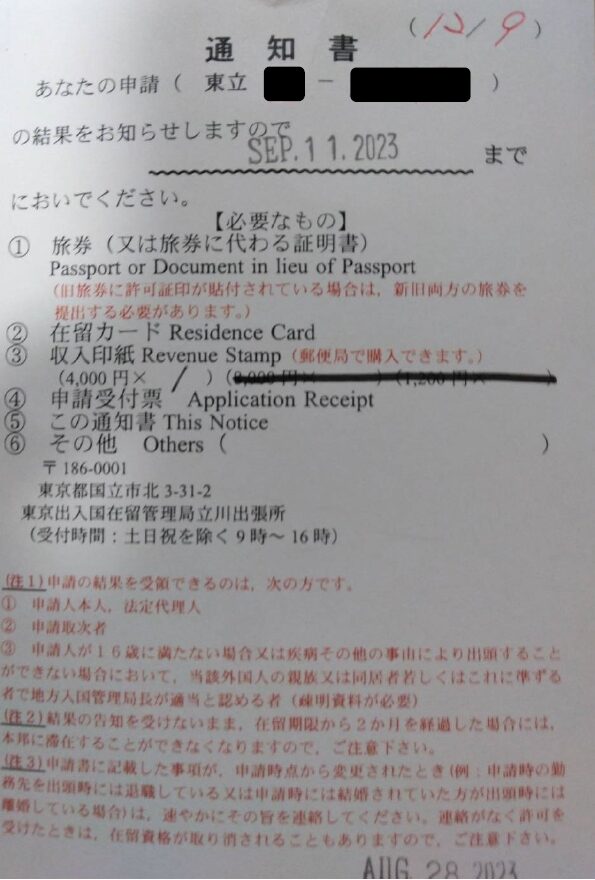

このような書き方には理由があります。「不許可」と明確に書いてしまうと、申請人の方が日本国内で逃亡する恐れがあるためです。そのため、通知書では意図的に曖昧な表現がされています。とはいえ、完全ではありませんが、通知書から許可か不許可かを判断するポイントがあります。

📌 許可・不許可の判断ポイント

通知書の【必要なもの】欄に注目してください。一般的に、この欄に収入印紙4,000円(※2025年4月1日申請分より6,000円)という項目があり、そこに「1」などの枚数が記載されている場合は、許可されている可能性が高いと考えられます。

不許可の場合、申請人に変更や更新の費用となる収入印紙を購入させる必要がないため、通知書の【必要なもの】欄に収入印紙の欄に枚数が記載されないことが一般的だからです。

ただし、すでに在留期限が過ぎていて特例期間に入っている場合には出国準備の「特定活動」ビザへの変更費用として収入印紙が必要になるケースがあります。この点には十分ご注意ください。画像は実際に更新申請が許可された際の結果通知書の例です。ご依頼者様の許可をいただき掲載しています。

入管は、不許可の場合でも申請者本人に理由を詳細に説明する義務を負っているわけではありません。

しかし、不許可の結果を伝えたり、大まかな不許可原因や今後の手続きについて説明するために、不許可の場合には本人が来るよう促す文言がスタンプなどで追加の文言が記載されることが一般的です。

ほかにも「13~15時の範囲で」などの時間指定がされている場合には不許可の可能性を示すサインになることがあります。

通知書を受け取った後の手続き

⚠️ 通知書を持参する際の注意点

この通知書と、そこに記載された必要書類を持参し、指定された期日までに入管窓口へ行くことで、新しい在留カードの交付を受けることができます。これにより、在留資格の更新または変更手続きが完了します。

申請したのが在留資格の変更申請や更新申請の場合、在留カードの受取り時に入管で法定手数料の支払いが必要です。手数料は、在留カード受け取り時に入管で配布される「手数料納付書」に収入印紙を貼付して納付します。

しか、収入印紙を購入せずに通知書だけを持参してしまう方が非常に多いのが実情です。その場合、入管から「収入印紙を購入して再度お越しください」と指示され、手続きに余分な時間がかかってしまいます。収入印紙は郵便局などで購入できますので、来庁前にあらかじめ用意しておくと良いでしょう。

■在留資格認定証明書交付申請の場合

在留資格認定証明書交付申請の場合、申請人は日本国外にいるため、入管側としても「逃亡のおそれ」がありません。

そのため、不許可となった際には「不交付」と明記された在留資格認定証明書不交付通知書が交付されます。

一方で、許可となった場合には、A5サイズの在留資格認定証明書が送付されます。

このように、変更申請や更新申請と比べると、結果の通知方法がより明確で分かりやすいのが特徴です。

■資料提出通知書が届いた場合

また、このようないわゆる結果通知書ではなく「資料提出通知書」が届く場合があります。次はこの「資料提出通知書」について記載いたします。

ー注意 ー

AIやGoogle検索、自動翻訳を含むネット上の情報は、古い内容や不正確な記載、表現の違いによって誤解が生じる場合があります。

必ず最新の公式情報を確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが大切です。

結果通知や審査の流れに不安がある方へ――

「通知が来ないのは大丈夫?」と感じたら、今のうちにご相談ください。気になる点を専門家が個別に確認し、今後の対応方針をわかりやすくお伝えします。

まずは無料相談でご不安な点や現在の状況を整理してみてください。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

ご希望があれば、必要な対応についてサポートいたします。

結果通知や審査の流れに不安がある方へ――

「通知が来ないのは大丈夫?」と感じたら、今のうちにご相談ください。気になる点を専門家が個別に確認し、今後の対応方針をわかりやすくお伝えします。

まずは無料相談でご不安な点や現在の状況を整理してみてください。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

ご希望があれば、必要な対応についてサポートいたします。

資料提出通知書とは|注意点と具体例

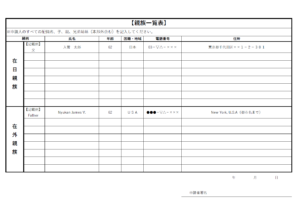

ビザ申請の手続き中、申請直後や審査終盤に「職務内容説明書」や「1日のスケジュール」などの追加書類を求める「資料提出通知書」が入管から届くことがあります。

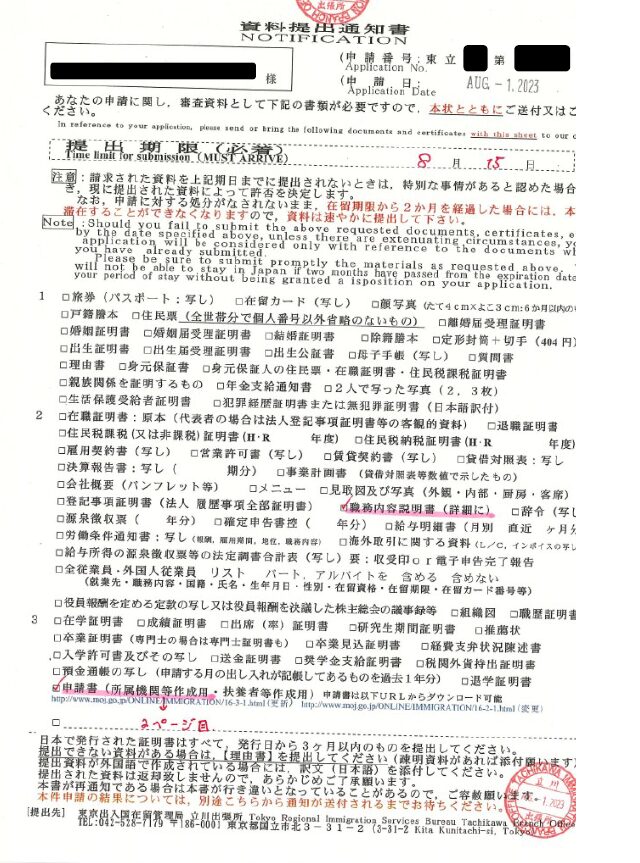

画像は実際に届いた通知書の例で、ご相談者様の許可をいただき掲載しています。ただし、通知書の形式は申請先によって異なります。例えば、品川入管の在留資格認定証明書交付申請に関する通知は、よりシンプルな形式となっています。

この通知書は、審査官が提出された書類を審査をする際、提出済みの資料についてもっと説明がほしいと判断した時や、申請した内容について立証してほしい時などに追加の資料を求めるために送られてくる通知書です。

※クリックすると画像が拡大

言い換えれば、条件を満たすことを証明する書類が不足している、もしくは審査官が申請内容について何らかの疑問をもっている状態ということになります。

良く誤解があるのですが、「資料提出通知書」が届いたからと言って不許可の可能性が高いわけではありません。不許可の場合にはそもそもこのような通知が来ることはありません。むしろ、審査側が”許可を出したいがそのためにはこの書類を出してほしい”と考えているととらえて良いでしょう。

注意点

提出期限を守ることの重要性

資料提出通知書には必ず提出期限が記載されています。通常は通知が発送されてから2週間程度ですが、この中には通知が送付されるまでの2日間も含まれているため、実際に準備できる期間は約10日間程度となります。

したがって、追加資料の準備は時間との勝負になります。資料の提出が間に合わない場合は、事前に入管へ連絡を入れる必要があります。ただし、審査部門への電話は非常に繋がりにくいことがありますので注意が必要です。

不許可になるリスク

追加資料を適切に提出しなかった場合や、提出期限を過ぎてしまった場合は、不許可となる可能性が非常に高くなります。

一度不許可となると、再申請時には前回の不許可理由も考慮されるため、審査期間が長引くだけでなく、前回の申請内容が改善されたかどうかについても厳格に確認されることになります。

このような事態を避けるためにも、追加資料の提出は極めて重要です。

追加資料の具体例

一例として就労ビザに関する申請で実際に資料提出通知書が届いた場合、特に提出を求められることが多いものが次の2つです。

【例1】職務内容説明書

就労ビザの申請でよく求められる書類の1つです。以下のような場合に求められることがあります。

- 転職時に「雇用理由書」を添付していない場合

- 学歴と職務内容の関連性が明確でない場合

- 申請された職務内容が法令に適合しているか疑問を持たれた場合

- 職務内容に現場作業が含まれている可能性がある場合

この書類の提出が求められた場合には、今回の申請が職務内容として適正であり、要件を満たしているかを再度確認する必要があります。要件を満たしている場合は、それを具体的に示す書面を作成し、審査官に提出することが重要です。

例えば、実際に内勤業務を行っている証拠として、外国人本人が作成した請求書などの資料(作成者名が外国人本人であるもの)などの書類を併せて提出することで、申請内容の信頼性を高めることができます。

【例2】一日のスケジュール

「1日のスケジュール」が求められるのは申請した外国人の方の業務量が十分にあるかに疑問を持たれた場合です。この場合には、具体的なスケジュールを記載したものを提出し、業務量が十分にあることをアピ-ルしていきます。なお、1日ではなく1週間単位のスケジュールを求められることもあります。

審査期間への影響

追加資料を提出した場合、審査完了までの期間が通常より3~4週間は延長されます。そのため、迅速かつスムーズに提出を行うことが重要です。

最後に――申請結果の通知で不安を感じている方、またはこれから申請を予定している方へ

「結果通知書が届いたけど意味がわからない」「まだ通知が届かないけれど大丈夫?」――そんな不安を抱える方は少なくありません。通知内容や時期によっては、今後の対応次第で許可に近づけるケースもあります。

✅ 結果通知の意味や流れを知りたい

✅ 「資料提出通知書」が届いて不安

✅ 不許可にならないよう、今のうちに確認しておきたい

このようなお悩みをお持ちの方は、下記のリンクから無料相談をご利用ください。

ご状況を踏まえて、必要な対応について丁寧にご案内します。

ご相談後、そのまま申請代行などをご依頼いただくことも可能です。

許可や審査遅延のリスクを減らし、準備の負担を大幅に軽減できるため、安心してお仕事や日常生活に専念していただけます。

迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

※ フォーム入力が面倒な方は、LINEでも簡単なご相談(メール1回分)が可能です。

ビザ申請の基礎知識や手続きに関する記事のピックアップ

ビザ申請に関する手続き(6)資格外活動許可申請

資格外活動許可申請の概要や手続きの流れ、必要書類を詳しく解説。在留資格で認められていない活動を行う際の注意点や許可の基準、申請時のポイントも紹介します。

ビザ申請に関する手続き(4)在留資格取得許可申請

在留資格取得許可申請は、日本で出生した外国人や日本国内で国籍を離脱した方が、日本に引き続き滞在するために必要な手続きです。対象となるケース、申請方法、関係する届出について詳しく解説します。

在留資格認定証明書の電子化について

在留資格認定証明書(COE)の電子化制度が始まりました。これにより郵送が不要となり、申請や受領の手間が大きく軽減されます。この記事では、COE電子化のメリット・デメリットを整理し、申請者が注意すべきポイントをビザ申請の専門家がわかりやすく解説します。

Procedures After Termination of SOFA Status: Visa Application Process and Important Considerations

For those who wish to continue staying in Japan after leaving the U.S.-Japan Status of Forces Agreement (SOFA), this guide explains the visa application process and key points in an easy-to-understand manner.