介護職で外国人を雇用するには?必要なビザと取得条件を徹底解説

高齢化の進展に伴い介護サービスの需要は年々増加し、現場では慢性的な人手不足が深刻化しています。こうした中、外国人介護人材の受け入れに注目が集まり、多くの事業所が採用に踏み出しています。

一方で「どのビザで採用できるのか」「実務経験や日本語能力に条件はあるのか」など、制度の複雑さに不安を抱く担当者の方も少なくありません。要件を満たしていなければ許可は下りないため、事前の確認と準備が不可欠です。

本記事では、介護職での外国人採用を検討する企業・施設の採用担当者の方に向けて、主な在留資格(介護、特定技能、EPA等)の違いと取得要件、申請時の注意点をわかりやすく解説します。「自分で進めたいが、正しく申請できるか不安」という方も、まずは全体像の把握から始めてみてください。

ただし、介護職の就労ビザでは、雇用理由書は申請者の状況に合わせて職務内容の記載を調整する必要があり、経験のない方にとっては作成のハードルが高い書類になるといえます。入管への問い合わせは電話がつながりにくく、申請当日は長時間待たされることもあります。

調べものや手続きにかかる時間と労力を考えると、安心して進めるためには、専門家のサポートを受けることも有効な選択肢の一つです。

当事務所では、就労ビザ申請に関するご相談から申請書類の作成・申請代行まで幅広くサポートしています。「介護職での雇用履修所には何をどのように記載すれば良いのか」と迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。

「いきなり依頼するのは不安」という方のために、お試しとして初回無料相談をご用意しています。

無料相談では、状況を整理して許可の見通しや申請時に押さえるべきポイントをご案内します。

▶ 初回無料相談のお申し込みはこちら

📌 介護職で取得可能な在留資格

各在留資格をクリック(またはタップ)すると、そのセクションへ移動します。

| 在留資格(ビザ) | 概要・対象となる外国人 |

|---|---|

| 在留資格「介護」 | 介護福祉士の資格を取得した外国人 |

| 特定技能 | 介護現場で一定の技能を持つ外国人 |

| EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者 | インドネシア・フィリピン・ベトナムからの受け入れ |

| 技能実習(育成就労) | 介護分野での技能を習得するための実習生 |

| 身分系在留資格(永住者・日本人の配偶者等) | 就労制限なくすべての業務に従事可能 |

1️⃣ 在留資格「介護」

日本では高齢化の進行に伴い、介護業界の人材不足が深刻な問題となっています。その解決策の一つとして、外国人介護人材の受け入れが積極的に進められています。

その中で、最も安定した長期雇用が可能な在留資格が「介護」ビザです。これは、外国人が介護福祉士の資格を取得し、日本の介護施設で働くための在留資格であり、一定の条件を満たすことで取得が可能となります。

本記事では、「介護」ビザの対象者、取得条件、業務内容、注意点などを詳しく解説します。

在留資格「介護」とは?

在留資格「介護」は、介護福祉士の資格を持つ外国人が、日本の介護施設で介護業務に従事するためのビザです。この資格を持つことで、訪問介護を含む幅広い介護業務に従事することができ、長期間の就労が可能になります。

在留資格「介護」の対象者

- 日本国内の介護福祉士養成施設(専門学校など)を卒業し、介護福祉士の資格を取得した外国人

- 技能実習や特定技能で介護職として3年以上の実務経験を積み、介護福祉士試験に合格した外国人

取得の2つのルート

外国人が「介護」ビザを取得するためには、主に2つのルートがあります。

- 外国人留学生が日本の介護福祉士養成施設で2年以上学び、介護福祉士国家試験に合格する

- 技能実習または特定技能で3年以上の実務経験を積み、介護福祉士試験に合格する

- 技能実習の場合、実習を良好に修了する必要があり、実習期間中の在留資格の変更は不可

介護職での業務内容

【主な業務内容】

- 身体介護(食事・入浴・排泄の介助など)

- 生活支援(掃除・洗濯・買い物支援など)

- 介護記録の作成・家族との連携

- 介護施設でのチームケア業務

訪問介護が可能な在留資格は、「介護」ビザと「身分系在留資格(永住者・日本人の配偶者等)」のみです。そのため、特定技能や技能実習では訪問介護に従事することができません。

※2025年4月から特定技能の在留資格で訪問介護に従事できるようになりました。

在留資格「介護」の取得条件

介護福祉士の資格取得が必須

「介護」ビザを取得するには、介護福祉士の国家資格を取得していることが前提となります。

日本語能力の要件

- 日本語能力試験(JLPT)N2以上が必要

- N2レベルは、新聞記事を読んで理解できる、日本語を母語とする人と自然な会話ができるレベル

- 介護現場では、高齢者や同僚との円滑なコミュニケーションが求められるため、高い日本語能力が必要

雇用契約の締結

- 日本の介護施設と雇用契約を結んでいることが必要

在留資格「介護」のメリットと注意点

【メリット】

- 長期間の就労が可能(在留資格の更新が可能)

- 訪問介護を含め、幅広い介護業務に従事できる

- 特定技能・技能実習と異なり、業務範囲の制限がない

- 正社員として働くことができ、安定した雇用が期待できる

【注意点】

介護福祉士の資格を取得するためには、日本語能力だけでなく、専門知識の習得や実務経験が必要です。

- 介護福祉士の資格取得が必須なため、取得までに時間がかかる

- 介護福祉士養成施設に入学するためには、日本語能力試験(JLPT)N2以上が求められるため、入学のハードルが高い

- 介護福祉士国家試験を受験するために、養成施設の卒業や数年単位の実務経験が必要

- 技能実習や特定技能から移行する場合、3年以上の実務経験が必要

そのため、外国人にとって「介護」ビザを取得することは容易ではなく、対象者も限られるのが現状です。

ー注意 ー

AIやGoogle検索、自動翻訳を含むネット上の情報は、古い内容や不正確な記載、表現の違いによって誤解が生じる場合があります。

必ず最新の公式情報を確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが大切です。

【介護施設の採用担当者さまへ】ビザ申請の負担、すべてお任せいただけます。

介護分野では複数の在留資格があり、選択を誤るとやり直しになることもあります。

「他の業務も忙しく、申請まで手が回らない」そんな方に、専門家がビザ取得までを一括サポートします。まずは無料相談でご不安な点や現在の状況を整理してみてください。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

ご希望があれば、雇用理由書の作成から申請手続きまで一貫してサポートします。

【介護施設の採用担当者さまへ】

介護分野では複数の在留資格があり、選択を誤るとやり直しになることもあります。「他の業務も忙しく、申請まで手が回らない」そんな方に、専門家がビザ取得までを一括サポートします。まずは無料相談でご不安な点や現在の状況を整理してみてください。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

ご希望があれば、雇用理由書の作成から申請手続きまで一貫してサポートします。

2️⃣ 特定技能

日本の介護業界は、高齢化の進行に伴い深刻な人材不足に直面しています。その対策の一環として、外国人労働者を受け入れるための在留資格「特定技能(1号)」が2019年に創設されました。

特定技能(1号)」は、介護分野で一定の技能を持ち、日本語で基本的なコミュニケーションが取れる外国人が、日本の介護施設で働くことを可能にする在留資格です。

本記事では、特定技能(1号)の取得条件、業務範囲、注意点、雇用時のコストなどを詳しく解説します。

特定技能(1号)とは?

「特定技能」は、人材不足が特に深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。

介護分野も「特定技能」の対象分野の1つであり、この在留資格を取得すれば、訪問介護を除く介護施設での業務に従事することが可能になります。

※2025年4月から特定技能の在留資格で訪問介護に従事できるようになりました。

特定技能(1号)の対象者と取得条件

【対象となる外国人】

- 介護分野における技能試験と日本語試験に合格した外国人

- 介護分野の技能実習2号を修了した外国人

- 介護福祉士養成施設を修了した外国人

- EPA(経済連携協定)介護福祉士候補者として4年間の就労・研修を適切に修了した外国人

【特定技能(1号)の取得条件(外国人側)】

以下のいずれかを満たすことで、「特定技能(1号)」を取得できます。

- 介護技能評価試験と日本語能力試験(JLPT)N4以上に合格する

- 介護分野の技能実習2号を修了する(試験免除)

- 介護福祉士養成施設を修了する

- EPA介護福祉士候補者として4年間の研修・就労を修了する

【特定技能(1号)の取得条件(雇用先の条件)】

- 日本の介護施設と雇用契約を結ぶこと

- 「外国人支援体制」を整備し、必要なサポートを提供すること(詳細は後述)

特定技能(1号)で従事できる業務

特定技能(1号)では、訪問系サービスを除く介護業務に従事することが可能です。

【主な業務内容】

- 身体介護(食事・入浴・排泄の介助など)

- 生活支援(掃除・洗濯・買い物支援など)

- 介護施設での一般的な介護業務

- 夜勤業務や服薬介助も可能

訪問介護は、利用者とのコミュニケーションが高度に求められるため、特定技能(1号)では認められていません。

※2025年4月から特定技能も訪問介護が可能になりました。

特定技能(1号)のメリットと注意点

【メリット】

- 介護福祉士資格がなくても働ける

- 最長5年間の在留が可能(5年以上の更新は不可)

- 一定の日本語力と介護技能を持っているため、即戦力として期待できる

【注意点】

- 5年後に在留資格「介護」に切り替えないと継続就労できない

- 雇用主には「外国人支援体制」の整備が求められる

企業側の負担と外国人支援体制の義務

外国人支援体制の義務とは?

特定技能(1号)で外国人を雇用する場合、雇用主には「外国人支援体制」を整備する義務が課されます。

- 生活支援(住居の確保、銀行口座の開設サポートなど)

- 職場環境の整備(業務指導、苦情相談窓口の設置)

- 日本語学習の支援(日本語能力向上のための学習機会の提供)

企業が直接支援を行うことが難しい場合、「登録支援機関」に委託するのが一般的です。

支援業務の委託にかかるコスト

- 採用時の費用:30万~40万円

- 月々のランニングコスト:2万~4万円

国外から外国人を採用する場合の追加コスト

国外から採用する場合、さらに以下の費用が発生します。

- 送り出し機関への手数料

- 入国時の渡航費用

- 生活支援のための追加費用

そのため、多くの企業は国内で既に特定技能のビザを持つ外国人を採用するケースが一般的です。

5年後のキャリアパス|在留資格「介護」への切り替え

特定技能(1号)の在留期間は最長5年ですが、5年を経過すると、他の在留資格へ切り替えないと日本で働き続けることができません。引き続き日本に滞在したい場合は、在留資格「介護」への変更が現実的な選択肢となります。

- 特定技能で5年間働いた外国人が、介護福祉士国家試験に合格すれば、「介護」ビザへ変更可能

- 「介護」ビザに切り替えることで、在留期間の更新が可能となり、長期的な就労ができる

- 訪問介護にも従事できるようになる

そのため、「特定技能(1号)」の外国人を雇用する際は、長期的に介護職に従事してもらうために、「介護」ビザへの移行を見据えた育成プランを考えることが重要です。

4️⃣ 技能実習

日本では、開発途上国の人材を受け入れ、日本の技術や知識を移転することを目的とした「技能実習制度」が導入されています。介護分野もその対象となっており、外国人が日本の介護施設で実習を受けながら介護技術を学ぶことが可能です。

しかし、技能実習制度は2027年頃を目途に「育成就労」制度へ移行する予定であり、今後の運用には変更が見込まれます。

技能実習制度とは?

技能実習制度は、開発途上国の外国人を日本に受け入れ、日本の技術や知識を学んでもらうことで、帰国後にその技術を活かし、母国の発展に貢献することを目的とした国際貢献制度です。

技能実習生は、日本語教育や講習を受けた後に、実習実施者(受け入れ企業)と雇用契約を結び、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)を通じて実践的な技能を習得します。

この制度では、「技能実習1号」「技能実習2号」「技能実習3号」と段階的に進む仕組みになっており、最長5年間の在留が可能です。

また、「技能実習2号」を修了した後は、「特定技能(1号)」へ在留資格を変更することも可能であり、技能実習で習得した技術を活かして引き続き日本で働くことができます。

技能実習制度の対象者と取得条件

【対象となる外国人】

- 日本の介護施設で、介護技能の習得を目的とした実習を受ける外国人

【技能実習の段階と在留期間】

| 技能実習の段階 | 在留期間 | 特徴・条件 |

|---|---|---|

| 技能実習1号 | 1年 | 基礎的な介護技術の習得(入国後の講習を受講) |

| 技能実習2号 | 2年 | 実践的な介護業務に従事しながら技能を向上 |

| 技能実習3号 | 2年 | さらに高度な介護技術を習得(技能試験に合格が必要) |

「技能実習3号」へ移行できるのは、受け入れ企業が優良認定を受けている場合のみです。

技能実習ビザの取得条件

- 技能実習計画の認定を受けること

- 日本語能力試験(JLPT)N4以上に合格していること

- 監理団体(送り出し機関・受け入れ機関)を通じて申請すること

技能実習制度のメリットと注意点

【メリット】

- 実習期間中に介護の基礎を学びながら働ける

- 「技能実習2号」修了後に「特定技能(1号)」へ移行することで、最長5年間の在留が可能

- 一定の日本語力と基礎的な介護技術を持つ外国人を育成できる

【注意点】

- 在留期間は最長5年であり、長期雇用には向かない

- 受け入れ企業には監理団体を通じた支援が求められ、手続きが煩雑

- 技能実習制度は廃止予定であり、今後「育成就労」制度へ移行する可能性が高い

技能実習制度の廃止と「育成就労」制度への移行

政府は、技能実習制度の廃止を決定し、2027年頃を目処に新制度「育成就労」への移行を予定しています。

「育成就労」は、技能実習と特定技能を統合した新たな制度となる見込みで、以下のような点が特徴になると考えられています。

| 技能実習制度(現行) | 育成就労制度(新制度) |

|---|---|

| 国際貢献を目的とした制度 | 労働力確保を目的とした制度に変更 |

| 最長5年間の在留 | 「育成就労」から直接特定技能ビザへの移行が可能に? |

現在の技能実習制度では、国際貢献として「技能習得と帰国」が強調されており、日本での長期就労が難しい点が課題でした。しかし、新制度では、長期雇用が可能な仕組みが検討されているため、外国人介護人材の確保がより現実的になる可能性があります。

過渡期の措置や詳細な運用ルールが未確定であり、今後の法改正を注視する必要があります。

技能実習は今後の雇用に適しているのか?

- 技能実習制度は、介護職に必要な基礎的な技能を学ぶ機会を提供する制度

- 「技能実習2号」を修了すれば、「特定技能(1号)」へ移行可能

- 在留期間は最長5年であり、長期的な雇用には適していない

- 技能実習制度は2027年頃に「育成就労」制度へ移行する予定

- 現在、技能実習生を新規で受け入れるのは不透明な要素が多く、慎重な判断が必要

今後の外国人介護人材の採用においては、技能実習制度の新規受け入れよりも、既に在留資格を持つ「特定技能」や「介護」ビザへの移行を前提とした雇用計画を検討する方が現実的です。

今後の介護人材採用戦略

✔ 長期的な雇用を考える場合は「特定技能」や「介護」ビザの活用が現実的

✔ 技能実習制度の新規受け入れは、「育成就労」制度の詳細が決まるまで慎重に判断

✔ すでに日本にいる技能実習生のキャリアパスを考慮し、在留資格の移行支援を行う

技能実習制度は、国際貢献を目的とした制度から、新たな「育成就労」へと変化していく過渡期にあります。

今後、外国人介護人材の採用を検討する際には、最新の制度変更を把握し、最適な雇用戦略を立てることが重要です。

【介護施設の採用担当者さまへ】不慣れなビザ申請、丸ごとお任せください

「調べる時間がない」「間違えたら不許可になりそう…」――介護分野のビザ申請は、「介護」「特定技能」など複数の制度があり判断が難しいのが実情です。

手間のかかる書類作成や申請手続きは、ビザ申請の専門家にお任せください。無料相談では許可の見通しや必要な対応をご案内しています。

フォーム入力が面倒な方は、LINEでも簡単なご相談 (1往復程度)も可能です。

【介護施設の採用担当者さまへ】

「調べる時間がない」「間違えたら不許可になりそう…」――介護分野のビザ申請は、「介護」「特定技能」など複数の制度があり判断が難しいのが実情です。手間のかかる書類作成や申請手続きは、ビザ申請の専門家にお任せください。

無料相談では許可の見通しや必要な対応をご案内しています。

フォーム入力が面倒な方は、LINEでも簡単なご相談 (1往復程度)も可能です。

5️⃣ EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者

日本では、高齢化の進行に伴い介護人材の確保が重要な課題となっています。その一環として、日本政府はインドネシア、フィリピン、ベトナムとの経済連携協定(EPA)に基づき、外国人介護福祉士候補者の受け入れを実施しています。

この制度では、対象国の外国人が日本の介護施設で働きながら介護福祉士の国家資格取得を目指すことが可能です。しかし、通常の就労とは異なり、研修の要素が強く、特定の条件を満たす必要があります。

本記事では、EPA介護福祉士候補者の対象者、取得条件、業務内容、注意点について詳しく解説します。

EPA介護福祉士候補者とは?

EPA(経済連携協定)とは、国同士が経済関係を強化するために結ぶ協定です。その一環として、日本はインドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国とEPAを締結し、外国人介護福祉士候補者の受け入れを実施しています。

この制度の目的は、単に介護人材不足を補うことではなく、国際的な協力を促進し、対象国の介護技術の向上を支援することにあります。そのため、外国人は日本で就労しながら介護福祉士国家試験の合格を目指す形で受け入れられます。

EPA介護福祉士候補者の対象者と取得条件

【対象となる外国人】

- インドネシア・フィリピン・ベトナムの出身者

- EPA協定に基づき、日本の介護施設で働くために来日する外国人

【取得条件】

- 日本語能力試験(JLPT)N3以上に合格していること

- 日本の介護施設と雇用契約を結んでいること

EPA介護福祉士候補者の就労期間と業務内容

在留期間と介護福祉士試験の受験

- EPA介護福祉士候補者は原則4年間、日本の介護施設で働きながら研修を受ける

- 4年以内に介護福祉士国家試験に合格し、「介護」ビザへ移行することで、長期的な就労が可能

- 試験に合格できなかった場合、原則として帰国する必要がある

【主な業務内容】

- 身体介護(食事・入浴・排泄介助など)

- 生活支援(掃除・洗濯・買い物支援など)

- 介護施設での一般的な介護業務

- 介護記録の作成、家族との連携

EPA介護福祉士候補者は訪問介護に従事することはできません。

EPA介護福祉士候補者のメリットと注意点

【メリット】

- 一定期間内に介護福祉士資格を取得すれば、長期的に働ける

- 受け入れ施設で4年間の研修を受けながら、実践的な介護スキルを習得できる

- 「介護」ビザへの移行が可能であり、長期的なキャリア形成につながる

【注意点】

- 対象国が限られており、インドネシア・フィリピン・ベトナム以外の外国人は利用できない

- 介護福祉士試験に合格しなければ、4年後に帰国しなければならない

- 受け入れのための手続きが複雑であり、国内唯一の調整機関であるJICWELS(国際厚生事業団)を通じた申請が必要

EPA介護福祉士候補者の受け入れ手続き

受け入れ機関:国際厚生事業団(JICWELS)

EPA介護福祉士候補者を受け入れる場合、国内唯一の受け入れ調整機関である「国際厚生事業団(JICWELS)」を通じて申請を行う必要があります。

JICWELSは、各国の送り出し機関と連携し、日本国内の受け入れ施設と外国人候補者のマッチングを行う役割を担っています。

受け入れまでの流れ

- JICWELSに受け入れの申請を行う

- 候補者とのマッチング(書類審査・面接など)

- 内定後、日本語研修を受講(母国で6か月、日本で6か月)

- 来日後、介護施設での勤務開始(原則4年間)

- 介護福祉士国家試験を受験し、合格すれば「介護」ビザへ移行

受け入れ施設の条件

EPA介護福祉士候補者を受け入れるためには、以下の条件を満たす必要があります。

- 適切な指導体制が整っていること

- 候補者が研修を受けながら働ける環境を提供できること

- 介護福祉士国家試験合格に向けた支援を行うこと

6️⃣ 身分系在留資格

身分系在留資格とは、特定の身分に基づいて日本での在留が許可される資格であり、「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者の配偶者等」の4種類が存在します。

この在留資格を持つ外国人は、就労に関する制限が一切なく、あらゆる職種で働くことが可能です。そのため、介護職においても、夜勤や訪問介護といった「介護」ビザでは認められない業務にも従事できるという大きな利点があります。

身分系在留資格とは?

身分系在留資格とは、日本人との結婚や永住許可など、その外国人の身分に基づいて与えられる在留資格です。

これに該当する在留資格には、以下の4種類があります。

| 在留資格 | 主な対象者 | 就労制限 | 在留期間の更新 |

|---|---|---|---|

| 永住者 | 永住許可を得た外国人 | なし(自由に就労可能) | 不要 |

| 永住者の配偶者等 | 永住者の配偶者、子供 | なし(自由に就労可能) | 必要 |

| 日本人の配偶者等 | 日本人と結婚した外国人、日本人の子供 | なし(自由に就労可能) | 必要 |

| 定住者 | 日系人、特定の事情で日本に長期滞在が認められた外国人 | なし(自由に就労可能) | 必要 |

身分系在留資格の特徴

- 就労ビザとは異なり、職種や業務内容の制限がない(介護職以外の仕事にも従事可能)

- 滞在年数の制限がなく、安定して日本で働くことができる(永住者の場合、在留期間の更新不要)

- 「介護」ビザでは不可の訪問介護にも従事できる

身分系在留資格の取得条件

- 日本人と結婚している(「日本人の配偶者等」)

- 永住許可を受けている(「永住者」)

- 日系人や特定の事情により、日本での定住が許可されている(「定住者」)

- 永住者の配偶者や子供(「永住者の配偶者等」)

就労ビザと異なり、雇用主が特別な手続きを行う必要はありません。

身分系在留資格のメリットと注意点

【メリット】

- 就労制限がなく、業務内容を問わず自由に働ける(夜勤業務も可能)

- 「介護」ビザでは不可の訪問介護にも従事できる

- 特定技能や技能実習のような滞在年数の制限がなく、長期雇用が可能

- 在留期間の更新が不要(永住者の場合)

- 特定技能のような経済的負担(登録支援機関への費用など)が発生しない

身分系在留資格を持つ外国人を採用する場合、雇用主は特別なビザ申請や雇用契約上の条件を満たす必要がないため、採用の手続きが最も簡単です。

【注意点】

- 「日本人の配偶者等」の場合、離婚などの理由で在留資格を失う可能性がある

- 「永住者の配偶者等」も配偶者の身分が変わると在留資格を維持できない可能性がある

- 外国人本人の身分に基づく資格のため、雇用主がコントロールできないリスクがある

特に、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の場合、結婚生活が終了すると在留資格の変更が必要になるため、安定した雇用が継続できない可能性があります。

最後に――外国人介護職の採用で、お困りのことはありませんか?

外国人を介護職として雇用するには、職種に合った在留資格の選定が不可欠です。

✅ 自社の雇用に合ったビザの種類がわからない

✅ 特定技能や介護ビザの申請条件を確認したい

✅ 手続きの手間を減らし、専門家に任せたい

このようなお悩みをお持ちの方は、下記のリンクから無料相談をご利用ください。

御社の実情を伺ったうえで現状を整理し、許可の見通しや必要な対応などを丁寧にご案内します。

ご相談後、そのまま申請代行などをご依頼いただくことも可能です。

不許可リスクを減らし、準備の負担を大幅に軽減できるため、安心して本業に専念いただけます。

迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

フォーム入力が面倒な方は、LINEでも簡単なご相談 (メール1回分)が可能です。

就労ビザに関する当事務所のサービス

事務所案内

当事務所の理念や対応可能な相談内容、所在地、アクセスなどご案内します。

サービス紹介

就労ビザ申請は、ビザ申請の専門家が丸ごとサポートします。

依頼の流れと料金案内

就労ビザの申請代行について、依頼の流れと料金をご案内します。

就労ビザに関する記事のピックアップ

経営管理ビザの更新に新ルール|2025年7月17日以降「事業活動内容説明書」が必須に

2025年7月17日から、経営管理ビザの更新には「事業活動内容説明書」が必須に。新ルールの背景や記載項目、準備のポイントを神山行政書士事務所がわかりやすく解説します。

在留資格「介護」の取得条件と必要書類を徹底解説|介護職ビザ申請ガイド

外国人介護職の雇用を検討している企業担当者の方へ。在留資格「介護」(=介護ビザ)の取得条件と必要な提出書類についてビザ申請専門の行政書士がわかりやすく解説します。

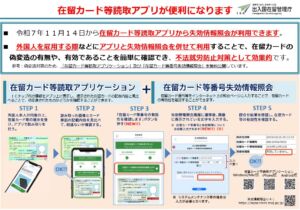

在留カード等読取アプリケーションの使い方と注意点

外国人を雇用する企業向けに、在留カード等読取アプリケーションの役割・使い方・注意点をわかりやすく解説。雇用時の在留資格確認や不法就労リスクの回避のための実務ポイントをまとめました。

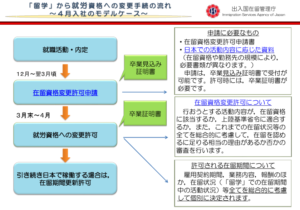

技人国ビザで外国人留学生を新卒採用する際に企業がやるべきこと

外国人留学生を新卒で採用予定の企業の採用担当者さまに向けて、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の取得条件や必要書類、よくある不許可事例とスムーズに進めるためのポイントを解説します。