永住許可申請とは手続きの概要と注意点を解説

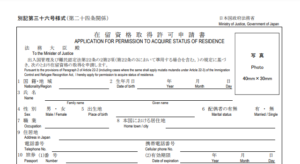

永住許可申請とは、現在すでに在留資格を持って日本に滞在している外国人の方が、「永住者」という在留資格への変更を希望する際に行う手続きです。法的には「在留資格変更許可」の一種と位置付けられますが、その審査は通常のビザ変更と比べてはるかに厳格です。

永住許可を得ることで、在留期間の制限がなくなり、更新の必要もなく、在留活動の制限も大幅に緩和されます。その一方で、外国籍のままで日本に半永久的に滞在できるという「特別な在留資格」であるため、法務大臣の裁量による非常に慎重な審査が行われます。

そのため、「何から準備すればいいのか分からない」「自分の収入や在留歴で許可が下りるか不安」「更新のいらない永住ビザにしたいけど、難しそう」このようなお悩みをお持ちの方は少なくありません。

本記事では、「日本にこれからも長く住みたい」「永住ビザを取りたいけど、どう進めればいいか不安」という方に向けて、永住許可申請の概要や注意点を専門家の視点から丁寧に解説します。

なお、ビザ申請をご自身で行う場合には、費用を抑えられるというメリットがある一方で、多くの情報を自分で調べる必要があります。「この情報は正しいのだろうか」「この内容で本当に大丈夫だろうか」といった不安がつきまとうことも少なくありません。そのため、労力や時間を考えると、安心して進められるように専門家のサポートを受けることも有効な選択肢の一つです。

当事務所では、ビザ申請に関するご相談から申請書類の作成・申請代行まで幅広くサポートしています。「何から始めればよいのか」「申請ではどのような書類が必要になるのか」などで迷った場合は、どうぞお気軽にご相談ください。ご費用を抑えたい方のために、理由書の作成のみのプランや必要書類ピックアップのみのプランもご用意しております。

また、「いきなり依頼するのは不安」という方のために、お試しとして初回無料相談を実施しています。不安を整理し、正しい進め方を確認する第一歩として、ぜひご利用ください。

ご希望の方は、以下のリンクより簡単にお申し込みいただけます。

▶ 初回無料相談のお申し込みはこちら

1️⃣ 永住許可と帰化の違い

永住許可は、あくまでも日本における「在留資格」のひとつであり、永住許可を取得しても国籍は母国のまま変わりません。そのため、日本国民と同様のすべての権利が認められるわけではなく、日本国籍を取得する「帰化申請」とは制度の性質が異なります。

一方の帰化申請は、外国籍の方が日本国籍を取得し、日本人として法律上完全に扱われるようになる制度です。国籍そのものが日本に変更されるため、選挙権や被選挙権、公務員としての就職など、日本国民としての権利や義務が付与されます。

永住者の場合、たとえ離婚や退職など、これまでの在留資格の根拠がなくなったとしても、在留資格を失うことがないという大きなメリットがあります。また、在留期間の更新や活動制限がなくなり、より自由で安定した生活が可能になります。

ただし、永住者であっても出入国の際には「在留外国人」としての扱いになるため、一時的に日本を離れる場合は再入国許可(またはみなし再入国許可)を取得する必要があります。

これを取得せずに長期間日本を離れると、永住資格を失う可能性があるため注意が必要です。

2️⃣ 永住者にも義務とリスクがある

永住許可を取得した後も、在留資格の一種であることに変わりはないため、永住者として日本に滞在する上で守らなければならない義務や注意すべき点があります。

まず、外国人雇用状況の届出義務があります。

これは、企業に就職したり退職した場合などに、出入国在留管理庁へ雇用状況を届け出る必要があるというもので、他の就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務など)と同様の義務です。

永住者になったからといって、この届出が不要になるわけではありません。

また、永住者であっても、「素行要件」は永続的に適用されます。

これは、永住許可を取得した後も引き続き、日本の法律や社会的ルールを誠実に守ることが求められるという意味です。

重大な交通違反や刑事事件など、社会的に不適切な行為を繰り返していると、永住者としてふさわしくないと判断され、永住資格が取り消される可能性があります。

さらに、税金や社会保険料などの公的義務を履行していない場合も、永住資格の取り消し対象となることがあります。

永住者となっても、「法令順守」や「社会的責任」が引き続き重要である点に変わりはありません。

3️⃣永住許可の審査は非常に厳しい

永住許可の審査は、通常の在留資格変更とは異なり、法務省が定めた独自の審査基準に基づいて行われます。

これは、永住者が「在留期間の制限なく、日本に長期的・安定的に居住することを認める特別な資格」であるためです。

審査では、以下のような項目が厳しく確認されます。

- 原則として、引き続き10年以上日本に滞在していること

※このうち少なくとも5年以上は、就労系在留資格や居住資格などで適法に活動していることが必要です。 - 日本で安定した収入があり、継続して生計を維持できる能力があること

雇用形態や所得水準、生活基盤の安定性などが確認されます。 - 所得に応じた税金(所得税・住民税など)や社会保険料の納付を、長期間にわたり適切に行っていること

- 素行が良好であること

交通違反や刑事事件の有無、日常生活における法令順守の姿勢などが審査対象となります。

これらの要件は非常に厳格で、帰化申請よりも審査が厳しいとも言われています。

4️⃣ 誰が申請できるのか?

永住許可申請は、以下のいずれかの方によって申請することができます。

- 申請人本人

帰化申請を希望する外国人本人が、自ら申請書を作成・提出するケースです。 - 申請人の法定代理人

申請人が未成年である場合や、病気・障害などの理由により本人による申請が困難な場合に、親権者や後見人などの法定代理人が代わって申請します。 - 入管取次資格を持つ専門家(弁護士・行政書士など)

申請人から正式に委任を受けた上で、入管(出入国在留管理庁)への申請を代行できる資格を有する弁護士や行政書士です。

5️⃣ 手数料・申請先・処理期間

- 手数料:

- 通常の永住許可申請:8,000円(2025年4月以降は10,000円)※収入印紙で納付

- 出生等による取得:無料

- 申請先:居住地を管轄する地方出入国在留管理局(例:東京入管)やその出張所(例:立川)※審査は地方出入国在留管理局で行われます

- 受付時間:平日 午前9時〜午後4時

- 審査期間の目安:1年~1年半※東京入管の場合

- オンライン申請:2025年現在、オンライン申請には対応していません

⚠️入管業務は「行政不服審査法」の適用外となっており、不許可に対して法的な不服申し立て制度はありません。

ー注意 ー

AIやGoogle検索、自動翻訳を含むネット上の情報は、古い内容や不正確な記載、表現の違いによって誤解が生じる場合があります。

必ず最新の公式情報を確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが大切です。

「これで本当に大丈夫かな…」「何か抜けているかもしれない…」そんな不安を感じたときが、専門家に相談すべきタイミングです。

書類の整合性チェックから理由書の作成まで、すべて専門家がサポート。申請前に不安な点を整理しておくことで不許可のリスクを減らし、スムーズに審査へ進む準備ができます。

まずは無料相談でご不安な点や現在の状況を整理してみてください。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

ご希望があれば、雇用理由書の作成から申請手続きまで一貫してサポートします。

フォーム入力が面倒な方は、LINEでも簡単なご相談 (1往復程度)も可能です。

「これで本当に大丈夫かな…」「何か抜けているかもしれない…」そんな不安を感じたときが、専門家に相談すべきタイミングです。

書類の整合性チェックから理由書の作成まで、すべて専門家がサポート。申請前に不安な点を整理しておくことで不許可のリスクを減らし、スムーズに審査へ進む準備ができます。まずは無料相談でご不安な点や現在の状況を整理してみてください。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

ご希望があれば、雇用理由書の作成から申請手続きまで一貫してサポートします。

フォーム入力が面倒な方は、LINEでも簡単なご相談 (1往復程度)も可能です。

6️⃣在留期間の更新と永住許可申請の関係

永住許可申請を行っている最中であっても、現在の在留資格の在留期間が満了する前に「在留期間更新許可申請」を別途行う必要があります。

永住申請中であることを理由に、在留期間の更新をしなくてもよいと勘違いされる方がいますが、これは非常に危険です。

更新手続きを怠った場合、永住許可の審査が継続中であっても、在留期限を過ぎた時点で不法滞在となってしまう可能性があります。

そのため、永住申請と在留期間の満了時期が重なる可能性がある場合は、必ず事前に在留期間更新申請を併せて行うようにしてください。

不法滞在とならないためにも、在留期限の管理は慎重に行うことが重要です。

7️⃣永住ビザには更新がないが、在留カードの更新は必要

永住ビザ(永住者の在留資格)には、ほかの在留資格のような在留期間の制限がないため、在留資格自体の更新手続きは必要ありません。

ただし、在留カードの有効期限は法律により7年間と定められており、このカードについては有効期限ごとに更新が必要です。

更新の手続きを忘れたとしても、それだけで永住許可が取り消されるわけではありません。

しかし、永住者であっても、在留カードの更新時期は必ず確認し、忘れずに手続きを行うことが大切です。

8️⃣関連ページリンクのご案内

永住ビザの審査傾向や特例、取得要件の詳細については、下記のページのリンク先でさらに詳しく解説しています。ご依頼や検討の参考としてぜひご覧ください。

🔗 関連記事:永住許可について詳しくはこちら

最後に――永住許可申請の準備は万全ですか?

永住申請では、形式的な要件だけでなく書類の内容や説明の一貫性も重要です。また、審査の実務は非公開のため、インターネットの情報だけでは不十分なことがあります。

✅ 自分が申請条件を満たしているか確認したい

✅ 書類の整え方に不安がある

✅ 不許可のリスクを下げたい

このようなお悩みがある方は、下記の「お問い合わせ」から無料相談をご利用ください。

現在の状況を確認し、個別の事情に応じて許可の見通しや申請手続きの流れを丁寧にご案内します。

ご相談後、そのまま申請代行をご依頼いただくことも可能です。

ご依頼いただければ、専門家が審査官が重視するポイントを踏まえ、必要書類リストの提示から申請書・理由書の作成、入管とのやり取りまで一括してサポートいたします。不許可リスクを減らし、準備の負担を大幅に軽減できるため、安心してお仕事や日常生活に専念していただけます。

迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

フォーム入力が面倒な方は、LINEでも簡単なご相談 (メール1回分)が可能です。

ビザ申請の基礎知識や手続きに関する記事のピックアップ

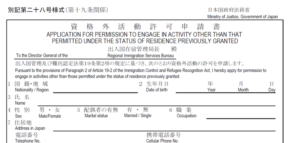

ビザ申請に関する手続き(6)資格外活動許可申請

資格外活動許可申請の概要や手続きの流れ、必要書類を詳しく解説。在留資格で認められていない活動を行う際の注意点や許可の基準、申請時のポイントも紹介します。

老親ビザ(告示外特定活動)の取得・更新ガイド|申請条件や必要書類

「親を日本に呼びたいが、どんなビザを取ればいいの?」とお悩みの方へ。老親ビザ(告示外特定活動)の取得・更新に必要な条件や書類、申請の流れ、不許可を避けるための注意点をビザ申請の専門家が丁寧に解説します。

ビザ申請の管轄とは?申請先の選び方と申請できる人を解説

ビザ申請をする際、「どの入管に提出すればよいのか分からない」と不安に感じていませんか?この記事では、出入国在留管理庁の管轄ルールや申請先の正しい選び方、どのような人が申請できるかをビザ申請の専門家が解説しています。