アポスティーユ認証とは?中国での手続きとポイントも解説します

アポスティーユ認証は、各国において文書が正規の手続きによって発行されたことを証明するための国際的な認証制度です。

これは、ハーグ条約に基づき加盟国間で適用されるもので、自国の公文書を外国の官公庁に提出する際に必要とされる場合があります。

具体的には、その書類が自国の公的機関で認証され、正式な公文書であることを証明するために付与されるスタンプや証明書を指します。

本記事では、「自分のビザ申請や証明書提出にアポスティーユ認証が必要らしいけれど、何をすればいいのか分からない」と感じている方に向けて中国の方の場合を例にアポスティーユ認証が必要となる場面や、その取得方法、よくある注意点まで丁寧に解説します。

なお、ビザ申請をご自身で行う場合には多くの情報を自分で調べる必要があります。「この内容で本当に大丈夫だろうか」といった不安がつきまとうことも少なくありません。また、入管への問い合わせは電話がつながりにくく、申請当日は長時間待たされることもあります。

調べものや手続きにかかる時間と労力を考えると、安心して進めるためには、専門家のサポートを受けることも有効な選択肢の一つです。

当事務所では、ビザ申請に関するご相談から申請書類の作成・申請代行まで幅広くサポートしています。「何から始めればよいのか」と迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。

「いきなり依頼するのは不安」という方のために、お試しとして初回無料相談をご用意しています。

無料相談では、状況を整理して許可の見通しや申請時に押さえるべきポイントをご案内します。

▶ 初回無料相談のお申し込みはこちら

ハーグ条約とは?

ハーグ条約(正式名称:外国公文書の認証を不要とする条約)は加盟国間での公文書の認証手続きを簡略化する国際条約で、1961年に採択されました。この条約により、アポスティーユ認証があれば、大使館や総領事館での追加認証が不要となります。この条約は、文書提出の手続きを迅速化し、コスト削減に役立つ便利な制度です。

1️⃣ アポスティーユ認証が必要なケース

アポスティーユ認証は、外国で手続きや申請を行う際に利用される認証制度です。提出先の外国機関が、提出する方の自国内で発行された文書に対して公式な認証を求める場合に必要となります。

一般的に、以下のような場合にアポスティーユ認証が求められます。

📌【アポスティーユ認証が求めれる場合(例)】参考:外務省Webサイト

- 外国でのビザ申請

- 留学や海外就職の際の学歴証明

- 外国での結婚手続き

- 海外進出する企業の会社設立手続き

また、日本で行うビザ申請においては、アポスティーユ認証を付けた書類の方が証明力が高く評価される傾向があります。その結果、審査期間が短縮されるケースもあります。実際に当事務所では、就労ビザのご家族同時申請の際にアポスティーユ認証を用いた書類を提出し、約1か月で在留資格認定証明書が交付された事例もあります。

アポスティーユ認証とは、例えば日本の外務省が、自国で発行された公文書が正規の手続きを経て作成されたものであることを証明する制度です。ハーグ条約では、加盟国間においてこの認証があれば、提出先の国の大使館や領事館による追加の領事認証が不要になるという取り決めがあります。

そのため、アポスティーユ認証は、日本が加盟しているハーグ条約(通称:認証不要条約)締結国に文書を提出する場合にのみ有効です。なお、中国は2025年現在、ハーグ条約に加盟しています。

領事認証とアポスティーユ認証の手続き

本来、外国に提出する自国の公的書類には提出先の大使館や領事館で「領事認証」を受ける手続きが必要になるのが原則です。

領事認証を受けるためには、自国の外務省に相当する機関で、公文書に押された公印について確認証明(公印確認)を取得する必要があります。

しかし、ハーグ条約に加盟している国同士の場合、アポスティーユ認証が利用できるため、外務省での手続きのみで済み、手続きが簡略化されます。

2️⃣ 中国でのアポスティーユ認証の手続き

2023年11月7日から、中国と日本の間で「ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)」が発効しました。

これにより、日本の公文書はアポスティーユ取得だけで中国で使用でき、中国の公文書も同様に日本で使用できます。従来必要だった領事認証は不要になりました。

■日本の公的書類を中国に提出する場合(現在はアポスティーユ認証)

- 日本国内で書類を取得

- 必要な書類を市役所、法務局などで取得します(例:出生証明書、婚姻証明書など)。

- アポスティーユを取得(日本外務省)

- 日本外務省でアポスティーユを取得

- これにより、そのまま中国で公文書として使用可能に

注意点:

- 提出先機関によっては追加の要件がある場合があるため、事前に提出先で必要な手続きを確認してください。

- 翻訳が必要な場合(例:卒業証明書を中国語に翻訳)は、翻訳文についての認証も求められることがあります。

■中国の公的書類を日本に提出する場合(現在はアポスティーユ認証)

- 公証書の取得(中国国内)

- 中国の公的書類(例:出生証明書、結婚証明書など)をまず公証機関(公証処)で公証を受け、公証書を取得します。公証書は、文書の内容が正規であることを証明します。

- アポスティーユを取得(中国外交部または地方外事弁公室)

- 外交部または外事弁公室でアポスティーユを取得

- これにより、日本でそのまま公文書として使用可能に

注意点:

- 文書を日本語に翻訳する必要がある場合があります。

- 提出先の日本国内の機関(役所・法務局・金融機関など)で、必要な認証内容やフォーマットを事前に確認してください。

ー注意 ー

AIやGoogle検索、自動翻訳を含むネット上の情報は、古い内容や不正確な記載、表現の違いによって誤解が生じる場合があります。

必ず最新の公式情報を確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが大切です。

「これで本当に大丈夫かな…」「何か抜けているかもしれない…」そんな不安を感じたときが、専門家に相談すべきタイミングです。

書類の整合性チェックから理由書の作成まで、すべて専門家がサポート。申請前に不安な点を整理しておくことで不許可のリスクを減らし、スムーズに審査へ進む準備ができます。

まずは無料相談でご不安な点や現在の状況を整理してみてください。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

ご希望があれば、雇用理由書の作成から申請手続きまで一貫してサポートします。

フォーム入力が面倒な方は、LINEでも簡単なご相談 (1往復程度)も可能です。

「これで本当に大丈夫かな…」「何か抜けているかもしれない…」そんな不安を感じたときが、専門家に相談すべきタイミングです。

書類の整合性チェックから理由書の作成まで、すべて専門家がサポート。申請前に不安な点を整理しておくことで不許可のリスクを減らし、スムーズに審査へ進む準備ができます。まずは無料相談でご不安な点や現在の状況を整理してみてください。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

ご希望があれば、雇用理由書の作成から申請手続きまで一貫してサポートします。

フォーム入力が面倒な方は、LINEでも簡単なご相談 (1往復程度)も可能です。

3️⃣ アポスティーユ認証と認証翻訳の違い

アポスティーユ認証は、書類そのものの正当性を証明するものであり、翻訳の正確性を保証するものではありません。

一方で、認証翻訳は公的な翻訳が必要な場合に専門機関が翻訳内容を正確であると認証する手続きです。簡単に言えば、両者は目的と対象が異なります。

特に中国で文書を提出する際には、翻訳会社や認定翻訳者による翻訳認証が必要とされる場合があります。これは、中国では提出される文書について、翻訳内容が正確であることを確認するために、正式な翻訳証明書の添付が求められるためです。そのため、提出先の要件を事前に確認することをお勧めします。

📖 注意すべきポイントとよくある質問(FAQ)

手続きにかかる期間は?

領事認証の場合、公証手続きから領事認証の完了まで通常2〜3週間程度かかりますが、書類の種類や状況によっては前後することがあります。

アポスティーユ認証の場合は、郵送手続きの場合であれば、往復でおおよそ1週間程度かかるとお考えください。

必要書類を事前に確認する方法は?

外務省や中国大使館の公式サイトを確認し、不足がないよう準備してください。

翻訳が必要な場合の注意点は?

書類の認証と翻訳は別手続きです。認証後に認証翻訳を行うことをお勧めします。

最後に――ビザ申請をスムーズに進めたい方へ|ご不安な方はお気軽にご相談ください

ビザ申請では審査基準が頻繁に変更されるため、常に最新の情報に基づいて準備することが重要になります。しかし、インターネット上の情報は必ずしも最新とは限らず、AIによる判断が正確でないケースも少なくありません。

✅ 申請書類の準備方法がわからない

✅ 審査官が求めるポイントを押さえたい

✅ 不許可リスクを最小限に抑えたい

このようなお悩みをお持ちの方は、下記のリンクから無料相談をご利用ください。

現在の状況を確認し、個別の事情に応じて許可の見通しや申請時に押さえるべきポイントなどを丁寧にご案内します。

ご相談後、そのまま申請代行などをご依頼いただくことも可能です。

不許可リスクを減らし、準備の負担を大幅に軽減できるため、安心してお仕事や日常生活に専念していただけます。

迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

フォーム入力が面倒な方は、LINEでも簡単なご相談 (メール1回分)が可能です。

ビザ申請の基礎知識や手続きに関する記事のピックアップ

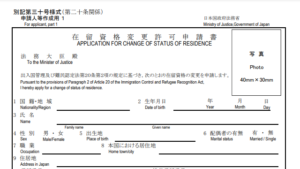

ビザ申請に関する手続き(2)在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請とは、現在のビザでは認められていない活動を希望する外国人の方が、適切な在留資格へ切り替えるための手続きです。このページでは、申請の概要や対象となるケース、注意点をわかりやすく解説します。

留学生の方が専門学校を転校する際の手続きと注意点

留学生が専門学校を転校する場合、入管への届出や在留資格への影響など注意すべき点があります。この記事では、転校に必要な手続きや注意点をビザ申請の専門家がわかりやすく解説しています。