高度専門職ビザの優遇措置とは?詳細を分かりやすく解説

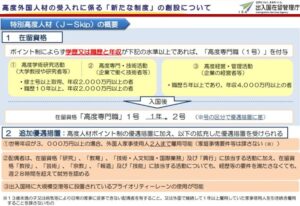

高度専門職ビザは、日本の経済や産業に貢献できる高度な技術や専門知識を持つ外国人材を積極的に受け入れるために設けられた在留資格で、他の就労ビザにはない特別な優遇措置が用意されています。

例えば、永住許可申請までの在留期間短縮、配偶者の就労範囲の緩和、親や家事使用人の帯同など、日本での生活やキャリア形成を後押しする制度が多数あります。ただし、これらの優遇措置を活用するためには、申請条件やポイント計算、必要書類などを正しく理解して準備することが重要です。

この記事では、「高度専門職ビザを取得するとどんな優遇措置があるのか知りたい」「メリットを理解して申請を検討したい」と考えている外国人の方に向けて、高度専門職ビザの優遇措置の内容や取得メリットをわかりやすく解説します。

なお、高度専門職ビザではポイント計算の仕組みや加算条件を正確に理解することが難しく、思い込みや情報の解釈違いが原因で、不許可や審査の遅延につながるケースも見られます。入管への問い合わせは電話がつながりにくく、申請当日は長時間待たされることもあります。

調べものや手続きにかかる時間と労力を考えると、安心して進めるためには、専門家のサポートを受けることも有効な選択肢の一つです。

当事務所では、ビザ申請に関するご相談から申請書類の作成・申請代行まで幅広くサポートしています。「高度専門職ビザの条件を満たしているか」と迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。

「いきなり依頼するのは不安」という方のために、お試しとして初回無料相談をご用意しています。

無料相談ではご事情に合わせて取得できるポイントを簡単に計算し、許可の見通しをご案内します。

▶ 初回無料相談のお申し込みはこちら

🔹高度専門職1号の優遇措置

高度専門職1号の優遇措置には、次のようなものがあります。各項目をクリック(またはタップ)すると、該当する内容へ移動できます。

順番に詳しく見ていきましょう。

1️⃣ 複合的な在留活動の許容

通常、日本に在留する外国人は1つの在留資格しか持つことができず、その資格に基づいた活動のみが許可されます。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人は、エンジニアやマーケティング業務などの専門職に従事することはできますが、それ以外の分野での活動には制限があります。

しかし、高度専門職ビザを取得すると、複数の在留資格にまたがる活動が許可されるという特例が適用されます。

高度専門職ビザの追加で許可される活動の例

たとえば、高度専門職1号(イ)(高度学術研究活動)で大学教授としての在留資格を取得した場合、通常であれば大学での研究・教育活動に従事することしかできません。しかし、高度専門職ビザを持っていると、大学での研究活動に加えて、関連する事業を経営する活動も認められます。

これは、本来であれば「経営・管理」ビザが必要な会社の経営や事業運営の活動を並行して行うことができるという意味です。

なぜこの特例が設けられているのか?

高度専門職ビザは、日本の経済や学術研究の発展に貢献できる高度外国人材を積極的に受け入れることを目的としています。そのため、日本の発展に寄与する活動であれば、単一の在留資格にとらわれずに、多様な活動が柔軟に認められる仕組みとなっています。

複合的な在留活動の具体例

| 在留資格 | 主な活動 | 追加で許可される活動の例 |

|---|---|---|

| 高度専門職1号(イ) (学術研究活動) | 大学教授・研究者 | 研究成果を活かした関連事業の起業・経営 |

| 高度専門職1号(ロ) (専門・技術活動) | ITエンジニア、コンサルタント | 技術開発会社の経営、スタートアップの創業 |

| 高度専門職1号(ハ) (経営・管理活動) | 会社の経営者・役員 | 自らの経営する会社での研究開発や技術指導 |

2️⃣ 在留期間「5年」の付与

通常、就労系の在留資格を取得する際には、最初の在留期間が1年とされ、初回の更新でも1年、その後の更新で3年が付与されるケースが一般的です。5年の在留期間が認められるには、複数回の更新を経る必要があるのが実情です。これは、入国管理局が外国人の在留状況を定期的に確認する必要があると考えているためです。

しかし、高度専門職ビザを取得した外国人は、高度な専門知識や技術を持ち、日本社会に貢献できる人材として認められているため、初回から最長の在留期間「5年」が一律で付与されます。

なぜ高度専門職ビザでは初回から5年が付与されるのか?

高度専門職ビザの対象となる外国人は、学歴・職歴・年収などの厳しい審査をクリアし、高度人材として日本政府から高い評価を受けた方です。そのため、入国管理局が信頼性を高く評価し、短期間での在留状況の再確認が不要と判断されるため、最初から最長5年の在留期間が認められます。

5年の在留期間がもたらすメリット

- 更新の手間とコストを削減

- 一般的な就労ビザでは、1~3年ごとに更新手続きを行う必要があり、その都度申請費用が発生します。

- 高度専門職ビザでは、初回から5年の在留期間が認められるため、更新回数が減り、時間的・金銭的負担が大幅に軽減されます。

- 安定した日本での生活・キャリア形成が可能

- 短い在留期間では、ビザの更新が通るかどうか不安があり、長期的なキャリアプランや住宅ローンの契約などに影響を及ぼすことがあります。

- 5年間の在留資格が保証されることで、安心して仕事や生活の計画を立てることが可能になります。

- 永住許可の要件緩和にも有利

- 高度専門職ビザを取得した方は、永住許可の審査が優遇されます。

- 具体的には、通常10年の居住実績が求められる永住許可要件が最短で1年に短縮されるため、将来的に永住権の取得を目指す方にとっても大きなメリットとなります。

3️⃣ 在留歴に係る永住許可要件の緩和

永住許可とは、外国籍を保持したまま日本で無期限の滞在が可能になる在留資格です。就労制限がなくなり、在留期間の更新手続きも不要となるため、多くの外国人にとって魅力的な選択肢ですが、その分審査基準は非常に厳しく、帰化申請よりも難しいと言われています。

永住許可を取得するための最も大きなハードルの一つが、「原則として10年以上日本に在留していること」という居住要件です。

永住許可の「10年ルール」とは?

一般的な永住許可申請では、次のような条件を満たす必要があります。

- 引き続き10年以上日本に在留していること

- うち5年以上は就労可能な在留資格(技術・人文知識・国際業務など)で滞在していること

- 1回の出国が60日を超えないこと

- 1年間の通算出国期間が100日を超えないこと

この「10年ルール」は非常に厳しく、海外出張や長期休暇などで日本を離れることが多い方にとっては、大きな障壁となります。例えば、1回の出国が60日を超えると、それまでの在留期間がリセットされ、またゼロからカウントし直しとなってしまうことがあるため、永住許可の取得が大幅に遅れてしまいます。

高度専門職ビザなら永住許可要件が大幅に緩和

高度外国人材として認定され、高度専門職ビザを取得している方は、永住許可の取得要件が大幅に緩和されます。具体的には、次のように短縮されます。

| 高度専門職ビザのポイント | 永住許可の要件 |

|---|---|

| 70点以上 | 必要な在留期間が10年 → 3年に短縮 |

| 80点以上 | 必要な在留期間が10年 → 1年に短縮 |

高度専門職ビザを取得することで、日本での在留歴が10年未満でも、最短1年で永住権の取得が可能になります。

ー注意 ー

AIやGoogle検索、自動翻訳を含むネット上の情報は、古い内容や不正確な記載、表現の違いによって誤解が生じる場合があります。

必ず最新の公式情報を確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが大切です。

【優遇措置は魅力的だけど、申請に不安がある方へ】

高度専門職ビザは、ポイント計算や書類要件が複雑で、正しく準備しないと審査が長引くこともあります。当事務所では、条件の確認から書類の整備、申請戦略の立案までをサポートし、あなたに最適な方法で許可取得を目指します。

無料相談では現状で取得できるポイントを簡易的に計算し、許可の見通しなどご案内しています。お気軽にご相談ください。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

ご希望があれば、雇用理由書の作成から申請手続きまで一貫してサポートします。

【優遇措置は魅力的だけど、申請に不安がある方へ】

高度専門職ビザは、ポイント計算や書類要件が複雑で、正しく準備しないと審査が長引くこともあります。当事務所では、条件の確認から書類の整備、申請戦略の立案までをサポートし、あなたに最適な方法で許可取得を目指します。

無料相談では現状で取得できるポイントを簡易的に計算し、許可の見通しなどご案内しています。お気軽にご相談ください。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

ご希望があれば、雇用理由書の作成から申請手続きまで一貫してサポートします。

4️⃣ 配偶者の就労

通常、「家族滞在」ビザで日本に在留する外国人の配偶者は、資格外活動許可を取得すれば就労が可能ですが、週28時間までという制限があります。この制限を超えてフルタイムで働きたい場合、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへ変更する必要があります。

しかし、就労ビザを取得するためには、一定の学歴や職歴の条件を満たしていることが求められるため、条件を満たさない場合は希望する職種での就労が難しいケースもあります。

高度専門職ビザを持つ外国人の配偶者には特別な就労優遇措置がある

通常、外国人が日本で「教育」や「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格に該当する活動を行うには、それぞれの在留資格を取得する必要があり、学歴または職歴に関する一定の条件を満たす必要があります。

しかし、高度専門職の在留資格を持つ外国人の配偶者が同様の活動を希望する場合、「特定活動(33号)」の在留資格を取得することにより、学歴・職歴の要件を満たさなくても就労が可能になる優遇措置があります。

この制度を利用すれば、たとえば以下のようなケースでも、在留資格の変更により就労が認められる可能性があります。

- 学歴がなくても外国語教師として働きたい → 「教育」に相当する活動が可能

- 関連職歴がないが、通訳・マーケティング業務に従事したい → 「技術・人文知識・国際業務」に相当する活動が可能

優遇措置を受けるための条件

ただし、この優遇措置を受けるためには、以下の条件を満たしていることが必要です。

- 高度専門職ビザを取得している高度外国人材の配偶者であること

- 高度外国人材と継続して同居していること

- 別居している場合は優遇措置の対象外となるため注意が必要です。

- 就労する職種が「技術・人文知識・国際業務」または「教育」ビザに該当する業務であること

- 単純労働(飲食店のホールスタッフ、工場の作業員など)には適用されません。

5️⃣ 一定の条件の下での親の帯同の許容

現在の入管法では、就労を目的とする在留資格で日本に滞在する外国人の方が自身の親を日本に呼び寄せることは原則として認められていません。「家族滞在」ビザの対象は配偶者や子どものみに限られており、親を呼び寄せるためには通常では「告示外特定活動」ビザを申請する必要があります。しかし、この「告示外特定活動」ビザは審査基準が非常に厳しく、実際に許可されるケースは極めて限られています。

しかし、高度専門職ビザを取得し、高度外国人材として認定されている場合には、一定の条件を満たすことで親の帯同が認められる特例があります。この特例は、高度外国人材の子どもの養育や妊娠・出産のサポートを目的とする場合に適用されます。

高度専門職ビザを持つ外国人が自分の親、または配偶者の親を日本に呼び寄せるためには、以下の条件を満たす必要があります。

親の帯同が認められるケース

親を日本に呼び寄せることができるのは、以下のいずれかの状況に該当する場合です。

- 高度外国人材またはその配偶者が、7歳未満の子(養子を含む)を養育している場合

- 高度外国人材本人またはその配偶者が妊娠中であり、妊娠・出産の介助を必要とする場合

帯同する親の条件

帯同できる親には、以下の制限があります。

- 高度外国人材本人の親またはその配偶者の親のいずれか1人のみ

- 例えば、高度外国人材の両親の両方を呼び寄せることはできず、父または母のどちらか1人に限られます。

- 配偶者の親も同様に、父母のどちらか1人のみが対象となります。

帯同を認められるための経済条件

親の帯同を認めてもらうためには、一定の経済的な条件をクリアする必要があります。

- 高度外国人材の世帯年収が800万円以上であること

- これは、帯同する親の生活費や医療費などを十分に賄える経済的基盤があることを示すためです。

- 世帯年収には、高度外国人材本人だけでなく、その配偶者の収入も含めることが可能です。

親との同居が必須

- 帯同を許可された親は、高度外国人材本人またはその配偶者と同居することが義務付けられています。

- 別居する場合は在留資格の条件を満たさなくなるため、更新時に不許可となる可能性があります。

⚠️ 親の帯同に関する注意点

- この制度は高度専門職ビザを持つ外国人に限られた特例であり、一般的な就労ビザでは適用されません。

- 親を帯同させるための在留資格は「特定活動(告示2号等)」となります。

- 在留期間は原則1年であり、帯同の必要性が継続して認められる場合に限り、更新が可能です。

- 高度外国人材本人が高度専門職ビザを失った場合、帯同している親も在留資格を失います。

6️⃣ 一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容

日本では、外国人の家事使用人の雇用は一部の在留資格(例:「経営・管理」「法律・会計業務」など)を持つ外国人にのみ認められています。しかし、高度専門職ビザを取得し、高度外国人材として認定された場合には、一定の条件を満たすことで家事使用人を帯同・雇用することが可能になります。

具体的には、家事使用人を雇用・帯同できるケースとして「入国帯同型」「家庭事情型」「金融人材型」の3種類が設けられており、それぞれのケースごとに満たすべき条件が異なります。

(1)入国帯同型(外国で雇用していた家事使用人を日本に帯同する場合)

このケースは、高度外国人材が日本に入国する前からすでに1年以上雇用していた家事使用人をそのまま日本へ帯同させる場合に適用されます。

【入国帯同型の条件】

- 高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上であること

- 帯同できる家事使用人は1名まで

- 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うこと

- 家事使用人が日本に入国する前に1年以上雇用されていた者であること

- 高度外国人材が日本から出国する場合、家事使用人も共に出国することが予定されていること

【注意点】

このケースでは、日本滞在中の雇用主の変更は認められません。そのため、家事使用人は帯同する高度外国人材とともに日本で滞在し、雇用契約が継続されることが前提となります。

(2)家庭事情型(特定の家庭事情がある場合に新たに家事使用人を雇用する場合)

このケースは、日本入国前に雇用実績がない家事使用人を新たに雇用する場合に適用されます。ただし、単なる利便性のためではなく、特定の家庭事情が存在することが条件となります。

【家庭事情型の条件】

- 高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上であること

- 帯同できる家事使用人は1名まで

- 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うこと

- 以下のいずれかの家庭事情があること

- 13歳未満の子どもがいる

- 配偶者が病気などの理由で日常の家事ができない

【注意点】

このケースでは、日本滞在中の雇用主の変更は認められません。そのため、家事使用人は帯同する高度外国人材とともに日本で滞在し、雇用契約が継続されることが前提となります。

家庭事情型の場合、日本入国後に雇用主を変更することが可能です。つまり、雇用された家事使用人が別の高度外国人材の家庭で勤務することも認められます。

(3)金融人材型(投資運用業等に従事する高度人材向けの特例)

2021年7月から、「金融人材型」の特例が設けられました。これは、日本政府が海外の優秀な金融人材を積極的に受け入れるために導入したものです。

【金融人材型の条件】

- 金融業界で投資運用業などに従事する高度外国人材であること

- 世帯年収が1,000万円以上であること

- 帯同できる家事使用人の数

- 1名(世帯年収が1,000万円以上の場合)

- 2名(世帯年収が3,000万円以上の場合)

- 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うこと

【注意点】

このケースでは、日本滞在中の雇用主の変更は認められません。そのため、家事使用人は帯同する高度外国人材とともに日本で滞在し、雇用契約が継続されることが前提となります。

金融人材型は、金融業界で特に優れた専門性を持つ高度外国人材を対象としており、一般の高度専門職とは異なる特例として扱われます。

家事使用人の在留資格について

帯同・雇用される家事使用人が取得する在留資格は、「特定活動(告示46号)」に該当します。この特定活動ビザは、高度専門職ビザを取得した外国人が家事使用人を雇用できるよう特例的に認められたものです。

在留期間は1年単位で、条件を満たせば更新も可能です。なお、高度外国人材の在留資格が失われた場合、家事使用人の在留資格も取り消される可能性がある点はご注意ください。

7️⃣ 入国・在留手続の優先処理

一般的に、在留資格の審査には3週間から数か月かかるのが通常です。

しかし、高度外国人材として認定されている場合には、入国・在留審査が優先的に処理される特別措置があります。

この特例により、2022年頃までは「高度専門職」の審査期間が非常に短期間で済むことが多くありました。

ただし、2025年現在では、「高度専門職」の審査期間は他の就労ビザと大きな差がなくなってきています。また、提出書類の不足や申請内容に不明点がある場合には、追加資料の提出を求められ、審査が大幅に長引くこともあります。そのため、書類の不備がないよう、事前に十分な準備を行うことが非常に重要です。

🔹高度専門職2号の優遇措置

「高度専門職2号」は、高度専門職1号での在留を一定期間(原則3年以上)継続した後に申請できる在留資格であり、さらなる優遇措置が与えられます。

高度専門職2号では、以下のような特典があります。

【特典1】就労活動の幅が広がる

高度専門職2号を取得すると、「高度専門職1号」で認められる活動に加えて、就労に関する在留資格のほぼ全ての活動を行うことが可能になります。

ポイント:

通常の高度専門職1号では、指定された活動内容(研究・技術・経営など)に基づいた就労が求められますが、高度専門職2号では活動の自由度が大幅に拡大し、他の在留資格に該当する幅広い職種での活動が可能になります。

【特典2】在留期間が「無期限」になる

高度専門職2号を取得すると、在留期間が「無期限」となり、更新手続きが不要になります。

注意点:

ただし、「無期限」となっても、在留カードの更新は7年ごとに必要です。これは、永住者の在留カード更新と同様の扱いになります。

【特典3】高度専門職1号と同じ優遇措置が適用

高度専門職2号では、高度専門職1号で認められている以下の優遇措置が引き続き適用されます。

- 在留歴に係る永住許可要件の緩和

→ 高度専門職1号として3年以上在留すれば永住許可を申請可能(80点以上のポイントがある場合は1年に短縮) - 配偶者の就労が可能

→ 配偶者が「技術・人文知識・国際業務」や「教育」などの在留資格を取得する際、通常必要な学歴・職歴要件が免除 - 一定の条件の下での親の帯同が許可される

→ 世帯年収800万円以上で、7歳未満の子を養育する場合などに認められる - 一定の条件の下での家事使用人の帯同が許可される

→ 世帯年収1,000万円以上で、家事使用人1名の帯同が認められる(金融人材型は2名まで)

最後に――高度専門職ビザの申請準備でお困りの点はありませんか?

高度専門職ビザには、在留期間の延長や永住要件の短縮、家族の帯同や就労許可など多くのメリットがあります。しかし、優遇措置を受けるためには、ポイント制度の条件を正確に満たし、疎明書類を適切に準備することが不可欠です。

✅ 許可されると、どのような優遇措置を受けられるのか知りたい

✅ ポイント計算や必要書類の準備に不安がある

✅ 忙しいので申請準備を効率的に進めたい

このようなお悩みをお持ちの方は、下記のリンクから無料相談をご利用ください。

個別事情に合わせて取得できるポイントを簡易的に計算し、許可の見通しや申請時に抑えるべきポイントについて丁寧にご案内します。

ご相談後、そのまま申請代行などをご依頼いただくことも可能です。

不許可リスクを減らし、準備の負担を大幅に軽減できるため、安心してお仕事や日常生活に専念していただけます。

迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

フォーム入力が面倒な方は、LINEでも簡単なご相談 (メール1回分)が可能です。

高度専門職(就労ビザ)に関する当事務所のサービス

事務所案内

当事務所の理念や対応可能な相談内容、所在地、アクセスなどご案内します。

サービス紹介

就労ビザ申請は、ビザ申請の専門家が丸ごとサポートします。

依頼の流れと料金案内

就労ビザの申請代行について、依頼の流れと料金をご案内します。

高度専門職ビザに関する記事のピックアップ

高度専門職ビザのポイント計算と疎明資料の完全ガイド

高度専門職ビザ取得には、正確なポイント計算と適切な疎明資料の提出が欠かせません。本記事では、加点項目別の必要書類、証明方法、申請成功のための注意点をわかりやすく解説しています。

高度専門職ビザと就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の違いを徹底解説

高度専門職ビザと就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の違いをわかりやすく解説。取得条件やメリット、どちらを選ぶべきかの判断ポイントまで網羅しています。

高度専門職ビザで家族を呼び寄せる方法|配偶者・子供・親の在留資格と手続きガイド

高度専門職ビザの家族帯同制度について、配偶者・子供・親の在留資格の種類や条件、申請の流れをわかりやすく解説しています。

高度専門職ビザの更新ガイド|2号変更・永住申請のポイントも徹底解説

高度専門職ビザの更新に必要な書類、申請の流れ、審査のポイントを徹底解説。さらに、2号ビザへの変更や永住許可の申請条件、注意点も網羅しています。