外国人転職に伴う就労ビザの基礎知識を解説します

「ビザのことは本人がやるもの」「転職しても当然働ける」――そう考えていると、採用後に「働けない」というトラブルにつながる恐れがあります。

就労ビザで働く外国人が転職する場合には、在留資格の内容と新しい職務が適合しているかを確認し、必要に応じて入管へ申請を行わなければなりません。採用企業側がこうした制度を理解していないと、不許可や不法就労といった思わぬリスクを招く可能性があります。

そこで本記事では、外国人の雇用を検討している企業の採用担当者の方に向けて、外国人労働者が転職する際に確認すべき就労ビザのルールや必要な手続きの流れ、企業側が注意すべきポイントを整理しました。

「忙しくて制度まで手が回らない」「できれば効率よく対応したい」と考えている方に役立つよう、実務的な観点でまとめています。まずは全体像を押さえるところから始めてみてください。

ただし、就労ビザ申請をご自身で行う場合には、費用を抑えられるというメリットがある一方で、多くの情報を自分で調べる必要があります。入管への問い合わせは電話がつながりにくく、申請当日は長時間待たされることもあります。

調べものや手続きにかかる時間と労力を考えると、安心して進めるためには、専門家のサポートを受けることも有効な選択肢の一つです。

当事務所では、ビザ申請に関するご相談から申請書類の作成・申請代行まで幅広くサポートしています。

「就労ビザの条件を満たしているのか」「転職の場合は雇用理由書には何を書けばよいのか」などで迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。

「いきなり依頼するのは不安」という方のために、お試しとして初回無料相談をご用意しています。

無料相談では、状況を整理して許可の見通しや申請時に押さえるべきポイントをご案内します。

▶ 初回無料相談のお申し込みはこちら

1️⃣ 転職時には入管への「届出」が必須

外国人の方が日本で転職する際、どの在留資格であっても出入国在留管理庁(入管)への届出が義務付けられています。特に、就労ビザで働く方が転職や退職した場合は、以下の2つの届出を行う必要があります。

- 「契約機関との契約が終了した場合の届出」(退職時の届出)

- 「新たな契約機関と契約を締結した場合の届出」(転職先の雇用契約の届出)

これらの届出は、転職や退職の日から14日以内に行わなければなりません。

届出を怠るとどうなるのか?

届出を行わなくても、入管からすぐに連絡が来るわけではありません。しかし、多くの場合、届出をしていないことが発覚するのは、在留資格の更新時です。

更新の際に届出がなされていないことが判明すると、以下のような不利益を被る可能性があります。

- 更新審査の際に不利な評価を受け、最悪の場合、更新が認められない可能性がある。

- 仮に更新が許可された場合でも、届出を行っていた場合に比べて、短い在留期間(例:本来3年のところ1年)しか許可されないことが一般的。

このため、転職や退職をした際には忘れずに届出を行うことが重要です。

届出の方法

届出は以下の3つの方法のいずれかで行うことができます。

📌【届出の方法】

- 入管の窓口で直接申請

- 最寄りの地方出入国在留管理局または出張所で届出を提出できます。

- 郵送での届出

- 指定された住所に必要書類を郵送することで届出が完了します。

- オンラインでの届出(※利用条件あり)

- マイナンバーカードを取得していることが前提となり、初回利用時にはシステムへの利用者登録が必要。

- 手続きがオンラインで完結するため、窓口に行く必要がなく便利。

転職後の手続きを円滑に進めるため、転職が決まったら速やかに届出を行い、更新時に不利益を受けないようにすることが大切です。

🔗 関連記事:ビザ申請に関する手続き(9)所属機関等に関する届出手続

2️⃣ 転職先の職務内容が現在の在留資格の範囲内である場合の手続き

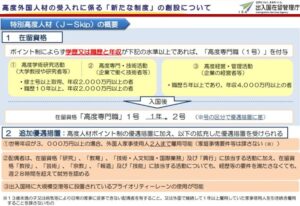

意外に思われるかもしれませんが、「高度専門職」や「企業内転勤」など、就労先が在留資格によって限定されている場合を除き、「技術・人文知識・国際業務」などの一般的な就労ビザを持つ外国人の方が転職する際、転職先の職務内容が現在の在留資格の活動内容の範囲内であれば特別な手続きは必要ありません。

必要なのは、入管への「契約機関に関する届出」のみです。これを適切に行えば、在留期限まで日本に滞在し、就労を続けることが可能です。企業側が行う手続きも、通常の雇用保険の届出による「外国人雇用状況の届出」のみとなります。

また、在留資格の更新も、特に問題がなければ通常通り行うことができます。

転職後の在留資格の判断は入管の審査次第

ここで注意すべき点は、転職後の職務内容が現在の在留資格の範囲内であるかどうかについて、入管はこの時点では判断を下していないということです。

現在持っている在留資格は、あくまで転職前の会社との契約に基づいて許可されたものであり、新しい勤務先でも同じ資格が認められるかどうかの判断は、次回の在留資格更新時に行われます。

そのため、転職後初めての在留資格更新申請では、実質的に「変更申請」と同様の扱いとなり、通常の更新申請よりも多くの資料を求められることがあります。

在留資格の更新申請は在留期限の3か月前から可能ですが、もし更新時に追加の資料提出を求められた場合、審査が在留期限内に終わらないリスクもあります。そのため、事前に転職後の職務内容が在留資格の範囲内であることを確認する手続きを行っておくと安心です。

「就労資格証明書」の取得を検討するべきケース

転職から更新申請まで半年以上の期間がある場合、または転職先の業務内容が在留資格の範囲内であるか不安な場合には、「就労資格証明書」の取得申請をしておくことをおすすめします。

「就労資格証明書」とは、外国人の方が転職後の業務内容について、現在の在留資格で問題なく従事できるかを入管に事前に確認してもらう手続きです。

この証明書を取得しておくメリットは以下の通りです。

- 次回の在留資格更新時に、転職に関する審査が不要になり、通常の更新手続きと同じ扱いになる。

- 入管が転職後の職務内容を審査し、問題ないことを証明するため、安心して働くことができる。

- 転職後の業務内容が、在留資格の範囲内であるか不安な場合でも、事前に適法性を確認できる。

「就労資格証明書」は必須の手続きではなく、取得しなくても転職先で就労を開始することは可能です。しかし、転職の前後で業務内容が異なる場合や、現在の在留資格の範囲内かどうかが不明確な場合には取得を検討すべきです。

【取得が不要なケース】

- 転職前後で職務内容が全く同じである場合。

- 例:ITエンジニアとして別のIT企業に転職し、同じプログラミング業務を行う場合。

【取得を推奨するケース】

- 転職後の業務内容が転職前と異なる場合。

- 例:エンジニア(技術職)→管理業務(人文知識)への転職など、同じ「技術・人文知識・国際業務」でも職務内容が大きく異なる場合。

- 転職先の業務内容が、現在の在留資格の範囲内であるか不安な場合。

- 例:これまで通訳業務を担当していたが、転職後は貿易業務に従事する場合。

🔗 関連記事:ビザ申請に関する手続き(7)就労資格証明書交付申請

「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを持つ外国人の方が、在留資格の範囲内で転職する場合は、入管への「契約機関に関する届出」のみで基本的には変更申請は必要ありません。

しかし、転職後の業務内容が在留資格の範囲内であるかどうかは、次回の在留資格更新時に初めて入管が判断するため、慎重に対応する必要があります。特に、転職によって業務内容が変わる場合や、在留資格の範囲内か不安な場合には、「就労資格証明書」の取得を検討することで、後々の更新手続きがスムーズになります。

ビザ更新時にトラブルを避けるためにも、転職前に「現在の在留資格で問題なく働けるのか」をしっかり確認し、必要な手続きを適切に行うことが重要です。

ー注意 ー

AIやGoogle検索、自動翻訳を含むネット上の情報は、古い内容や不正確な記載、表現の違いによって誤解が生じる場合があります。

必ず最新の公式情報を確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが大切です。

【転職時のビザ申請が初めての方へ】

転職を伴うビザ申請では、提出時期や必要書類の判断を誤ると、就労が開始できない空白期間が生じるおそれがあります。「どんな手続きが必要か分からない」「複雑で申請が通るか不安」という方は、まずは 無料相談でご不安な点や現在の状況を整理してみてください。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

ご希望があれば、雇用理由書の作成から申請手続きまで一貫してサポートします。

【転職時のビザ申請が初めての方へ】

転職を伴うビザ申請では、提出時期や必要書類の判断を誤ると、就労が開始できない空白期間が生じるおそれがあります。

「どんな手続きが必要か分からない」「複雑で申請が通るか不安」という方は、まずは 無料相談でご不安な点や現在の状況を整理してみてください。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

ご希望があれば、雇用理由書の作成から申請手続きまで一貫してサポートします。

3️⃣ 転職先の職務内容が現在の在留資格の活動範囲に当てはまらない場合

現在の在留資格で認められている活動内容と、転職先での職務内容が一致しない場合、在留資格を変更しなければ新しい会社で働くことはできません。この場合、入国管理局(出入国在留管理庁)に対し、転職先の職務内容に応じた在留資格変更申請を行う必要があります。

在留資格変更申請のポイント

- 就労資格証明書の取得は不要

在留資格変更申請では、入管が新たな職務内容に対する適合性を審査するため、「就労資格証明書」を別途取得する必要はありません。 - 申請が許可されるまで、現在の会社を退職しない方が望ましい

- 在留資格の変更申請は、必要な書類を揃えたとしても必ず許可されるとは限りません。

- 審査は個別の判断によるため、不許可になる可能性もあります。

- 申請結果が出る前に退職し、不許可となった場合、早急に条件に合う就労先を見つける必要があります。

不許可の場合のリスク

- 正当な理由なく3か月以上就労していない状態が続いた場合、在留資格を取り消される可能性がある。

- 新しい就職先が見つからなければ、一時帰国を余儀なくされる。

申請に必要な書類の例

下記は申請に必要な書類の例です。

ただし、このようにインターネット上で紹介されている書類一覧や、出入国在留管理局のWebサイトに掲載されている情報は、あくまで最低限の目安です。実際の申請では、申請者の状況に応じて許可を得るために追加の書類が求められます。

以下の内容もあくまで代表的な例となりますので、ご参考の際はご注意ください。

- 転職前の会社から必要な書類

- 源泉徴収票の写し

- 在留カードの受取り時に退職証明書などの書類

- 転職先の会社から必要な書類

- 転職先企業の概要書(事業内容や会社情報が記載されたもの)

- 雇用契約書(職務内容・給与・勤務条件などを明記)

- その他、業務内容を証明する書類(職務説明書など)

参考:出入国在留管理庁WEBサイト ▶ リンクはこちら

地域による申請手続きの違い

- 管轄の入国管理局によって、必要な書類や申請プロセスが異なる場合があります。

- 申請前に、居住地を管轄する入管の公式サイトや窓口で最新の情報を確認することをおすすめします。

転職先の業務内容が現在の在留資格の範囲外である場合、在留資格の変更申請が必要であり、許可が下りるまで退職しない方が安全です。

在留資格の変更が不許可となった場合、新しい就労先が見つからなければ、一時帰国が必要になるリスクもあるため、転職のタイミングと申請準備を慎重に進めることが重要になります。

最後に――転職に伴う就労ビザの申請、書類や条件で迷っていませんか?

就労ビザでの転職は、職務内容と過去の経歴の整合性が問われ、申請の難易度が上がる傾向にあります。要件を満たしていても、説明が不十分だと不許可となるケースもあるため、慎重な対応が求められます。

✅ 転職後の就労ビザが許可されるか判断に迷っている

✅ 職務内容と過去の経験の関係性をどう示せばよいかわからない

✅ 書類作成から申請まで、すべて専門家に任せたい

このようなお悩みをお持ちの方は、下記のリンクから無料相談をご利用ください。

御社の実情を伺ったうえで現状を整理し、許可の見通しや必要な対応などを丁寧にご案内します。

ご相談後、そのまま申請代行などをご依頼いただくことも可能です。

不許可リスクを減らし、準備の負担を大幅に軽減できるため、安心して本業に専念いただけます。

迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

※ フォーム入力が面倒な方は、LINEでも簡単なご相談(メール1回分)が可能です。

就労ビザに関する当事務所のサービス

事務所案内

当事務所の理念や対応可能な相談内容、所在地、アクセスなどご案内します。

サービス紹介

就労ビザ申請は、ビザ申請の専門家が丸ごとサポートします。

依頼の流れと料金案内

就労ビザの申請代行について、依頼の流れと料金をご案内します。

就労ビザに関する記事のピックアップ

企業内転勤ビザの取得条件は?必要書類や注意点も解説

外国人の社内異動で「企業内転勤」ビザの取得を検討中の採用担当者の方へ。取得に必要な条件や書類、注意すべきポイントをビザ申請専門の行政書士が解説します。