在留資格「技能(調理)」ビザの審査傾向とは?許可基準・審査ポイントを詳しく解説

- 「調理技能ビザの条件は満たしていると思うけれど…」

- 「経験年数は足りているが、書類の内容は十分だろうか」

こうした悩みや不安から、申請に踏み切れない企業担当者の方も少なくありません。

技能ビザ(調理)は、外国料理の専門性や実務経験が厳しく問われる在留資格の一つです。特に審査では、料理ジャンル・雇用内容・提出書類の整合性など、複数の観点を総合的に審査されるため、表面的な条件を満たしているだけでは許可が下りないケースもあります。

そこで本記事では、外国人料理人の採用を検討している企業の採用担当者の方に向けて、実際の技能ビザ(調理)の審査傾向を解説します。

なお、調理ビザでの雇用理由書は申請者の状況に合わせて内容を調整する必要があるため、経験のない方にとっては作成のハードルが高い書類といえます。入管への問い合わせは電話がつながりにくく、申請当日は長時間待たされることもあります。

調べものや手続きにかかる時間と労力を考えると、安心して進めるためには、専門家のサポートを受けることも有効な選択肢の一つです。

当事務所では、就労ビザ申請に関するご相談から申請書類の作成・申請代行まで幅広くサポートしています。「調理ビザの雇用理由書には何をどのように書けばよいのか」と迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。

「いきなり依頼するのは不安」という方のために、お試しとして初回無料相談をご用意しています。

無料相談では、状況を整理して許可の見通しや申請時に押さえるべきポイントをご案内します。

▶ 初回無料相談のお申し込みはこちら

・調理技能ビザを取得するためには、外国人料理人が調理する料理が専門性のある外国料理であることが求められます。

そのため、一般的な居酒屋では許可されず、外国料理の専門店であることが前提となります。特に、米国料理に関しては、伝統的な料理や特有の料理という概念が日本の入管において曖昧であるため、米国料理専門店での申請は許可が下りにくい傾向があります。

提供する料理の専門性が認められるためには、メニューの中に該当する料理が数品あるだけでは不十分です。基本的に、メニューの大半がその国の料理で構成されていることが求められ、専門料理が2~3品のみの場合は許可されません。ただし、その少数の専門料理が店舗の売上の大部分を占めるような特殊なケースでは、例外的に許可が下りる可能性があります。

また、調理技能ビザの審査においては、専門料理を提供していることを証明するために、一定の価格帯のコースメニューを設定していることが有利に働きます。単品メニューのみでは専門店としての信頼性が低くなるため、コース料理の設定が推奨されます。この証明として、メニューの全ページのコピーを提出することが一般的です。さらに、コース料理だけでなく、単品料理の提供があるかどうかも審査の際に確認されます。

外国料理の専門店であることを証明するためには、店の外観や内装の写真の提出も必要です。審査の際に、店舗の雰囲気が実際に外国料理専門店としてふさわしいかどうかがチェックされるため、不自然な画像には十分注意する必要があります。食べログやGoogleマップなどのオンラインレビューサイトも参考にされるため、そうしたサイトに掲載されている情報と整合性が取れていることも重要です。

なお、調理技能ビザの取得に際して、料理の出身国と料理人の国籍が一致している必要はありません。例えば、フランス国籍の料理人が中華料理専門店で働く場合でも、ビザの取得は可能です。重要なのは、料理人が当該料理に関して十分な技能と経験を有していることを証明できるかどうかです。

・審査の際、店舗に一定の規模があることや、店舗設備もチェックされます。

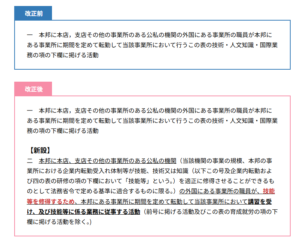

調理技能ビザの審査においては、技術・人文知識・国際業務ビザのように店舗の規模や設備に関する明確な法令上の規定はありません。しかし、外国人を雇用する会社には事業の継続性や安定性が求められるため、調理技能ビザにおいても一定の基準が設けられています。特に、店舗の規模や設備が適切でなければ、審査において不利となる可能性があります。

調理技能ビザを取得するためには、雇用する店舗が一定の規模を備えていることが求められます。特に、座席数が少なく、店舗面積が極端に狭い場合は、営業の安定性が疑われるため許可が下りにくくなります。目安として、一般的には20~30席程度の座席数が確保されていれば審査基準を満たしやすい場合が多いと考えられます。これよりも小規模な店舗の場合は、外国人料理人の雇用が事業の持続性を確保できるかどうかを詳細に説明する必要があります。

審査では、店舗の設備についても細かくチェックされます。例えば、本格的なイタリア料理を提供するとしているにもかかわらず、ピザ専用の窯がない場合などは、提供する料理の専門性に疑問を持たれる可能性があります。このため、申請時には、調理に必要な設備がしっかりと備わっていることを示すために、厨房の写真や機材リストを提出することが推奨されます。

調理技能ビザを取得した外国人は、調理業務に専念する必要があり、ホール業務(ウェイターやレジ業務)を行うことは原則として認められていません。そのため、店舗には、ホール業務やレジ業務を担当する別のスタッフが配置されていることが求められます。調理担当の外国人が、業務の一環として頻繁に接客や会計業務を行うような環境では、ビザの取得が難しくなるため、雇用計画の段階で業務分担を明確にし、それを証明できる体制を整えることが重要です。

このように、調理技能ビザの審査では、単に料理の専門性や実務経験だけでなく、雇用する店舗の規模、設備、業務の分担が適切に整っているかどうかも重要な審査項目となります。申請の際には、事業の安定性や継続性を示すための具体的な資料を用意し、審査官に対して明確に説明できるよう準備を整えることが不可欠です。

・外国人の方でも飲食店の開業は可能です。

重要なのは、必要な営業許可を取得し、適切な管理体制を整えることです。

飲食店を運営するにあたり、調理師免許は必須ではありません。店舗の責任者が「食品衛生責任者講習」と「防火管理講習」を受講すれば、外国人の方でも調理師免許なしで営業可能です。法律上、「調理師の設置努力義務」があるものの、これを怠ったからといって罰則はありません。ただし、衛生管理や店舗運営の信頼性を高めるためにも、調理師の有資格者を配置することは推奨されます。

飲食店の開業には管轄の保健所による飲食営業許可が必須となります。この許可を取得するためには、上記の食品衛生協会が開催する講習会に参加し、「食品衛生責任者」の資格を取得する必要があります。さらに、午前0時~6時の深夜営業を行う場合や、居酒屋・バーなどの酒類を主に提供する店舗を経営する場合は、管轄の警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出する必要があります。この届出を行わずに営業すると、法的な罰則を受ける可能性があるため、事前に確認しておくことが重要です。

飲食店の開業にあたり、入国管理局から事業計画書の提出を求められます。しかし、金融機関に融資を申請する際に求められるような詳細なものではなく、1年分程度の簡単な計画書で問題ありません。事業計画書には、店舗の概要や経営方針、提供するメニューの種類、収支計画などを記載し、事業の継続性を示すことが求められます。

このように、飲食店の開業には営業許可の取得、食品衛生責任者の配置、深夜営業時の届出、事業計画書の作成が必要となります。スムーズな開業を目指すためにも、事前に必要な手続きを確認し、適切な準備を進めることが重要です。

【調理ビザの申請に悩むご担当者さまへ】調べる時間がない方こそ、まずはご相談を

「どんな経歴なら許可される?」「必要な証明書はどこまで揃えるべき?」――調理ビザは要件が細かく、判断を誤ると不許可につながることもあります。専門家が職歴確認から書類作成・入管対応まで一括でサポートします。まずは無料相談でご不安な点や現在の状況を整理してみてください。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

【調理ビザの申請に悩むご担当者さまへ】

「どんな経歴なら許可される?」「必要な証明書はどこまで揃えるべき?」――調理ビザは要件が細かく、判断を誤ると不許可につながることもあります。専門家が職歴確認から書類作成・入管対応まで一括でサポートします。

まずは無料相談でご不安な点や現在の状況を整理してみてください。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

・調理技能ビザを取得するためには、申請者本人が日本で就く予定の職業について原則として10年以上の実務経験を有していることが求められます。

この10年の実務経験には、調理に関する専門学校などでの学習期間を含めることが可能です。例えば、2年間の調理専門学校で学んでいた場合、8年間の実務経験があれば要件を満たすことになります。

10年以上の実務経験があれば、学歴は不問とされています。そのため、調理に関する高等教育を受けていない場合でも、十分な実務経験が証明できればビザの取得は可能です。特に、外国で調理師として働いていた方が日本の飲食店に転職する場合には、以前の勤務先から発行された在職証明書や退職証明書を提出することが必須となります。

在職証明書には、申請者の氏名、職務内容、在職期間(勤務開始日と終了日)、発行日などが明記されている必要があります。この証明書がないと、入国管理局は申請者が本当に10年以上の調理経験を有しているのかを判断できません。そのため、勤務していた会社が正式な在職証明書を発行してくれるかどうかが、調理技能ビザの取得において極めて重要なポイントとなります。

もし、過去に勤務していた職場の経営者と関係が悪化し、在職証明書の発行を拒否される場合、調理技能ビザの取得は極めて困難になります。入国管理局では、在職証明書の提出を必須としており、単なる理由書を添えて申請するだけでは、10年以上の実務経験を証明するものとしては不十分とみなされるためです。

そのため、調理技能ビザを申請する際には、過去の勤務先と円滑な関係を保ち、確実に必要書類を取得できる状態を整えておくことが重要です。特に、日本へ転職を検討している段階で、事前に在職証明書を取得しておくとスムーズに申請を進めることができます。

・外国から料理人を招へいする場合、本国の勤務先への電話確認がほぼ確実に行われると考えておく必要があります。

入国管理局は、以前の勤務先が実在しているかどうか、申請者の勤務期間が正しいかを慎重に確認します。このため、外国人料理人が過去に働いていた職場の情報を正確に把握し、申請時に間違いのないように準備することが重要です。

外国人の場合、母国では本名ではなくニックネームで呼ばれていたため、勤務先の同僚や上司が正式な名前を知らないというケースがよくあります。その結果、入国管理局からの電話確認の際に「そのような人物は知らない」と回答されてしまうと、実務経験の証明ができず、ビザの許可が下りない可能性が高くなります。申請前に、過去の勤務先の関係者に正式な名前を伝えておき、確認の連絡があった際に適切に対応できるように準備しておくことが必要です。

また、入国管理局は、グーグルアースやオンラインの地図サービスを活用し、申請者の勤務先が実際に存在していたかどうかを調査します。もし、申請された勤務先がすでになくなっている場合、過去の勤務実態が証明できず、ビザ申請が不許可となる可能性があります。そのため、勤務先が現在も営業しているか、移転していないかを事前に確認し、万が一店舗が閉鎖している場合には、以前の店舗が実在していたことを証明できる書類(店舗の営業許可証、会社登記情報、当時の店舗写真など)を準備することが望ましいです。

調理技能ビザの審査では、実務経験の証明が非常に重要視されるため、過去の勤務先との連携を密にし、申請に必要な情報を正確に準備しておくことが、ビザ取得の成功に直結します。

・調理技能ビザの報酬額については、技術・人文知識・国際業務ビザと比較して低めの水準でも許可が下りる傾向があります。

具体的には、月額15万円~17万円程度の給与でも、適切な雇用契約と業務内容が整っていれば許可が下りるケースが多いです。

ただし、この金額には通勤手当、扶養手当、住宅費などの諸手当は含まれません。そのため、給与額のみで最低基準を満たしているかどうかを確認する必要があります。仮に、給与がこの範囲内でも、手当や福利厚生が充実している場合、実際の生活水準に問題はないと判断されやすくなります。

一方で、給与があまりにも低すぎる場合、申請者本人のビザが許可される可能性はあっても、家族(配偶者や子ども)の「家族滞在ビザ」が認められない可能性が高くなります。家族滞在ビザの審査では、申請者の収入が家族を養うのに十分であるかが重視されるため、本人のみの生活費としては問題なくても、扶養家族を支えるには不十分と判断されることがあるためです。

したがって、家族滞在ビザの取得も視野に入れている場合は、月額15万円~17万円ではなく、より高い水準の給与を設定することが望ましいです。可能であれば、20万円以上の基本給を確保し、さらに通勤手当や住宅補助などの手当が明確に設定されている方が、審査に通りやすくなるでしょう。

【調理ビザの審査に不安があるご担当者さまへ】

「経験年数や書類の基準が厳しそう」「自社だけで対応できるか不安」――そんな方もご安心ください。ビザ申請の専門家が、要件整理から書類作成・入管対応までを一括でサポートします。無料相談では許可の見通しや必要な対応をご案内しています。お気軽にご相談ください。

フォーム入力が面倒な方は、LINEでも簡単なご相談 (1往復程度)も可能です。

【調理ビザの審査に不安があるご担当者さまへ】

「経験年数や書類の基準が厳しそう」「自社だけで対応できるか不安」――そんな方もご安心ください。ビザ申請の専門家が、要件整理から書類作成・入管対応までを一括でサポートします。

無料相談では許可の見通しや必要な対応をご案内しています。お気軽にご相談ください。

フォーム入力が面倒な方は、LINEでも簡単なご相談 (1往復程度)も可能です。

・実務研修は、日本人の大卒社員にも同様に実施されるものであり、日本での在留資格に基づく活動期間全体に対して短期間である場合に限り認められます。

これは、技能ビザでの活動が長期にわたることを前提としているため、実務研修が就労期間の一部として合理的な範囲内で行われる場合に限り許可されるという考え方に基づいています。

例えば、日本での勤務が10年間を予定している場合、たとえ初回の在留期間が1年と決定されたとしても、その1年間すべてを実務研修に充てることは可能です。このケースでは、長期的な就労計画の一環として研修期間が位置づけられているため、合理性があると判断されやすくなります。

一方で、雇用契約が3年間のみであり、契約更新が予定されていない場合に、採用から2年間を実務研修に充てるというようなケースは認められません。このような場合、研修期間が雇用期間の大部分を占めてしまい、本来の業務活動が十分に行われないと判断されるため、ビザの許可が下りない可能性が高くなります。

また、実務研修を実施する場合には、ビザ申請時に入国管理局へ報告することが必須となります。研修の内容や期間が明確でない場合、審査がスムーズに進まないことがあるため、具体的な研修計画を作成し、事前に適切な手続きを行うことが重要です。なお、このような実務研修を伴う場合、許可される在留期間は原則として1年間となるため、研修終了後のビザ更新手続きについても計画的に準備を進める必要があります。

・技能ビザの更新審査では、申請者が適切に就労しているか、雇用状況が維持されているかを確認するために、いくつかの重要なポイントが審査対象となります。

最も基本的な審査項目のひとつが、給与が当初の契約どおりに支払われているかどうかです。雇用契約で定められた金額が支払われていない場合、ビザの更新が認められない可能性が高くなります。特に、給与が不自然に減額されている場合や、給与明細と実際の振込額に差異がある場合には、入国管理局が問題視する可能性があるため注意が必要です。

また、住民税や社会保険料の納付状況も重要な審査ポイントとなります。給与が支払われていても、住民税や健康保険料、厚生年金などが未納であると、安定した生活基盤が確立されていないと判断され、更新が認められない可能性があります。特に、住民税は市区町村が発行する課税証明書や納税証明書によって簡単に確認できるため、未納があるとすぐに発覚し、審査で不利になります。技能ビザを更新する際には、これらの税金や社会保険料を滞納せずに確実に支払っていることが求められます。

さらに、職務内容が当初のビザ申請時と変わっていないかどうかも重要な審査項目です。技能ビザは特定の職種に対して発給されるため、仮に職務内容が大きく変わってしまうと、技能ビザではなく他の在留資格が必要になる場合があります。たとえば、調理技能ビザを取得している場合、本来の業務は料理の調理であるにもかかわらず、ウェイター業務やレジ業務が主な業務になっていると、職務内容の変更とみなされ、更新が認められないことがあります。そのため、雇用契約書や在職証明書などを提出する際には、業務内容が適切に記載されているかを確認しておく必要があります。

最後に、会社の経営状態が悪化していないかも審査の重要なポイントとなります。技能ビザは、安定した雇用環境のもとで働くことが前提となっているため、会社の経営状況が著しく悪化し、給与の支払いが滞る可能性がある場合、ビザ更新が難しくなる可能性があります。入国管理局は、雇用先の決算書や納税証明書などを通じて会社の経営状況を確認し、事業が安定しているかどうかを判断します。万が一、直近の決算が赤字であっても、事業計画書などを提出し、今後の経営改善計画を示すことで、審査をクリアできる可能性があります。

技能ビザの更新をスムーズに行うためには、給与の適正な支払い、税金や社会保険料の確実な納付、職務内容の一貫性、そして雇用先の経営の安定性を事前に確認し、必要に応じて適切な書類を準備することが重要です。

・調理・製菓の専門学校を卒業した外国人が、日本で実習を続けながら就業を希望する場合、「特定活動(外国人料理人・外国人製菓衛生師)」ビザを取得することが可能です。

これは、農林水産省が実施する「日本の食文化海外普及人材育成事業」に基づいた在留資格であり、最大5年間、日本の調理・製菓に関連する事業所での実習(就業)が認められます。

通常、調理技能ビザを取得するためには10年以上の実務経験が求められます。そのため、専門学校を卒業したばかりの外国人が、すぐに調理技能ビザを取得することはできません。しかし、「日本の食文化海外普及人材育成事業」に認定されることで、特定活動ビザを取得し、一定期間日本での実習・就業が可能になります。

この制度の目的は、日本の食文化を海外に広めるための人材育成です。従来は、日本料理店での就業のみが対象でしたが、制度改正により日本料理店以外の飲食店や、製菓・製パンの小売店などでも働くことが可能になりました。これにより、和食以外の分野で技術を習得したい外国人にとっても、より幅広い就業の選択肢が開かれることになりました。

ただし、このビザは調理技能ビザの実務経験を積むためのものではなく、日本での長期就労を前提としたものではありません。在留期間の延長は認められておらず、5年の期間終了後には原則として帰国することが求められます。したがって、この特定活動ビザの在留期間が終了した後も引き続き日本に滞在を希望する場合は、他の在留資格への変更を検討する必要があります。

また、特定技能ビザとの関係についても注意が必要です。ややこしいですが、「特定技能1号(外食業)」で在留し、日本で考案されたものではない外国料理の調理に従事していた場合、10年の実務経験の一部としてカウントできる可能性があります。ただし、外国での実務経験と異なり、日本での経験を実務期間として認めてもらうためには、より詳細な証明書類が求められるため、審査のハードルは高くなる傾向があります。

このように、「特定活動(外国人料理人・外国人製菓衛生師)」ビザは、日本の食文化を海外に広めるための貴重な制度ですが、長期的な日本での就労を前提としたものではないため、ビザの切り替え計画を事前に考慮しておくことが重要です。

最後に――外国人調理スタッフの採用に必要なビザ申請で、お困りのことはありませんか?

在留資格「技能(調理)」の審査では、職歴や業務内容が細かく確認されます。近年は審査の厳格化も進んでおり、書類の不備や説明不足によって不許可となるケースも増えています。

✅ 技能ビザの許可基準をクリアしているか判断できない

✅ 審査官に伝わる書類の書き方がわからない

✅ 手続きを専門家に任せて、適切に進めたい

このようなお悩みをお持ちの方は、下記のリンクから無料相談をご利用ください。

御社の実情を伺ったうえで現状を整理し、許可の見通しや必要な対応などを丁寧にご案内します。

ご相談後、そのまま申請代行などをご依頼いただくことも可能です。

不許可リスクを減らし、準備の負担を大幅に軽減できるため、安心して本業に専念いただけます。

迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。

📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信

フォーム入力が面倒な方は、LINEでも簡単なご相談 (メール1回分)が可能です。

就労ビザに関する当事務所のサービス

事務所案内

当事務所の理念や対応可能な相談内容、所在地、アクセスなどご案内します。

サービス紹介

就労ビザ申請は、ビザ申請の専門家が丸ごとサポートします。

依頼の流れと料金案内

就労ビザの申請代行について、依頼の流れと料金をご案内します。

就労ビザに関する記事のピックアップ

高度専門職ビザで家族を呼び寄せる方法|配偶者・子供・親の在留資格と手続きガイド

高度専門職ビザの家族帯同制度について、配偶者・子供・親の在留資格の種類や条件、申請の流れをわかりやすく解説しています。

高度専門職ビザのポイント加算に使える国家資格とは?対象と注意点を解説

高度専門職ビザ取得で有利になる国家資格と加点制度を詳しく解説。資格の種類や点数配分、必要書類、申請時の注意点までわかりやすくまとめています。

技人国から永住ビザの取得方法と申請手続きガイド

技人国ビザから永住権取得を目指す方へ。申請に必要な条件や書類、審査で重視されるポイントをわかりやすく解説します。不許可を避けるためのチェックポイントも紹介します。

語学スクールで外国人を語学教師として雇用するには?

語学スクールで外国人を語学教師として雇用予定の企業担当者の方へ。必要な在留資格の種類や取得条件、審査上の注意点をビザ申請専門の行政書士が丁寧に解説します。